�u���C�����~���N�e�B�[�v����

�u�l�R�̗����V�~�����[�V�����~�j�Q�[���@�v����

�u�A�U���v����

�u������v�ǃ}�N���X�v�s����������

�uMake People Happy.�v����

�i�L�^�{���������\������

�u�g�����^���g�v����

�����g�d�����u�̐����Z�p�A�ڋq���̉c�Ɣ閧

�uMobiledoor�v�c�ƕ\������

�u�q�S �q������������������ ������ �c�r(�}�W�R��)�v����

�u���C�M���L�^�p���������v����

�u���[�Y�`�̃`���R���[�g�َq�v����

�u���[�r�b�N�E�L���[�u�v����

�uBERETTA�v���f���K������

�u�`�[��v�p�`�[�����

�d�H�x���ށu�p�C���b�N�v����

�u�X�e�����X���^��}�O�{�g���v����

�u�~�[�����O�`���b�N�v����

���~�������̕s���݊m�F�����߂�i���̍ٔ��NJ�

�u���C�����~���N�e�B�[�v����

| �����ԍ� | �@����7�N(��)��3920�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q�������������� |

| �ٔ��N���� | �@����9�N01��30�� |

| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |

���@���Ă̊T�v

�@�{���́A�R�[�q�[�A�g���ނ̏��i�J���A�����y�є̔����ƂƂ��銔����Ђł��錴�����A�����������l�N�㌎��������̔����Ă���ʎ����ژ^�L�ڂ́u�~���N�g���@�l�h�k�j�@�s�d�`�@�l��Z���ʁv�i�ȉ��u�������i�v�Ƃ����j�̏��i�\������ʗe��i�ȉ��u�����e��v�Ƃ����j�́A�x���Ƃ������ܔN���ɂ͌����̏��i�\���Ƃ��Ĉ�ʏ���҂̊ԂɍL���F�������Ɏ����Ă����Ƃ���A�퍐�������Z�N��ꌎ�ɔ̔����J�n�����ʎ����ژ^�L�ڂ́u�q�n�x�`�k�@�l�h�k�j�@�s�d�`�@���C�����~���N�e�B�[�l��Z���ʁv�i�ȉ��u�퍐���i�v�Ƃ����j�̏��i�\������ʗe��i�ȉ��u�퍐�e��v�Ƃ����j�͌����e��Ɨގ����A�������i�Ƃ̍����������Ă��邩��A�s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�̕s�������s�ׂɊY������Ǝ咣���āA���@�O���ꍀ�Ɋ�Â��퍐�e����g�p�����퍐���i�̔̔��̍��~�߂����߁A���@�l���A���Ɋ�Â��퍐�������Z�N��ꌎ���畽�����N�����O����܂ł̊Ԃɔ퍐���i��̔��������Ƃɂ���Č����̔�������Q�̔��������߂�ƂƂ��ɁA���Q���������ɂ��ẮA�X�ɁA�퍐�e��́A�����e���͕킵�����̂ł���A�������i�̌`�Ԃ�͕킵�����̂Ƃ��ē��@����ꍀ�O���̕s�������s�ׂɂ��Y������ƑI��I�Ɏ咣������̂ł���B

(���|)

�R�@�����e��̏��i�\���Ƃ��Ă̎��m���i��j�O�L�P�i��j�F��̎����ɂ��A�������i�́A�����l�N�㌎�����̔̔��J�n�ȗ��A���̔���z�i�������i�j�́A�����l�N�i�㌎�����`��j�œ�Z���O�Z�Z�~�A�����ܔN�ňꉭ�܈�Z�ܖ�����Z�Z�~�A�����Z�N�œ�ꎵ�Z���Z���Z�Z�~�A�������N�i�ꌎ�`�O���j�ňꉭ�Z��ܓO�Z�Z�Z�~�i�������i�ł́A���ꂼ����l�Z�����~�A��ꉭ�Z���l���~�A��Z�l��㖜�~�A��ꉭ��O�Z�����~�j�ł���Ƃ����悤�ɏ����ɔ��グ��L���A��ʏ���Ҍ��������~���N�e�B�[�s��ɂ����錴�����i�̎s���L���́A�����ܔN�Ŗ�O�こ�A�����Z�N�Ŗ�����ł���i�����̐����ɂ����̂ł��邪�A����ɔ�����؋��͂Ȃ��j�A�����́A�����~���N�e�B�[�s��ɂ����Ă�����g�b�v���[�J�[�̒n�ʂ��m����������łȂ��A�����~���N�e�B�[�s��S�̂̊g��ɂ��v�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł���̂ł����āA���̂��Ƃ͑O�L�P�i�O�j�F��̊e�ƊE���̋L��������M�����Ƃ��ł���B���������āA�������i�́A�����~���N�e�B�[���D�Ɠ���ʏ���҂ɍD�]�������Ďe����A�������x��ʏ���҂ɐZ�������Ƃ������Ƃ��ł���B

(����)

�i�l�j���̂悤�ɁA�]���̕����~���N�e�B�[�͂������A�����������e�B�[�����̑��̕����e�B�[�̊ʗe��ɂ������e��̌`�ԏ�̓����𑍍��I�ɔ��������̂͂Ȃ��A���������āA�����e��̂悤�ɑS�̂Ƃ��ė������������ɂ����Ȉ�ۂ�^����悤�Ȃ��̂͂Ȃ������Ƃ����ׂ��ł���A���̈Ӗ��Ō����e��̌`�Ԃ͎a�V�ł������Ƃ������Ƃ��ł��A�O�L�̌������i�̔̔����ʁA�����~���N�e�B�[�s��ɂ�����s���L�����Ƒ��܂��āA�����e��̓�������`�Ԃ́A��ʏ���҂ɋ�����ەt�����A�x���Ƃ��퍐���i�̔̔����J�n���ꂽ�����Z�N��ꌎ���܂łɂ͌����̏��i�\���Ƃ��Ĉ�ʏ���҂̊ԂɍL���F�������Ɏ��������̂ƔF�߂�̂������ł���B

�i�܁j�퍐�́A�@�e��̃T�C�Y�ɂ��āA�퍐�͏]�O���瑼�̏��i�ɂ��H�ʋK�i�ʂ��g�p���Ă��Ă���A�A�e��̊�{�F��Z�����n���̐F�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�����e�B�[�̗e��ɂ͍g�����C���[�W����g�n�܂��͒��n�̐F���]������g�p����Ă���A�����������g���̎��F�y�т���ɗގ�����F��Ɛ�I�Ɏg�p�ł��鍪���͂Ȃ��A�B�|���L���b�v���ʂɕt������@�́A�퍐�͖��Z�N�̒����ɂ킽��s���Ă��邱�Ƃł���A�C�ʐ��ʂ̉����Ƀ~���N�e�B�[�������e�B�[�J�b�v��z�u�����}���́A�퍐�����Z�N�̒����ɂ킽��g�p���Ă������̂ł���A���Ђ̕����e�B�[�̊ʗe��ɂ����l�̐}�����`����Ă���A�e�B�[�J�b�v�̎B�e�p�x�y�уJ�b�v�����̐����قړ���ł���A�Ǝ咣����B

�@�m���ɁA�@�̗e��̃T�C�Y�ɂ��ẮA�H�ʋK�i�ʂ͏]�����瑶����K�i�T�C�Y�̊ʗe��ł����āA�O�L�̘a����������Ђ́u���C�����~���N�e�B�[�v�ɂ��̗p����Ă�����̂ł���A�܂��A�C�̊ʐ��ʂ̉����Ƀ~���N�e�B�[�������e�B�[�J�b�v��z�u�����}���́A�O�L�̐��H�i������Ђ́u���~���N�e�B�[�v�ɂ��̗p����Ă���Ƃ���ł���A���̎B�e�p�x�������e��̐}���Ƃقړ����ł��邵�A�E�}���́A�������e�B�[�����̑��̕����e�B�[�̊ʗe��i����A�l�j�����߁A�e�핲�������̔��e��ɂ������̗p�������̂ł��邩��A����������ꎩ�̂���ʏ���҂̒��ӂ��䂭�Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@�������A�ʗe��̊�{�F��Z�����n���̐F�Ƃ������Ƃ́A�]���A�����~���N�e�B�[�ɂ����Ă͂������A�����������e�B�[���邢�͕����A�b�v���e�B�[�ɂ����Ă��p����ꂽ���Ƃ��Ȃ��A���a�Z�Z�N�O��̈ꎞ���A�����������e�B�[�̊ʗe�햔�͕r�e��ɔZ���Ԍn���̐F���i�����H�i�H�Ɓ@�����\�����@���������������@�s�d�`�v�A�u�o�n�j�j�`�@�k���������@�s�����v�k�ʓ���l�A���k�r����l�j�A�܂��A�����X�g���[�g�e�B�[�Ǝv���镲���e�B�[�̕r�e��ɍ��F���i�u�T���g���[�@�s�d�r�r�v�A�u�`�f�e�@�g������v�k�r����l�j�g�p���ꂽ���Ƃ����邾���ł���������A���̓_�́A�a�V�ł������Ƃ����ׂ��ł���A�ʗe�퐳�ʂ̏㕔�ɂ�≡���ʼn����̒��ӂ��e�퐳�ʂ̐^����≺���Ɉʒu���钷���`�̕��L�����[���ɂ��p�`����g��݂������Ƃ��A�]���̕����e�B�[�̊ʗe��ɂ͂Ȃ����������Ƃ����ׂ��ł���i�{���S�؋��ɂ����A���F�̑я�̊p�`�g���p�����Ă������Ƃ͔F�߂�����̂́A���L�����[���̊p�`����g���p�����Ă������Ƃ͔F�߂��Ȃ��j�A�����e��́A�S�̂Ƃ��ė������������ɂ����Ȉ�ۂ���ʏ���҂ɋ����^��������I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���̂ł��邩��A�����e��̌`�Ԃ̈ꕔ�ɂ���ӂꂽ�������܂܂�Ă���Ƃ��Ă��A���ꂪ���߂Ɍ����̏��i�\���Ƃ��Ď��m�����擾���Ă���|�̑O�L�F������獶�E������̂ł͂Ȃ��B

(����)

�Q�@�`�Ԃ̗ގ����y�э����̗L��

�i��j�E�P�F��̔퍐�e��̌`�Ԃ�O�L��Q�i��j�F��̌����e��̌`�ԂƔ�r����ƁA�퍐�e��̎��ʂ̒n�F�͌����e��̎��ʂ̒n�F�����Ԃ݂������Ă͂�����̂́i�퍐�́u�����b�R���b�h�v�Ǝ咣����j�A�S�̓I�ɂ͔Z�����n���̐F�ł���A��ʏ���҂ɔ��ɗގ����Ă���Ƃ�����ۂ�^����Ƃ������Ƃ��ł��A�퍐�e��̐��ʂ̏㕔�ɂ�≡���ʼn����̒��ӂ��e�퐳�ʂ̐^����≺���Ɉʒu���钷���`�̕��L�����[���ɂ��p�`����g���݂����Ă���_�Ō����e��Ɠ����ł���A�퍐�e��ɂ����Ă͂��̎l�p����Z�x�̐�`�ɓ����ɌE�܂��Ă���_�Ō����e��ƈقȂ���̂́A���L�����[���ɂ��p�`����g���]���̕����e�B�[�̊ʗe��ɂ͂Ȃ��������ƂɏƂ点�A�E�̍��ق͔��ׂȂ��̂ł����ʏ���҂̒��ӂ��䂭���̂Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A�E�p�`����g�̓����̒n�F�́A�����e��ł̓~���N�e�B�[�̐F���C���[�W������悤�Ȃ������F�ł���̂ɑ��A�퍐�e��ł̓N���[���F�ł��邪�A��������ʎ��ʂ̒n�F�Ƃ̑Δ�ł͂��Ȃ肤�����F�ł���_�ŋ��ʂ��Ă����A�퍐�e��̃N���[���F���~���N�e�B�[�ɓ����~���N�̐F��f�i��������̂ł��邩��A�E�̑���͈�ʏ���҂̒��ӂ��䂭���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

�@�X�ɁA�ʗe�퐳�ʂ̉����Ƀ~���N�e�B�[�������e�B�[�J�b�v��z�u�����}�����̂͑O�L�̂Ƃ��肠��ӂꂽ���̂ł��邪�A������ߏ�����猩��p�x��ʉ����ɂ����鍶�E�̈ʒu�y�я㕔�̏��i�����\������Ă���g�Ƃ̈ʒu�W�ɂ��Ă͂��낢��ȃf�U�C�����̗p���邱�Ƃ��\�ł���ɂ�������炸�A�퍐�e��ɕ`���ꂽ�e�B�[�J�b�v�́A���ʉ����̒����Ɉʒu���A���̏���͊p�`����g�̉����̒��Ӓ������̏�ɏd�Ȃ��Ă�����B���Ă���A�����̓e�B�[�J�b�v�̒ꕔ�y�юM���ꕔ��Ă���Ƃ����_�܂Ō����e��ƈ�v���Ă���A���̊O�A�퍐�e�킪�����e��Ɠ����H�ʓʂ��g�p���Ă���_�A�y�ъʏ�[�ɔ������̔��F�|���L���b�v��ƒ����A�|���L���b�v�����Ƀ|���L���b�v�̓����Ƃقڍ��v����傫���̊ۂ����Ђ�������Ă��ċ������ŏ��i�������\������Ă���_�������e��ƈ�v���Ă���i�����̓_�͂���ӂꂽ�`�Ԃł���Ƃ��Ă��A�K�R�I�ɍ̗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��j�̂ł����āA�ȏ�̎���ɏƂ点�A�O�L�p�`����g���ɕ\�����ꂽ�������A�����e��ł́u�~���N�g���v�u�l�����������@�s���������v�u�r�v�d�d�s�@�r�b�d�m�s�d�c�@���@�u�d�q�x�@�s�`�r�s�x�v�Ȃǂł���̂ɑ��A�퍐�e��ł́u�����������v�u�q�n�x�`�k�v�u�l�h�k�j�@�s�d�`�v�u���C�����~���N�e�B�[�v�Ȃǂł��邱�Ƃ��l�����Ă��A�퍐�e��́A��ʏ���҂ɑ��S�̂Ƃ��Č����e��ƍ���������ۂ�^����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�퍐�́A�E�̂悤�ȕ\�����ꂽ�����̑���𗝗R�ɁA����҂̕��ӗ����Ⴍ���i�m���̍������{�̎s��ɂ����Ă͔퍐���i�ƌ������i�Ƃ̍����͐����Ȃ��Ǝ咣���邪�A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ɁA���b��l���i�L���s���̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ō������i�Ɣ퍐���i�Ƃ�����̔���Ɉꏏ�ɕ��ׂĒ�Ă���Ƃ�����B�e�����ʐ^�j�ɂ��A���i��������قǒ��Ӑ[���ώ@���Ȃ����茴�����i�Ɣ퍐���i�Ƃ̋�ʂ�����͍̂���ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ə����قɂ��闣�u�I�ώ@�ɂ��Ȃ�����̂��Ƃł���B

�i��j�ȏ�̂悤�ɁA�퍐�e��͌����e��Ɨގ����Ă���A�퍐�e����g�p�����퍐���i��̔����邱�Ƃ́A���m�����擾���������e����g�p�����������i�Ƃ̍�������������̂Ƃ��ĕs�������h�~�@����ꍀ�ꍆ����̕s�������s�ׂɊY������Ƃ����ׂ��ł���B

�@�����āA�����͉E�s�ׂɂ��c�Ə�̗��v��N�Q����Ă���ƔF�߂��邩��A�����́A���@�O���ꍀ�Ɋ�Â��퍐�e����g�p�����퍐���i�̔̔��̍��~�߂𐿋����邱�Ƃ��ł���ƂƂ��ɁA���@�l���Ɋ�Â��퍐���i�̔̔��ɂ���Č����̔�������Q�̔����𐿋����邱�Ƃ��ł���Ƃ������ƂɂȂ�i�Ȃ��A���Q���������ɂ��ẮA�����͓��@����ꍀ�O���̕s�������s�ׂɂ��Y������ƑI��I�Ɏ咣���邪�A����𗝗R�Ƃ��鑹�Q�����������F�e�����Ƃ��Ă��A���̔F�e�z�������ꍆ����̕s�������s�ׂ𗝗R�Ƃ��鑹�Q���������̔F�e�z������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�E�咣�ɂ��Ă͔��f���Ȃ��j�B

�@�@�@�@�@�@�@�������i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�퍐���i

�u�l�R�̗����V�~�����[�V�����~�j�Q�[���@�v����

| �����ԍ� | �@����12�N(�l)��4198�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q���������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����12�N12��05�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

��O�@���ٔ����̔��f

��@�s�������h�~�@�l���Ɋ�Â����Q���������ɂ���

�P�@���ٔ������A���������u��O�@���ٔ����̔��f�v�Ƃ��Đ�������Ƃ���A��T�i�l��́A�{����ꏤ�i�����i�����Ďs��ɒu���ɍۂ��A��p�y�јJ�͂𓊉����Ă��̐���Ɋ֗^�����҂ł���A��T�i�l��ɂƂ��Ė{����ꏤ�i�́A���@����ꍀ�O���ɋK�肷��u���l�̏��i�v�ɊY�������A�T�i�l�̔�T�i�l��ɑ��铯�@�l���Ɋ�Â����Q���������͗��R���Ȃ����̂Ɣ��f����B

| �����ԍ� | �@����10�N(��)��13353�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q������������ |

| �ٔ��N���� | �@����12�N07��12�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

��O�@���ٔ����̔��f

��@���_�P�i���l�̏��i�j�ɂ���

�P�@�s�������h�~�@����ꍀ�O���́A�u���l�̏��i�v�̌`�Ԃ�͕킵�����i�����n�A�݂��n���A�A������s�ד��ɂ��s�������s�ׂƂ���|�K�肷��B�E�K�肪�݂���ꂽ��|�́A��p�A�J�͂𓊉����āA���i���J�����Ďs��ɒu�����҂��A��p�A�J�͂��������ɕK�v�Ȋ��Ԃ̊ԁi�ŏ��ɔ̔����ꂽ������O�N�j�A����������p�̉����e�Ղɂ��A���i���ւ̗U�������߂邽�߂ɁA��p�A�J�͂𓊉����邱�ƂȂ����i�̌`�Ԃ�͕킷��s�ׂ��K�����邱�ƂƂ������̂ł���B���������āA�����̕ی����ׂ��҂ɓ����邩�ۂ��́A���Y���i�����i�����āA�s��ɒu���ɍۂ��A��p��J�͂𓊉������҂Ƃ����邩�ۂ����ᖡ���邱�Ƃɂ���Č����ׂ����ƂɂȂ�B���ɁA�b�A�����ꂼ�ꂪ�A���Y���i�����i�����Ďs��ɒu�����߂ɁA��p��J�͂S�����ꍇ�ɂ́A��O�҂̖͕�s�ׂɑ��ẮA���҂Ƃ��ی���邱�Ƃ��ł��闧��ɂ��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�������A�b�A���Ԃɂ����ẮA���Y���i�����݂Ɂu���l�̏��i�v�ɓ�����Ȃ����߁A���Y���i��̔�������s�ׂ�s�������s�ׂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�u�A�U���v����

���Γ��I�E�ΊO�I�ɂƂ��ɃO���[�v�̒��j�I�Ȋ�ƂƂ��ĔF������A���ꂼ��̗���ŃO���[�v�S�̂̔��W�ɍv�����Ă������̂́A�O���[�v�����ɂ��̏��i���\�����g�p���邱�Ƃɂ��āA�݂��ɂ����s�������s�ׂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B

�@����R�퍐��̔s�i�������������B��

| �����ԍ� | �@����16�N(�l)��2000�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~�������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����17�N03��16�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

��Q�@���Ă̊T�v

�P�@�{���́A��R�������A�������ʎ��\���ژ^�P�Ȃ����R�̊e�\���i�ȉ��u�{���e�\���v�Ƃ����B�j�͎��Ȃ̏��i���\���Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă�����̂ł���A��R�퍐�炪�{���e�\����t�������ϕi�A����ދy�э����ށi�ȉ��A�����̂��āu�A�U�����ϕi�v�Ƃ����B�j���A�̔�������s�ׂ�u�A�U���v���܂ޏ������g�p����s�ׂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P���̕s�������s�ׂɊY������Ǝ咣���āA���@�R���y�тS���Ɋ�Â��A��R�퍐��ɑ��A�A�U�����ϕi�̐����A�̔����̍��~�ߋy�ѐ��i�̔p���A���тɁu�A�U���v���܂ޏ����̖����o�L�葱�����߂�ƂƂ��ɁA���Q���������߂Ă��鎖�Ăł���B

�@�������́A�{���e�\���͈�R�����̎��m���i���\���ł���A��R�퍐�A�U���v���_�N�c������Ёi�ȉ��u��R�퍐�A�U���v���_�N�c�v�Ƃ����B�j�͂n�d�l�_��ɂ�鐻���Ǝ҂ł����āA��R�퍐�x�i�ȉ��u��R�퍐�x�v�Ƃ����B�j���������̗]�̈�R�퍐��̍s�ׂ͕s�������s�ׂɊY�����邪�A��R�퍐�x�ɂ��s�������s�ׂ͔F�߂��Ȃ��ȂǂƂ��āA��R�퍐�x�ɑ��鐿���̑S���A��R�퍐�A�U���v���_�N�c�ɑ��鑹�Q���������̈ꕔ�A��R�퍐���a���ϕi�H�Ɗ�����Ёi�ȉ��u��R�퍐���a���ϕi�v�Ƃ����B�j�ɑ���p�������y�ё��Q���������̈ꕔ�����ꂼ����p���A���̗]�̐�����F�e�����B

�i�����j

(5)�@�ȏ�̂Ƃ���A��R�����ƈ�R�퍐�A�U���v���_�N�c�i���̐ݗ��O�͈�R�퍐���a���ϕi�j�́A��������A�U���O���[�v�ɂ����āA�g�D�I�ɂ̓A�U�����ϕi�̔�������Ɛ�����������ꂼ�ꂪ���S�������`�ł��̖������ʂ����A�Γ��I�E�ΊO�I�ɂƂ��ɃO���[�v�̒��j�I�Ȋ�ƂƂ��ĔF������A���ꂼ��̗���ŃO���[�v�S�̂̔��W�ɍv�����Ă������̂ł����āA���̂悤�Ȉ�̃O���[�v���ɂ����āA�Ƃ��ɑg�D�I���ΊO�I�ɒ��j�I�Ȓn�ʂ��߂Ă�����R�����ƈ�R�퍐�A�U���v���_�N�c���Ԃ����A�P���̊e�{�ܓ����܂߂ăO���[�v�g�D�����邱�ƂƂȂ����ꍇ�ɂ́A���̃A�U���O���[�v�̏��i���\���Ƃ��Ď��m�ƂȂ��Ă����{���e�\���ɂ��ẮA�����O���[�v�̒��j�I��Ƃł�������R�����y�ш�R�퍐�A�U���v���_�N�c�̂���������A�O���[�v�������A���̏��i���\���̋A����̂ƂȂ蓾����̂Ɖ�����̂������ł��邩��i�����Ƃ��A���̂悤�ȏꍇ�̎戵���ɂ��ė\�ߊ�ƊԂɓ��i�̍��ӂ����݂���ꍇ�́A���̍��ӂ̓��e�ɏ]�����Ƃ͓��R�ł��邪�A�{���ɂ����ẮA���̂悤�ȓ��i�̍��ӂ̑��݂͔F�߂��Ȃ��B�j�A��R�����ƈ�R�퍐�A�U���v���_�N�c�Ƃ̊Ԃɂ����ẮA���̏��i���\���A���Ȃ킿�{���e�\���́A�݂��ɕs�������h�~�@�Q���P���P������́u���l�́v���i���\���ɂ͓�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�O���[�v�����ɂ��̏��i���\�����g�p���邱�Ƃɂ��āA�݂��ɂ����s�������s�ׂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B

�@�Ȃ��Ȃ�A�s�������h�~�@�Q���P���P���̋K��́A���l�̎��m�ȏ��i���\���Ɠ��ꖔ�͗ގ�����\�����g�p���Ď��v�҂����������邱�Ƃɂ��A���Y�\���ɉ��̂������l�̐M�p�ɂ����̂肵�Čڋq���l������s�ׂ��A�s�������s�ׂƂ��ċ֎~���A�����Č����ȋ��ƒ����̈ێ��A�`����}�낤�Ƃ�����̂ł���Ƃ���A�{���̂悤�ɁA�̔�����Ɛ�������S�������A�Ƃ��ɃO���[�v�̒��j�I��ƂƂ��Ė{���e�\���̎��m���̊l���ɍv�����Ă�����R�����ƈ�R�퍐�A�U���v���_�N�c�́A������������Y�\���ɂ��`�����ꂽ�M�p�̎�̂Ƃ��ĔF�������҂ł���A�O���[�v�̕���ɂ���Ă��A���ꂼ��ɋA�����Ă����{���e�\���ɂ��M�p�������邱�ƂɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�݂��ɑ��l�̐M�p�ɂ����̂肷����̂Ƃ͂����Ȃ�����ł���B

�@��������ƁA��R�퍐�A�U���v���_�N�c���{���e�\���̕t���ꂽ�퍐���i���̔�����s�ׂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P������̕s�������s�ׂɊY��������̂ł͂Ȃ��A�܂��A��R�퍐�A�U���v���_�N�c�̎P���ɑ����āA�A�U���̏������g�p���A����R�퍐�̐�������{���e�\���̕t���ꂽ�퍐���i��̔������R�퍐�A�U�������A���A�U���A���t�@�A���A�U���E�C���O�A���A�U��������̍s�ׂ��A��������̕s�������s�ׂɊY�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�܂��A�O�L�F�肵���������炷��A��R�퍐���a���ϕi�y�ѓ��x�́A�����������̋Ɩ��Ƃ��Ė{���e�\���̕t���ꂽ�퍐���i�̐����̔����s���Ă�����̂ł͂Ȃ�����A����R�퍐��ɂ��ĕs�������h�~�@�Q���P���P������̕s�������s�ׂ���������Ƃ͔F�߂��Ȃ����A��R�퍐�A�U���v���_�N�c�̔퍐���i�̐����̔��s�ׂ͕s�������s�ׂɊY��������̂ł͂Ȃ�����A���ꂪ�s�������s�ׂɓ����邱�Ƃ�O��ɁA��R�퍐���a���ϕi�y�ѓ��x�ɂ��ċ����s�@�s�ׂ̐�����������R�����̎咣�����R���Ȃ��B

�u������v�ǃ}�N���X�v�s����������

| �����ԍ� | �@����17�N(�l)��10013�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������ԊҐ����T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����17�N10��27�� |

| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |

��Q�@���Ă̊T�v

�@�{���́A���a�T�V�N�P�O�����珺�a�T�W�N�U���ɂ����Ė��������𒆐S�ɕ��f���ꂽ�e���r�f��u������v�ǃ}�N���X�v�i�ȉ��u�{���e���r�A�j���v�Ƃ����B�j�ɂ����쌠��L���A���A���a�T�X�N�ɑS���̌���Ō��J���ꂽ����p�f��u������v�ǃ}�N���X�@���E���ڂ��Ă��܂����v�i�ȉ��u�{������ŃA�j���v�Ƃ����B�j�̋�������҂̈�l�ł���T�i�l���A���̌��T�i�l������Ѓr�b�N�E�G�X�g�i�ȉ��u��T�i�l�r�b�N�E�G�X�g�v�Ƃ����B�j���T�i�l�o���_�C�r�W���A��������Ёi�ȉ��u��T�i�l�o���_�C�r�W���A���v�Ƃ����B�j�𒆐S�ɂ��ĉf��̑薼�i�^�C�g���j�Ɂu�}�N���X�v���܂މf�悪����̔����ꂽ���Ƃ���A�����̔�T�i�l��̍s�ׂ��s�������h�~�@�Q���P���P���A�Q������̕s�������s�ׂɊY������Ǝ咣���A��ʓI�ɖ��@�V�O�R���̕s�������ԊҐ����Ƃ��āA�\���I�ɕs�������h�~�@�S���Ɋ�Â����Q���������Ƃ��āA�A�т��ĂU���W�T�O�O���~�ƒx�����Q���̎x�������߂����Ăł���B

�@�������́A�}�N���X�̕\���͍T�i�l�̏��i���\���ɊY�������A�܂��A��T�i�l��̍s�ׂ͏��i���\���̎g�p�ɊY�����Ȃ��Ƃ��āA��T�i�l��ɂ��s�������s�ׂ̐�����ے肵�A�T�i�l�̐���������������p�����̂ŁA�T�i�l�́A�����s���Ƃ��Ė{���T�i���N�����B�������A�T�i�l�́A�������ɑ���s���\���Ă͈̔͂��T�O�O�O���~�y�ђx�����Q���̎x�������߂镔���Ɍ��肵���B

(���|)

(1)�@�{���\���̏��i���\���̊Y�����ɂ��Ă̔��f�̌��̗L��

�A�@�T�i�l�́A���������u�f��̑薼�́A�����܂ł����앨����f�����肷����̂ł����āA���i�₻�̏o���Ȃ������f�E�z�����Ƃ��s���c�Ǝ�̂����ʂ���\���Ƃ��ĔF���������̂ł͂Ȃ��v�i�Q�R�łQ�Q�s�`�Q�S�s�j�Ɣ����i���������������@�j���A�{���\�����s�������h�~�@�Q���P���P���A�Q������̏��i���\���ɊY�����Ȃ��Ɣ��f�����̂́A���ł���|�咣����B

�@�������Ȃ���A��������T�̂P�i�{���̎����W�j�ɂ��A�u�}�N���X�v�Ƃ����{���\���́A�{���e���r�A�j���A�{������ŃA�j�����ɂ��A�f�����肷��薼�̈ꕔ�Ƃ��ĎЉ��ʂɍL���m����悤�ɂȂ������Ƃ͔F�߂�����̂́A����ȏ�ɁA�{���؋��ɂ���Ă��{���\�������Ǝ҂���T�i�l�̏��i���͉c�Ƃ�\��������̂Ƃ��Ď��m�Ȃ��������ɂȂ����Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ��ł����A�{���\���͍T�i�l�̏��i���\���ɊY�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A��T�i�l�炪�u������v�ǃ}�N���X�U�v�A�u�}�N���X�v���X�v���̑薼�̉f���E�̔�����s�ׂ��s�������h�~�@�Q���P���P���E�Q���ɊY������Ƃ���T�i�l�̎咣�͎����ł���B

(����)

�S�@���_

�@�ȏ�ɂ��A���̗]�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A��T�i�l��̍s�ׂ��s�������h�~�@�Q���P���P���A�Q���ɊY�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ���T�i�l�̖{�i�����͗��R���Ȃ����ƂɋA����B

�@����āA�{���T�i�͗��R���Ȃ�������p���邱�ƂƂ��āA�啶�̂Ƃ��蔻������B

�uMake People Happy.�v����

| �����ԍ� | �@����20�N(��)��13918�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~�������� |

| �ٔ��N���� | �@����20�N11��06�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

��Q ���Ă̊T�v

�@�{���́A�������A����܂Œ��N�ɂ킽���Ďg�p���Ă����ʎ����������ژ^�L�ڂP�Ȃ����P�O�́uWe make people happy.�v�Ƃ̕��������m�̉c�ƕ\���ł���A�퍐���L����`��z�[���y�[�W�Ŏg�p���Ă���ʎ��퍐�����ژ^�L�ڂP�Ȃ����T�́uMake People Happy.�v�ȂǂƂ̕�������L�����̕\���Ƌɂ߂ėގ����Ă���A�c�Ƃ̌�F�����������邨���ꂪ����A�Ǝ咣���āA�s�������h�~�@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�Q���P���P���A�R���P���Ɋ�Â��A�퍐�ɑ��A�퍐�̏�L�����̎g�p�̍��~�߂����߂鎖�Ăł���B

�P �O��ƂȂ鎖��

�i�P�j������

�@�����́A�u�i�P�j�A�C�X�N���[�����i����т���ɕt�����鐻�i�̐����A�A�o������є̔��Ȃ�тɑO�L���i�̐����A�A�o������є̔��Ɋւ��郉�C�Z���X�̋����i�Q�j���[�O���g���i�̐����A�A�o������є̔��Ȃ�тɑO�L���i�̐����A�A�o������є̔��Ɋւ��郉�C�Z���X�̋����i�R�j�َq�ށA�p���ށA���������̐����A�A�o������є̔��Ȃ�тɑO�L���i�̐����A�A�o������є̔��Ɋւ��郉�C�Z���X�̋����i�S�j�O�e���̐��i�̔̔��Ɋւ���t�����`���C�Y���Ƃ̉^�c�A�����X�̕�W����ьo�c�w���Ȃ�тɊǗ��i�T�j�i������ш��H�X�̌o�c�i�U�j�O�e���ɕt�ъ֘A�����̋Ɩ��v��ړI�Ƃ��銔����Ђł���A���a�S�W�N�P�Q���ɐݗ�����A�S�s���{���ŃA�C�X�N���[���̔̔������Ă���B�i�٘_�̑S��|�j

�@�퍐�́A�u�P�D�A�C�X�N���[���������i�A�����������A�R�[�q�[�A�p���A�َq�ޓ����i�̐����A�A���A�̔��y�ѓX�܌o�c�Q�D�ߗ��p�@�ې��i�A�����e��A����A�ߋ�A�l�`�A�ʂ�����݁A�o�b�O�A�ܕ��A���p�i�G�݁A���g��A�L�[�z���_�[�A�|�X�g�J�[�h���̏��i�̗A���y�є̔��R�D�t�����`���C�Y�`�F�[���V�X�e���ɂ��A�C�X�N���[���V���b�v�̌o�c�Ȃ�тɐ��i�̋����y�ьo�c�w���S�D�O�e���ɕ��ъ֘A�����̋Ɩ��v��ړI�Ƃ��ĕ����P�V�N�T���ɐݗ����ꂽ������Ђł���A�֓��A���C�y�ы�B�n���ŃA�C�X�N���[���̔̔������Ă���B�i�����̂Ȃ������A�٘_�̑S��|�j

�i�Q�j�����̎g�p����

�@�����́A�z�[���y�[�W�A�z�z���A�L����`���ɂ����āA�ʎ����������ژ^�L�ڂP�Ȃ����P�O�̕����i�����̂��āA�ȉ��A�uWe make people happy(.)�v�̕������u���������v�Ƃ����B�j���g�p���Ă���B�i�b�P�̂P�A�b�Q�̂P�`�b�X�̂P�P�A�b�P�Q�̂P�`�b�Q�S�̂P�O�A�٘_�̑S��|�j

�i�R�j�퍐�̍s��

�@�퍐�́A�@�퍐�z�[���y�[�W�̃g�b�v�y�[�W�̃X���C�h��ʂ̍ŏI�\����ʁA�u��ЊT�v�v�̃y�[�W�̖`�������y�т���ɓY�t���Ă���o�c�e�t�@�C���A�u�̗p���v�̃y�[�W�A�u�������̗��O�v�̃y�[�W�A�u�N���[�̗p�v�̃y�[�W�A�u�}�l�[�W���[�̗p�v�̃y�[�W�A�u�{�Ѝ̗p�v�̃y�[�W�A�u�V���̗p�v�̃y�[�W�A�u�f���Cold Stone�v�́uOur Voice�v�̃y�[�W�A�u�z�b�g�j���[�X�v�̕����Q�O�N�S���R���A���N�R���Q�U���y�ѕ����P�X�N�P�O���P���̃y�[�W�A�A�u����Ȃсv�́u�R�[���h�E�X�g�[���E�N���[�}���[���l�����h�}�[�N�^���[�X�v�̃E�F�u�y�[�W�A�B�u���b�c�G���W���C�����v�̏�L���l�����h�}�[�N�^���[�X�̃E�F�u�y�[�W�A�C�uAOL Career�v�́u�b��̐E��T�����|�v�̃E�F�u�y�[�W�A�D�u�����H���v�����P�X�N�T�����̃C���^�r���[�L���ɂ����āA�ʎ��퍐�����ژ^�P�Ȃ����T�L�ڂ̕����i�����̂��āA�ȉ��A�uMake People Happy(.)�v�̕������u�퍐�����v�Ƃ����B�j���g�p���Ă���B�i�����̂Ȃ������A�b�P�O�̂P�`�b�P�P�̂Q�E�S�E�V�A�٘_�̑S��|�j

(���|)

�i�Q�j����

�@�����́A���������������̋Ɩ��ɌW��c�ƕ\���Ƃ��āA�@�Q���P���P���́u���i���\���v�ɊY������Ǝ咣����B

�@���������́A�����ɂ�����ݗ��ȗ��́u���b�g�[�v�A���Ȃ킿�A��Ђ̉c�Ɗ����Ɋւ��Ċ�{�ƂȂ�w�j��ڕW���߂��W��ł���A�uWe�v�A�umake�v�A�upeople�v�y�сuhappy�v�̕��ՂȂS�̉p�P�ꂩ��Ȃ�p���ł����āA���w�����x�̉p��̗���͂�����A�u�������͐l�X���K���ɂ���v�Ƃ̈Ӗ��𗹉����邱�Ƃ̂ł�����̂ł���B

�@�p���ł���Ƃ͂����A���̂悤�ȕ��Ղ�����ӂꂽ�Z���̕W�ꂻ�̂��̂́A�{���I�ɂ́A�������ʗ͂�L������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���������̂悤�ȕW�ꂪ�@�Q���P���P���́u���i���\���v�Ƃ��Ẳc�ƕ\���ɊY�����邽�߂ɂ́A�����Ԃɂ킽��g�p��L���A��`���ɂ���ē��Y����������l�̉c�Ƃ�\��������̂Ƃ��āA���v�҂̊ԂɍL���F������A�������ʋ@�\�Ȃ����o���\���@�\���l������Ɏ����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����ׂ��ł���B

�@�����ŁA���������ɂ��āA���v�҂Ƒz��ł����ʏ���҂�O���ɂ����āA�����̋Ɩ��ɌW��c�ƕ\���Ƃ��čL���F������Ă���ƔF�߂邱�Ƃ��ł��邩����������ɁA���������̎g�p�́A�O�L�i�P�j�G�y�уI�̂Ƃ���ł���B�O�L�I�ɌW��g�p�����Ɋւ��ẮA�t�����`���C�W�[���ʎ��ƎҁA����Ҍ����̂��̂ł����āA��{�I�Ɍ�����������ʏ���҂̖ڂɐG�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����邩��A����f�̎����Ƃ��ďd�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O�L�G�ɂ��Ă݂�ƁA�����̓X�ܓW�J�Ƃ��āA���a�S�X�N�o�X�̖ڍ��X�̂P���X�ȗ��A��{�I�ɁA�Z�[���X�r���_�[�{�[�h��ʂ��āA���������������̓X�܂Ɍf�����Ă����Ƃ������Ƃ��ł���B�܂��A����Ɣ�r���āA�V�����\���Ώۂł�����̂́A���j���[���X�g�A����|�X�^�[�A�X�e�b�J�[�ɂ������������\������Ă���B��������ƁA��ʏ���҂Ƃ��ẮA�����̓X�܂Ɏ��ۂɗ��X���A�X���ɂ����āA���������ɐڂ���@��������̂ƔF�߂���B

�@�������Ȃ���A��L�̃Z�[���X�r���_�[�{�[�h�ⓝ��|�X�^�[���̑��݂�����؋��i�b�Q�̂Q�`�b�R�̂Q�A�b�P�Q�̂P�`�S�A�b�P�T�̂P�`�W�A�b�P�W�̂P�`�R�A�b�Q�P�̂P�`�R�A�b�Q�Q�̂Q�`�S�j�ɂ��A�����̓X�܂ɂ����ẮA�����̃Z�[���X�r���_�[�{�[�h�ⓝ��|�X�^�[���ɋL�ڂ��ꂽ�������������A�͂邩�ɖڗ��O�Ϗ�̕\���������āA�O�L�i�P�j�C�̓o�^���W���g�p����Ă���A����Ɣ�r���Č��������͂��قǖڗ������A��ʏ���҂ɋ�����ۂ�^������̂ł͂Ȃ����Ƃ��F�߂���B

�@�܂��A�Z�[���X�r���_�[�{�[�h�ⓝ��|�X�^�[���ɋL�ڂ��ꂽ���������ɐڂ�����ʏ���҂́A���̈ꕶ��ǂݎ������ŁA�������������̌ڋq�ɑ��郁�b�Z�[�W�ł���ƂƂ��ɁA�����̎Ј��猻��ɂ�����X�܂̏]�ƈ��Ɍ�����ꂽ�Г��I�ȈӖ������������А��̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ď����̂ƔF�߂��A���������������̋Ɩ��ɌW��c�Ƃ̕\���Ƃ��Ď��Ƃ͒ʏ�l����i�Ȃ��A�؋��i�b�Q�U�̂P�`�S�j�ɂ��A��ʏ���҂���̌����ɑ���d�q���[���̒��ɁA�����̓X�܂ɂ�����A�C�X�N���[���̔̔������������̂Ƃ���ł���Ƃ��Č������������镶�ʂ��������ŁA���̏]�ƈ��̐ڋq�ԓx�����������ɜ�����̂Ƃ��ċ��������ʂ̂��邱�Ƃ��F�߂���B�j�B

�@����ɁA�����ȊO�Ɋւ��Ă��A�e���r���f�A�z�[���y�[�W�A��`���炵�A�G���A�V���Ɍ����������\�����ꂽ���Ƃ��F�߂�����̂́A�K�������A�����Ԃɂ킽���Ĉ�ʏ���҂̖ڂɐG���@������������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ���A�؋��i�b�U�A�W�A�P�R�A�P�S�A�P�U�A�Q�R�j�ɂ��A���������́A�e���r���f�ɂ����Ă͉f���̒��̂킸���ȃV�[���ɓo�ꂷ��ɂ������A�z�[���y�[�W���`���炵�ɂ����ẮA�O�L�i�P�j�C�̓o�^���W���\������A���i�ʐ^����������啔�����߂钆�ŁA�������\������Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ��F�߂��A��ʏ���҂ɋ�����ۂ�^������̂Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A�؋��i�b�P�V�A�P�X�j�ɂ��A�G���A�V���ɂ����ẮA�����̎А��A���b�g�[���Љ�镶���̒��Ŏg�p����Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ��F�߂��A����ɐڂ�����ʏ���҂́A�����̋L���̌����������А��A���b�g�[�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ď����̂ł����āA�����̋Ɩ��ɌW��c�Ƃ̕\���Ƃ��Ď��Ƃ͒ʏ�l����i�Ȃ��A��L�e���r���f�A�z�[���y�[�W���`���炵���̌������������l�̎������������̂Ƃ������Ƃ��ł���B�܂��A���ɁA�O�L�I�ɌW��g�p��������������Ƃ��Ă��A�t�����`���C�W�[���ʎ��ƎҁA����Ҍ����̃��b�Z�[�W�Ƃ��āA����w�A�����̎А���b�g�[�Ƃ��Ď~�߂邱�ƂɂȂ���̂ƍl������B�j�B

�@�����̌��������̎g�p�ԗl�⌴�������̎��{���I�ȈӖ������ɏƂ炷�ƁA��L�̌����\���̎g�p�����������āA���������������̋Ɩ��ɌW��c�ƕ\���ł���Ƃ��Ĉ�ʏ���҂̊ԂɍL���F������Ă���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł����A���ɁA���������������̋Ɩ��ɌW��c�ƕ\���ɓ����邱�Ƃ������t���鎖����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B

�i�R�j�܂Ƃ�

�@�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A���������ɂ��āA�@�Q���P���P���ɂ����u���i���\���v�ɊY��������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�퍐�����P�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������Q

�i�L�^�{���������\������

| �����ԍ� | �@����20�N�i�s�^�j��10008�� �@��{�����F����20�N(�s�P)��10314�� |

|---|---|

| ������ | �@�i�L�^�{���������\������ |

| �ٔ��N���� | �@����20�N12��16�� |

| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |

(2) ���`���̗L���ɂ���

�@�A�@�{���L�^�����V�́A���̋L�ځi�b�P�R�j�y�і{���L�^�����P�̋L�ڂɏƂ炵�A�{�����ӂɌW��_�i�ȉ��u�{���_�v�Ƃ����B�j�ł��邱�Ƃ��A�ꉞ�F�߂��邪�A�{���_�̑��݂���e���_���҂��閧�Ƃ��ĕێ����ׂ��|�̋K��͌�������Ȃ��B

�܂��A�a���T�ɂ́A�{���_�Ɏ��`�����������݂��Ȃ����Ƃɉ����A�@�{�����ӂ̓����ҊԂ̂��̗]�̌_��ɂ��A�{���_�̑��݂���e�ɂ����`�����ۂ������̂͂Ȃ����ƁA�A��{���������̓��{�q��Ђł��郁���N������Ђ́A���̃E�F�u�T�C�g�ɁA�x���Ƃ������P�S�N�W���P�T������A�a���P�̂Ƃ���A�{�����ӂ̓��e���f�����Ă��邪�A�ă����N������A�\���l������A����ًc��\�����Ă�ꂽ���Ƃ��Ȃ����ƁA�B�������ɌW�����̖����Q�O�O�V�|�W�X�O�P�R�Q�������i�ȉ��u�ʌ��R���v�Ƃ����B�Ȃ��A�������͊�{�����Ɠ����҂����ʂɂ���B�j�ɂ����āA��{���������́A�{���_�����Ƃ��Ē�o�������A�\���l�́A�{���_�ɂ��āA�\���l�̉c�Ɣ閧���L�ڂ��ꂽ�|�̐\���Ă����Ă��炸�A���ɂP�N�߂��N�ł��{�����ʂł����Ԃɂ��邱�Ƃ��A���ꂼ��L�ڂ���Ă���A����ɂ��A��L�@�Ȃ����B�̊e�������A�ꉞ�F�߂��A����ɔ�����a���͂Ȃ��B

�@�C�@�{���L�^�����W�́A���̋L�ځi�b�P�T�j�y�і{���L�^�����P�̋L�ڂɏƂ炵�A�{�����ӂɌW�鏑�ȁi�ȉ��u�{�����ȁv�Ƃ����B�j�ł��邱�Ƃ��A�ꉞ�F�߂��邪�A�{�����Ȃ̑��݂���e�����̍��o�l���͎��l���閧�Ƃ��ĕێ����ׂ��|�̋L�ڂ͌�������Ȃ��B

�@�E�@�Ƃ���ŁA�O�L(1)�ɂ��A�{�����ӂ̋�̓I���e�̂����A�ă����N�Ɠƃ����N���A�@�č��y�уJ�i�_�ł́A�ă����N���u�����N�iMerck�j�v�Ƃ������̂��g�p���邱�Ƃ��ł��A�ƃ����N�́uEMD�v�Ȃǂ̖��̂��g�p������̂Ƃ��邱�ƁA�A�č��y�уJ�i�_�ȊO�̒n��ł́A�ƃ����N���u�����N�iMerck�j�v�Ƃ������̂��g�p���邱�Ƃ��ł��A�ă����N�́uMerck Sharp & Dohme�v�Ȃǂ̖��̂��g�p������̂Ƃ��邱�Ƃɂ��āA���ӂ��Ă���Ƃ������i�����ɂ����āA���Ɍ��R�ƒm��ꂽ���̂ł���Ƃ�����B�����āA�{�����ӂ̏�L���i�����́A�v����ɁA��ꎟ���E���ȍ~�A�ƃ����N�ƕă����N�Ƃ��݂��ɓƗ�������ƂƂȂ������Ƃ���A�u�����N�iMerck�j�v�Ƃ������̓��̎g�p�ɂ��āA�n�悲�ƂɈقȂ郋�[�����߂����Ƃ��Ӗ����邩��A���v�ҁA����҂����҂��������邱�Ƃ�h���ɂ́A�{�����ӂ́A���̐�����A�����閧�ɂ��邱�Ƃ��_���҂̗��v�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��A�ނ��낱������ɂ���K�v������ƍl����̂������I�ł���B

�@�G�@���̓_�A�{���q���ɂ́A�@�{�����ӂ����ɂȂ�A�ă����N�y�т��̊֘A��Ёi�ȉ��u�ă����N�O���[�v�v�Ƃ����B�j�̃O���[�o���ȉc�Ɛ헪�Ɏx������������˂Ȃ��|�̋L�ځi�ȉ��u�{���q�����@�v�Ƃ����B�j�A�A�\���l���܂ޕă����N�O���[�v�́A�{�����ӂ��u�@�����v�Ƃ��Ď�舵���Ă���|�̋L�ځi�ȉ��u�{���q�����A�v�Ƃ����B�j�A�B�u�@�����v�́A�Г��̂�������ꂽ����̖����y�я]�ƈ������A�N�Z�X�ł��Ȃ��悤�ɁA�A�N�Z�X���������������t�@�C���T�[�o�[��t�H���_�[�A�{�����ꂽ�ۊnjɂɕۊǂ���Ă���A�܂��A�u�@�����v�ɌW�鏑�ށA����̎҂����A�N�Z�X�ł��Ȃ����ނƂ��Ă킩��悤�ɂȂ��Ă���|�̋L�ځi�ȉ��u�{���q�����B�v�Ƃ����B�j�A�C�{�����ӂ́A�����ӂɌW��_���҂ł���ă����N�ɂ����āA�u�@�����v�Ƃ��Č��d�ɊǗ�����Ă���A�{�����ӂɃA�N�Z�X�ł���҂́A�o�c�w���тɖ@������ٌ̕�m�Ɍ����Ă���|�̋L�ځi�ȉ��u�{���q�����C�v�Ƃ����B�j�A�D�{�����ӂ̋�̓I���e�͈�ʂɒm���Ă��Ȃ��|�̋L�ځi�ȉ��u�{���q�����D�v�Ƃ����B�j������B

�@�������A�{���q�����D�́A���Ȃ��Ƃ��O�L(1)�ɂ����Č��������{�����ӂ̍��i�����Ɋւ������A�����ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B

�@�܂��A�{���q�����@�́A�O�L�E�Ō��������Ƃ���ɏƂ炵�s�����Ƃ����ׂ��ł��邵�A�\���l���A�O�L�A�̂Ƃ���A�ʌ��R���ɂ����āA�{���_�ɐ\���l�̉c�Ɣ閧���L�ڂ��ꂽ�|�̐\���Ă����Ă��炸�A���ɂP�N�߂��N�ł��{�����ʂł����Ԃɕ��u���Ă������ƂƂ��A��������Ƃ��킴��Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA�{�����ӂɊւ���{���q�����@�y�чD�́A�����ɔ����A���́A�s�����Ƃ����ׂ��ł��邱�ƁA�{���q�����A�Ȃ����C�́A��ʓI�Ȃ������ۓI�ł����āA����𗠕t�����̓I�������Y�t����Ă��Ȃ����Ƃ��炷��A�u�@�����v��ʂɊւ���{���q�����B�͂��Ă����A���Ȃ��Ƃ��{�����ӂɊւ���{���q�����A�y�чC�́A�[�M�ł��Ȃ��B

�@�܂��A���ɖ{���q�����A�y�чC�̂Ƃ���̎������������Ƃ��Ă��A�O�L�A�Ȃ����E�Ō��������Ƃ���ɂ��A�@�{�����ӂɌW��_���҂ł���ƃ����N�́A�{�����ӂɂ��Ď��`�����Ă���Ƃ͂����Ȃ����ƁA�A�O�L�̂Ƃ���A�ʌ��R���̋L�^���̖{���_�̎ʂ��́A���ɂP�N�߂��N�ł��{�����ʂł����Ԃɂ��邱�ƁA�B�{�����ӓ��e�ɂ́A���̐�����A�����閧�ɂ���L�p��������Ɖ������Ȃ����Ɠ��̎�����l������A�{���q�����A�y�чC�݂̂���A�{�����ӂ̓��e�i�{���_��{�����Ȃ̑��y�т��̓��e���܂ށB�j�ɂ��āA�\���l�ۗ̕L����c�Ɣ閧�ł���ƔF�߂邱�Ƃ́A����Ƃ��킴��Ȃ��B

�Q ���_

�@�ȏ㌟�������Ƃ���ɂ��A�{�����ӂ��\���l�ۗ̕L�ɌW��c�Ɣ閧�ł��邱�Ƃɂ��āA�a�����������Ƃ͂����Ȃ��B

�@���������āA�{���L�^�����ɁA�\���l�ۗ̕L����c�Ɣ閧�ł���{�����ӂ̓��e���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ���{���\���ẮA���R���Ȃ�����A������p�����邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��茈�肷��B

�u�g�����^���g�v����

| �����ԍ� | �@����19�N(��)��1032�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~���������� |

| �ٔ��N���� | �@����20�N08��06�� |

| �ٔ������E�� | �@�ߔe�n���ٔ��� |

�@�E�E�E�^���g�َq�ɂ��āA�^���g���n�̏�ɂ̂���f�ނ̖��̂����������̂ɂ������A���̂悤�ɕ��ʖ�����P�ɑg�ݍ��킹���ɂ����Ȃ��u�g�����^���g�v�Ƃ̕\�����̂��A�������ʗ͂�L������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B

�@�Ȃ��A���ɁA�������W�ɂ��A�O�ρi���́j���������ď��i���\�����f����Ƃ��Ă��A�������W�P�̓S�V�b�N�̂���{�Ƃ��A�u�g�v�̎����\������_�i���Ƃւ�̑�U�敔���j���ی`�ɂ���Ȃǂ��Đ}�ĉ����ꂽ���̂ł���A�������W�Q�͞����̖��͍s���̂���{�Ƃ��Đ}�ĉ����ꂽ���̂ł���Ƃ���A���ɂ��ꎩ�̂œ��ɍۂ�����������L������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A���̂悤�ȊO�ς����������Ƃ��Ă��A�Ȃ��A�������W�����ꎩ�̂Ŏ������ʗ͂�L������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�i�����j

�@�����_�ɂ����ẮA�������W���g�p�����������i���������̔�����Ă���A�������i�̒m���x���������̂Ƃ����邪�A�퍐���W���g�p�����퍐���i���������̔�����Ă���A�܂��A�ق��ɂ����l�̏��i�ɂ��āu�g���^���g�v�Ȃ����u�g�����^���g�v�Ƃ̖��̂�t���Ĕ̔����Ă��镡���̋Ǝ҂����݂���̂ł��邩��A�������W�������_�ɂ����āA���ʌ�������������Ă�����̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�i�����j

�Q �������i�`�Ԃ̏��i���\�����ɂ���

(�P) ���i�̌`�Ԃ́A���i�̋@�\��������A���i�̔��������߂��肷�邽�߂ɓK�X�I���������̂ł���A�{���I�ɂ͂��̏��i�̏o����\������@�\��L������̂ł͂Ȃ����A�@ ����̏��i�`�Ԃ�����̏��i�Ǝ��ʂ�����Ǝ��̓�����L���A���A�A ���ꂪ�����Ԃɂ킽��p���I�ɂ��Ɛ�I�Ɏg�p���ꂽ�薔�͒Z���Ԃł����Ă����͂ɐ�`�����Ȃǂ��Ďg�p���ꂽ�悤�ȏꍇ�ɂ́A���ʂƂ��āA���i�̌`�Ԃ����i�̏o���\���̋@�\��L����Ɏ���A���A���i�\���Ƃ��Ă̌`�Ԃ����v�҂̊ԂŎ��m�ɂȂ�A�s�������h�~�@�Q���P���P���ɂ����u���l�̏��i���\���v�Ƃ��ĕی삳��邱�Ƃ����蓾��Ƃ����ׂ��ł���B�������A���i�̌`�Ԃ��A���Y���i�̋@�\�Ȃ������ʂƕK�R�I�Ɍ��т��Ă���ꍇ�ɂ́A���̌`�Ԃ́A��L�K��ɂ����u���l�̏��i���\���v�Ƃ������Ƃ͂ł����A����ɂ��ē��K��ɂ��ی�͋y�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

(�Q) �����{���ɂ��Ă݂�ɁA�������i�̏��i�`�Ԃ́A�ʎ��u�������i�ژ^�v�L�ڂ̍\���i�������i�`�ԁj�ɂ����̂ł���i�O��(�Q)�A(�A)�j�Ƃ���A�؋��i���Q�A�P�P�A�P�S�Ȃ����P�U�A�R�W�A�S�Q�j�ɂ��A�������i���͔퍐���i�ȊO�̃^���g�َq���i�̒��ɂ��A�M�`�̃^���g���n�������ɔ����A���̏㕔�ɂ�����o�i�i�Ȃǂ����ޗ��Ɋ܂ރy�[�X�g����萷���ďĂ����`��َ̉q���������݂��A�܂��A��ʂɔ̔�����Ă���َq��������p���Ă��̂悤�Ȍ`�Ԃ̃^���g�َq�̍쐬���\�ł��邱�Ƃ��F�߂��邩��A�������i�`�Ԃ́A�Ă��َq�i�^���g�َq�j�̂���ӂꂽ�`�Ԃł���Ƃ����ׂ��ł���B

�@���������āA�������i�`�Ԃ́A����̏��i�Ǝ��ʂ�����Ǝ��̓�����L������́i�O�L(�P)�@�j�ł���Ƃ͂������A���i���\���ɂ͊Y�����Ȃ��B

�R �ȏ�ɂ��A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A�����̎咣�͂���������R���Ȃ�������p���邱�ƂƂ��āA�啶�̂Ƃ��蔻������B

�����g�d�����u�̐����Z�p�A�ڋq���̉c�Ɣ閧

| �����ԍ� | �@����16�N(�l)��2672�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~�������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����17�N02��17�� |

| �ٔ����� | �@��㍂���ٔ��� |

�@�Q�@�O�L�̂Ƃ���A�퍐�a�a�́A�����ޔC��̔閧�ێ��`�����߂������K��P�T���j�̍S���͎Ȃ����̂́A�Ј��A�ƋK����Q�T���A�����K���P�T���n�y�ѐM�`���ɂ��A�����̎������ޔC������������ɑ�����`�����Ă���B�������A�{�������g�d�����u���y�і{���ڋq���́A��������A�A�N�Z�X�����҂�����炪�c�Ɣ閧�ł��邱�Ƃ�F���ł���悤�Ȏ�i�͍u�����Ă��炸�A�܂��A�����ɃA�N�Z�X�ł���҂̌��肪�\���ł͂Ȃ���������A�s�������h�~�@�Q���S���́u�c�Ɣ閧�v�ł���Ƃ͂����Ȃ��B���������āA�{�������g�d�����u���y�і{���ڋq���L�u�c�Ɣ閧�v�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ���A�����̓��@�Q���P���V���A�W���Ɋւ���咣�́A��������A���̑O����������痝�R���Ȃ��B

�@�܂��A�퍐�炪�����咣�̋����҉c�Ɣ�掍s�ׂ��s�������ƁA�퍐�炪������̒����`�����͋��Ɣ��~�`���Ɉᔽ�������Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B�����āA�퍐��ɖ��@��̕s�@�s�ׂ��\�������@�s�ׂ��������Ƃ������Ȃ��B

�@�R�@���̑��A���R�y�ѓ��R�ɂ����铖���Ғ�o�̊e�������ʓ��ɋL�ڂ̎咣�ɏƂ炵�A���R�y�ѓ��R�Œ�o�A���p���ꂽ�S�؋������߂Đ������Ă��A���R�y�ѓ��R�̈��p���錴�R�̔F�蔻�f���ɑ������̂͂Ȃ��B

�@�S�@�ȏ�̎���ŁA�����̐���������������p�����������͑����ł����āA�{���T�i�͂���������R���Ȃ�����A��������p���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B

�uMobiledoor�v�c�ƕ\������

| �����ԍ� | �@����20�N(��)��22987�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~���������� |

| �ٔ��N���� | �@����21�N01��29�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

��Q ���Ă̊T�v

�@�{���́A�������A�퍐�����̊Ǘ�����z�[���y�[�W�ɂ����Č����̎��m�̉c�ƕ\���ł���uMobiledoor�v���c�ƕ\���Ƃ��Ďg�p����s�ׂ��A�s�������s�ׁi�s�������h�~�@�Q���P���P���j�ɊY������Ǝ咣���āA�퍐�ɑ��A�s�������h�~�@�R���P���A�Q���Ɋ�Â��A���̎g�p�̍��~�ߋy�э폜�����߂�ƂƂ��ɁA���@�S���Ɋ�Â��A���Q���������߂����Ăł���B

�i�����j

�Q �����́A�����̉c�ƕ\���ł���uMobiledoor�v�́A�x���Ƃ������P�X�N�P�O������ɂ́A���v�҂̊ԂɍL���F������Ă����Ƃ����邩��A���m�́u���i���\���v�i�s�������h�~�@�Q���P���P���j�ɓ�����|�i�������� �C �j�咣����B

�@�������A�����̎咣�́A�ȉ��̂Ƃ��藝�R���Ȃ��B

�@�����́A�\�t�g�o���N�̌g�ѓd�b�Łu����ҋ��Z�v�Ƃ����L�[���[�h�Ō�������ƁA�����z�[���y�[�W�́A�������ʂ̂R�Ԗڂɏo�Ă��邱�Ƃ��A�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\�������m�ł��邱�Ƃ̍����̈�i�������� �C �j�Ƃ��ċ�����B

�@�Ƃ���ŁA�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\���́A����ҋ��Z�Ɋւ�����A����ҋ��Z��Њe�Ђ̗Z���������̏������T�[�r�X�̎��Ƃ̉c�Ƃ�\��������̂ł��邩��A�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\���̎��m���f����ɍۂ��ẮA�u���v�ҁv�i�s�������h�~�@�Q���P���P���j�Ƃ́A����ҋ��Z�𗘗p����\���̂���ҁA���Ȃ킿��ʏ���҂��������̂Ɖ�����̂������ł���B

�@�����āA��ʏ���҂����v�҂Ƃ����ꍇ�A�������咣����悤�ɁA�\�t�g�o���N�̌g�ѓd�b�Łu����ҋ��Z�v�Ƃ����L�[���[�h�Ō�������ƁA�����z�[���y�[�W�́A�������ʂ̂R�Ԗڂɏo�Ă���Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ͌g�ѓd�b�𗘗p���ď���ҋ��Z�Ɋւ�������������悤�Ƃ���ꕔ�̏���҂ɂ����āuMobiledoor�v�̉c�ƕ\�����F������Ă��邱�Ƃ��������킹��ɂƂǂ܂�A���̂��Ƃ���A��ʏ���҂̊ԂŁuMobiledoor�v�̉c�ƕ\�����L���F������Ă���Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�܂��A�����́A��ɃC���^�[�l�b�g�ɊS������҂̊Ԃő����̕��������ꂽ�{�����Ђɂ����Č����̏Љ�L�����f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��A�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\�������m�ł��邱�Ƃ̍����̈�i���������C �j�Ƃ��ċ�����B

�@�m���ɁA�����P�X�N�W���X�����s�̖{�����Ёi�b�T�j�̖{�����i�P�S�W�łȂ����P�T�P�Łj�ɂ́A������\�҂������P�V�N�����Ɍl���ƂƂ��āuMobiledoor�v�𗧂��グ�A�����P�W�N�R���ɂ��̎��Ƃ������p���`�Ō�����ݗ����A�������uMobiledoor�v�̕\���ŃC���^�[�l�b�g�̃E�F�u�T�C�g�i�z�[���y�[�W�j���^�c���Ă��邱�ƂȂǂ��Љ�ꂽ�C���^�r���[�`���̋L�����f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂���B

�@�������A�������咣����悤�ɁA�{�����Ђ����łP�����ŁA���A����������A���݂ł��A���Вʔ̂́u�A�}�]���v�̃W�������ʔ��㏇�ʂŁA�u�r�W�l�X�Ƃh�s�v����łS�P�ʂƂȂ��Ă���Ƃ��Ă��A�{�����Ђ̏�L�L���̓��e����ʏ���҂̊ԂōL���m��n���Ă���Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�ȏ�̂Ƃ���A�������A�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\�������m�ł��邱�Ƃ̍����Ƃ��ċ����鎖������́A�����́uMobiledoor�v�̉c�ƕ\�����A���v�҂̊ԂōL���F������Ă�����̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł����A���ɂ����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B

�u�q�S �q������������������ ������ �c�r(�}�W�R��)�v����

| �����ԍ� | �@����20�N(��)��20886���� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~�������� |

| �ٔ��N���� | �@����21�N02��27�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

��Q ���Ă̊T�v

�@�{���́A�g�ь^�Q�[���@�u�j���e���h�[�c�r�v�����A�̔����錴���C�V�����тɓ��Q�[���@�p�̃Q�[���\�t�g���i�[�����Q�[���E�J�[�h(�c�r�J�[�h)���A�̔����錴���炪�A�퍐��ɑ��A�퍐���u(�q�S �q������������������ ������ �c�r)�̗A���A�̔������s�������h�~�@�Q���P���P�O���Ɉᔽ����Ǝ咣���āA���@�R���P���y�тQ���Ɋ�Â��A�����u�̗A���A�̔����̍��~�ߋy�эɕi�̔p�������߂����Ăł���B

�i���|�j

�� �܂��A�������(���P�V)�ɂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P�O���́u�@�\�̂݁v�̈Ӌ`�ɂ��āA���̋L�ڂ�����B

�@�u�w�̂݁x���Ȃ��ƁA�Z�p�I������i�̎g�p�ړI�ɉ��������ʂ����邱�Ƃ�W����@�\�ȊO�̋@�\�������Ɏ������킹�Ă��鑕�u��v���O������ΏۂƂ��邱�ƂɂȂ�A�ʂ̖ړI�Ő����������Ă��鑕�u��v���O���������R�w�W����@�\�x��L���Ă���ꍇ�ɂ��s�������ɊY�����邱�ƂƂȂ�B�����s�������Ƃ���Ɖe���≹�̎����A�L�^�����邽�߂̑��u��v���O���������҂���ɑS�Ă̋Z�p�I������i���w�W����x�@�\��L���邩�ۂ����m�F���A�ꍇ�ɂ���Ă͒�����߂���A���鑕�u���̑��̋@�\��c�߂���x�܂Őv��ύX���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�A�����̒҂̎��Ɗ������ߓx�ɗ}�����邱�ƂƂȂ邽�߁A���m�Ɂw�W����x�@�\�݂̂�L���邱�Ƃ��F�߂��Ă��鑕�u��v���O������s�������̑ΏۂƂ��邱�ƂƂ��Ă���B

�@�Ȃ��A�L�^�⎋�����̐��������邽�߂ɕt����Ă���M�������m���Ȃ����u�₱����������@��(�����閳�����@��)�ɂ��ẮA���ʓI�ɋZ�p�I������i�̌��ʂ�W����@�\��L���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A������K������ƋL�^�⎋�����𐧌����邠����M���ɑΉ�����[�u���{���悤�������邱�ƂƂȂ邽�߁A�R���e���c���Ǝ҂̏\���Ȏ����w�͂𑣂��ϓ_������s�������̑ΏۂƂ��Ȃ����Ƃ��K���ł���B�������@��̏ꍇ�́A�Z�p�I������i�̌��ʂ�W����@�\�ȊO�̋@�\��K���L���邽�߁w�@�\�̂݁x�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ώۂ���O��邱�ƂƂȂ�B�v(�Q�S�O�`�Q�S�P��)

�C����

(�) �O�L�P(1)�`(3)�y�я�L(1)�A�̗��@��|�y�ї��@�o�܂ɏƂ炷�ƁA�s�������h�~�@�Q���P���P�O���́u�̂݁v�́A�K�v�ŏ����̋K���Ƃ����ϓ_����A�K���̑ΏۂƂȂ�@�퓙���A�Ǘ��Z�p�̖��������炻�̋@�\�Ƃ�����̂Ƃ��Ē��ꂽ���̂Ɍ��肵�A�ʂ̖ړI�Ő����������Ă��鑕�u�������R�u�W����@�\�v��L���Ă���ꍇ�����O���Ă���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��A�������̓I�@�퓙�Ő�������ƁA�l�n�c�`�b�v�́u�̂݁v�v�������A�p�\�R���̂悤�Ȕėp�@�퓙�y�і������@��́u�̂݁v�v�������Ȃ��Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B

(�) �퍐��́A�s�������h�~�@�Q���V���́u�Z�p�I������i�v�́A���m�����������Ɍ����A�����P�P�N�����@�́A�l�n�c�`�b�v�̔̔����̋K���������킹�����̂ł���|�咣���邪�A���̎咣�ɗ��R���Ȃ����Ƃ́A�O�L�P(6)�Ő��������_�y�я�L(�)�̗��@�o�ܓ����疾�炩�ł���A�퍐��̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

(2) �u�̂݁v�v���Y�����ɂ���

�A�O��(4)�ɂ��A�퍐���u�́A�ȏ�̂悤�ɉ����ꂽ�s�������h�~�@�Q���P���P�O���́u�̂݁v�v�������Ă���B

�C�����āA���̓_�́A�퍐���u�̎g�p���Ԃ��l�����Ă����l�ł���B���Ȃ킿�A�؋�(�b�P�`�Q�P�A�Q�X�A�R�O�A�R�Q�A�R�S�`�R�U�A���S�`�P�R�A���P�A�P�Q�`�P�U�A�Q�R�`�R�S�A�S�Q)�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�������̃C���^�[�l�b�g��̃T�C�g�ɋɂ߂đ����̖{���z���o���v���O�������A�b�v���[�h����Ă���A����ł��e�ՂɃ_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��邱�ƁA�퍐���u�̑啔�����A�����đ啔���̏ꍇ�ɁA�{���z���o���v���O�������g�p���邽�߂ɗp�����Ă��邱�Ƃ��F�߂��A�퍐���u����玩�吧��\�t�g���̎��s���@�\�Ƃ��邪�A���R�u�W����@�\�v��L���Ă���ɂ����Ȃ��ƔF�߂邱�Ƃ͓���ł��Ȃ����̂ł���B

�R ���_�R(�c�Ə�̗��v�̐N�Q)�ɂ���

(1) �c�Ə�̗��v�̐N�Q

�@�O�L�Q(2)�C�̂Ƃ���A�������̃C���^�[�l�b�g��̃T�C�g�ŋɂ߂đ����̖{���z���o���v���O�������A�b�v���[�h����Ă���A����ł��e�ՂɃ_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��A�퍐���u�̑啔�����A�����đ啔���̏ꍇ�ɁA�{���z���o���v���O�������g�p���邽�߂ɗp�����Ă�����̂ł��邩��A�퍐���u�ɂ��A������́A�c�r�J�[�h�̐����̔��Ǝ҂Ƃ��āA�{���̔��ł����͂��̂c�r�J�[�h���̔��ł��Ȃ��Ȃ�A�����ɉc�Ə�̗��v��N�Q����Ă�����̂ƔF�߂���B�����C�V���́A�c�r�{�̂̐����̔��Ǝ҂Ƃ��Ă��A�����d�g�݂̋Z�p�I������i���W�����Ă��̑���u���邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����A�����ɉc�Ə�̗��v��N�Q����Ă�����̂ƔF�߂���B

(2) ���~�߂̕K�v��

�@�퍐��́A���݁A�퍐���u�̗A���A�̔��𒆎~���Ă��邪(�O��(2)�E)�A�{�i�ɂ����āA�퍐���u�̗A���A�̔������s�������h�~�@�Q���P���P�O���Ɉᔽ���邱�Ƃ𑈂��Ă���A�{�i�̒�N�ɂ��A�ꎞ�I�ɂ��̗A���A�̔����~���Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ́A�����ҊԂɑ������Ȃ�����A������́A�c�Ə�̗��v��N�Q����҂ł��邱�Ƃ����炩�Ȕ퍐��ɑ��A�퍐���u�̗A���A�̔����̒�~�����߂邱�Ƃ��ł���B

(3) �p���̕K�v��

�@�����āA�퍐���u�̗A���A�̔����̐N�Q�s�ׂ̒�~�ɕK�v�ȑ[�u�Ƃ��āA�N�Q�g�������ł���퍐�炪��������퍐���u�̔p�����F�߂���ׂ��ł���B

�u���C�M���L�^�p���������v����

�����Ǝ҂̎���擙�̑�O�҂ɑ���x���̈�@���ɂ��ā�

| �����ԍ� | �@����12�N(��)��11657�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q������������ |

| �ٔ��N���� | �@����13�N09��20�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

��P�@�����̐���

�P�@�퍐�́A�����ɑ��A���U�T�O���~�y�т���ɑ��镽���P�Q�N�V���P�R���i�i�B�̓��̗����j����x���ς݂܂ŔN�T���̊����ɂ��������x�����B

�Q�@�퍐�́A�����ɑ��A�S���ɂ����Ĕ��s�������{�o�ϐV���ɁA�c�Q�i�A���X�Z���`���[�g���ȏ�̑傫���ŁA�ʎ��u�ӍߍL���v�L�ڂ̍L�����f�ڂ���B

��Q�@���Ă̊T�v

�@�����́A���C�M���L�^�p���������̐����E�̔��������ƖړI�Ƃ��銔����Ђł���A�퍐�́A�h�C�c�ɖ{����u�����E�L���̉��w��Ƃł���B�{���́A�퍐���A�����U�N�R���P�V���t�����Ȃ������āA�����̌ڋq�ł���i�O�\�j�[������ЂɁA�����̐����E�̔����鎥�C�M���L�^�p���������i�ȉ��u�������i�v�Ƃ����B�j�͔퍐�̗L������{����P�V�R�R�V�W�V�������i�ȉ��u�퍐�����v�Ƃ����B�j��N�Q����ƍl����|���m�������Ƃ́A�����W�ɂ��鑼�l�̉c�Ə�̐M�p���Q���鋕�U�̎��������m���͗��z����s�ׁi�s�������h�~�@�Q���P���P�R���j�ɓ�����Ǝ咣���āA�������A�퍐�ɑ��A���@�S���Ɋ�Â����Q���������߂�ƂƂ��ɁA���@�V���Ɋ�Â��ӍߍL���̌f�ڂ����߂Ă��鎖�Ăł���B

�P�@�O��ƂȂ鎖���W�i�����ɏ؋����f���������̂ق��́A�����ҊԂɑ������Ȃ��B�j

�@�@(1) �����́A�ƂƂ��Ď��C�M���L�^�p�����������E�̔����銔����Ђł���A�����A�퍐�́A�h�C�c�̖{�Ђ�u�����E�L���̉��w��Ђł���A���E�e���ɂ����Ď��C�M���L�^�p�����Ɋւ�������o������Ă���B���������āA�����y�є퍐�́A�s�������h�~�@�Q���P���P�R���ɂ����u�����W�v�ɂ���B

�@�@�@�@�Ȃ��A�i�O�\�j�[������Ёi�ȉ��u�\�j�[�v�Ƃ����B�j�́A�������������鎥�C�M���L�^�p�����������w��������A��������p���ăr�f�I�e�[�v�����A�����̔����Ă���B

�@�@(2)�@�����T�N�T���Q�U������A�����́A�퍐����A�������i���퍐�����y�т���ɑΉ�����č������A���B�������̊O��������N�Q���Ă���ƍl����̂ŁA���̓_�ɂ��Ẳ����߂�|�̓����t���p�����ȁi�b�Q�j��������B

�@�@�@�@�ߓ����k�ٌ�m�i�{���i�ׂɂ����錴���㗝�l�ł�����B�j�́A�����A�����̑㗝�l�Ƃ��āA���N�V���W���t���p�����ȁi�b�R�j�ɂ����āA�����Ƃ��ẮA�O�L�����N�Q�̍��������o���Ȃ��|�y�є퍐���������i�͂��Ă���̂ł���Ε��͌��ʓ��̏�����ė~�����|�̕ԓ��������i�{���Ɋւ��鎖���W�ɂ����ẮA�ߓ��ٌ�m�́A���ׂČ����̑㗝�l�Ƃ��čs�����Ă��邪�A�ȉ��A�㗝�l����|�̋L�ڂ��ȗ����āA�P�Ɂu�ߓ��ٌ�m�v�Ƃ����B�j�B

�@�@(3)�@���N�W������P�Q�����{�ɂ����āA�퍐�Ƌߓ��ٌ�m�̊ԂłS��ɂ킽��p�����Ȃ̂���肪�������i�b�S�`�P�P�j�B

�@���̂Ȃ��ŁA�퍐�́A���N�W���Q���t�����ȁi�b�S�j�ɂ����āA�u����ЊԂ̓K�ȉ������@�������邽�߁A��X�́A�܂����a�Ђɂ̂ݐڐG���A�e�[�v�����Ǝ҂ɂ͐ڐG���Ȃ����ƂƂ��܂����B�v�Əq�ׂ���A�O�L�����N�Q�̍����Ƃ��āA�\�j�[�y�ѕč��X���[�G���Ђɂ���Đ�������A�č��y�щ��B�ɂ����čw�����ꂽ���C�e�[�v�ɗp�����Ă��錴�����i���B�e�����Ƃ̓d�q�������ʐ^�𑗕t����Ȃǂ����i�b�U�A�W�A�P�O�j�B

�@����ɑ��A�ߓ��ٌ�m�́A���Y�ʐ^���������i��ΏۂɎB�e�������̂ł��邩�^��ł��邵�A���Y�ʐ^�ɂ����Ă���N�Q�̍����ƂȂ��E��������Ă���|��ԓ�����Ȃǂ��i�b�V�A�X�A�P�P�j�A���҂̌����͕��s�������ǂ����B

�@�@(4)�@�퍐�́A���N�P�Q���Q�P���t���p�����ȁi�b�P�Q�j�ɂ����āA�����ɂ͘b�������ɂ���������ӎv���Ȃ��ƔF�߂�̂ŁA�č��ɂ����錴���̌ڋq�ɒ��ڐڐG������Ȃ��|��ʒm�����B

�@�@�@�@����ɑ��A�ߓ��ٌ�m�́A���݂̏��̌����ɂ���ē�������N�Q�̎��������炩�ɂȂ�ƍl����̂ŁA�b�������̏�����������|���Ă��i�b�P�R�j�A����ɁA�������i�̓d�q�������ʐ^�͊J�����邪�A��Ɣ閧�̕ی�̂��߁A�퍐�����߂錴�����i�̃T���v���̊J���ɂ͉������Ȃ��|�������i�b�P�T�j�B

�@�@(5)�@�퍐�́A�����U�N�R���ɁA�\�j�[�L�^���f�B�A���Ɩ{�����ޕ����b���Ăɓ����P�V���t���Ŕ퍐��Г����������O�P���̖��`�̉p�����ȁi�b�P�̂P�A�Q�j�𑗕t�����B�����Ȃ̓��e�i���{���j�́A�ʎ��u�\�j�[���ď��ȁv�L�ڂ̂Ƃ���ł��邪�A���̊T�v�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���i�ȉ��A������u�{�����ȁv�Ƃ����B�j�B

�u�W�L�̓��Ђ̓��{�̓����Ƃ��̊O���Ή���������m�F�������B���ƂȂ��Ă���������̓����ԍ��y�ё������Ԗ������̃��X�g�ƁA���{��P�V�R�R�V�W�V�������A���B��P�T�S�W�T�������y�ѕč���S�Q�X�O�V�X�X�������̎ʂ���Y�t���܂��̂ŁA�䗗�������B���Ђ́A��L�̓����̌����͈͂ɑ�����痿���ܗL����e�[�v���M�Ђɂ�萻���E�̔�����Ă��邱�Ƃ����m���Ă���܂��B���̂悤�ȃe�[�v�̗�Ƃ��āA�č��œ���\�ȃ\�j�[�E���^���l�o�r�f�I�W�o�U������܂��B���Ђ́A���Y�e�[�v�̔̔����A���ƂȂ��Ă��铖�Ђ̓�������N�Q����Ƃ̌�����L���Ă���܂��B���Y�e�[�v�Ɋ܂܂��痿���M�Ђ����a�z�Ɗ�����Ђ���w���������Ƃ������m��I�ȏ؋����A���Ђ��ۗL���Ă��邱�ƂɁA�䗯�Ӊ������B�܂��A���Ђ͊��ɓ��a�z�ƂƘA�����Ƃ�A�F�D�I�ȉ����̂��߂ɐ������̎��݂��s�������Ƃ������Ă��m�点���܂��B�d�d�d���̂悤�ȏꍇ�̓��Ђ̒ʏ�̕��j�́A�܂����߂Ɋ痿�̐����҂ƘA�����Ƃ邱�Ƃł��B�{���ł́A���̂悤�ȕ��@�ɂ��������邱�Ƃ��s�\�Ȃ悤�ł��̂ŁA���ЂƂ��ẮA�e�[�v�����҂ł���M�ЂƘA�����Ƃ��葼�ɕ��@������܂���B���}�A�M�Ђ̌������������������A���҂����Ă��܂��B�v

�@�@(6)�@�퍐�́A���̌�A�X�ɁA���N�S���P�P���t���y�ѓ����Q�U���t���Ń\�j�[�L�^���f�B�A���Ɩ{�����ޕ����b���ĂɁA�{�����ȂɊ֘A������e�̉p�����Ȃ𑗕t�����B�����̏��Ȃɑ��A�\�j�[�́A�����U�N�S���ɁA�퍐��Г����������O�P�����ĂɁA�����Q�V���t���Ń\�j�[�_��E���C�Z���X���A�V�X�^���g�[�l�����}�l�W���[�A�����`�̉p�����ȁi���Q�j�𑗕t���A�ޗ������Ǝ҂Ɠ��Y���Ăɂ��ċ��c���ł��邩��A���Ԃ̗P�\���ق����|���q�ׂ��B�\�j�[�́A���N�T���ɁA�퍐��Ђ̑O�f���O�P�����ĂɁA�����P�P���t���őO�f�����`�̉p�����ȁi���R�j�𑗕t�������A���̓��e�́A�ߓ��ٌ�m����{�����Ă̔w�i�y�ь����̗��ꓙ�̐����������A����ɂ��\�j�[�́A�퍐�����͗L���łȂ��A�������i���퍐������N�Q���Ă͂��Ȃ��ƐM���Ă��邱�ƁA�y�сA�����̗���ɂ͏\���ȗ��R������Ǝv���A�\�j�[�Ƃ��ẮA�퍐�ƌ����Ƃ̊ԂŖ{�����Ă��v�����F�D�I�ɉ�������邱�Ƃ����҂��Ă��邱�Ƃ��A�q�ׂ���̂ł������B

�@����ɑ��āA�퍐��Ђ̑O�f���O�P���́A�\�j�[�̑O�f�����ĂɁA���N�U���R���t���p�����ȁi���T�j�𑗕t�������A�����Ȃɂ́A�u�M�a�̉�ǂނƁA�����Ƃ��ẮA�\�j�[�����ׂĂ̐ӔC�a�Ɉڂ����Ƃ��Ă���悤�Ȉ�ۂ��܂��B�������Ȃ���A�M�a�́A�����N�Q�ɂ��Ă̓\�j�[���g���ӔC�����Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�v�u�����́A����A�o�C�G���ЂƗF�D�I�ȊW�ɂ��鍑�ۓI��ƂƂ��Ēm����\�j�[�ƐՂ��邱�ƂɌ��߂܂����B�����Ƃ��ẮA�\�j�[���o�C�G���ЂƗ����������Ȍ����s���p�ӂ�����ƐM���Ă��܂��B�����\�j�[�ɂ����āA���Ȃ̎g�p���Ă���痿�������N�Q�����Ă��Ȃ��ƐM����̂ł���A�{�����Ă��ߓ��ٌ�m�ɔC������ɂ���̂ł͂Ȃ��A���̂悤�ɐM���闝�R���o�C�G���Ђɒ��ڐ������ׂ��ł��B�v�Ƃ����L�q������B

�@�퍐����̏�L���ȁi���T�j�ɑ��āA�\�j�[�̑O�f���́A�퍐��Ђ̑O�f���O�P�����ĂɁA�����P�T���t���p�����ȁi���U�j�𑗕t�������A�����Ȃ̓��e�́A�{�����Ăɂ��퍐���ߓ��ٌ�m�ƈ������������邱�Ƃ��Ă��A���̐i�W�̂��߂Ƀ\�j�[�Ƃ��Ăł��邱�Ƃ�����ΘA�����Ăق����|���q�ׂ���̂ł������B

�@�\�j�[����̂��̏��ȁi���U�j�ɑ��āA�퍐��Ђ̑O�f���O�P���́A�\�j�[�̑O�f�����ĂɁA�����P�V���t���p�����ȁi���V�j���t�@�N�V�~���ɂ�著�M�����B�����Ȃɂ́A�u��������̂P�X�X�S�N�U���R���t�����Ȃɂ����ċ��������悤�ɁA�\�j�[�́A�{�������N�Q���Ăɂ��\�j�[���g���ӔC�����Ƃ�F�����A�\�j�[���g�̗��v�̂��߂ɁA�F�D�I�Șa���ɂ�茻�݂̏�Ԃ��I��点�邷�ׂĂ̓w�͂����Ȃ���Ȃ�܂���B�����m�̂悤�ɁA�o�C�G���Ђ́A�M�Ђɂ��̔����ꂽ���ʂ̓����N�Q�i���悭�m���Ă���A�X�ɒx�����邱�ƂȂ��{���𑁋}�ɉ����������ƍl���Ă��܂��B���������āA�����́A�x���Ƃ�1994�N�V���P���܂łɓK�Șa���Ă𑗕t���ĉ�����悤�ɂ��肢�������܂��B�v�Ƃ����L�q������B

�@�퍐����̏�L���ȁi���V�j�ɑ��āA�\�j�[�̑O�f���́A�퍐��Ђ̑O�f���O�P�����ĂɁA�����Q�R���t���p�����ȁi���W�j�𑗕t�������A�����Ȃɂ́A�u�\�j�[�́A�ł��Ó��ȕ��@�ŁA���̌W�����̖��̍ŏI�I�ȉ����𑣐i���邽�߂Ƀo�C�G���Ћy�с^���͓��a�Ƌ��͂���p�ӂ�����܂��B�������Ȃ���A���ۂ̂Ƃ���A�\�j�[�́A���a�̍ޗ����g�p���铖�Ђ̐��i���{�������̗L���ȃN���[���ɂ���ăJ�o�[����邩�ǂ��������肷�闧��ɂ͂���܂���B�\�j�[�́A�c�O�Ȃ���A���a�̍ޗ����M�Ђ̓����N���[���ƑΔ䂵�ĕ��͂���Z�p�I�w�i��L���Ă��炸�A����䂦�M�Ђ̓����̎咣�̋Z�p�I���l�f����ɂ͋M�Ђ̓��a�Ƃ̋c�_�ɗ���ق�����܂���B�M�Ђɐ��������悤�ɁA���a�͊��ɋM�ЂƂ̐^���ȋZ�p�I�ȋc�_���n�߂����Ƃ̊�]��\�����Ă��܂��B����䂦�A�ŏ��ɖ{���̋Z�p�I�Ȍ��n���c�_����悤���a�y�ыM�Ђɋ��߂邱�Ƃ��\�j�[�ɂƂ��Č����ȗv���ł���ƐM���Ă��܂������A�����M���Ă��܂��B���Ђ́A���a�ƃo�C�G���ЂƂ̊Ԃ̋c�_�ɉ����Ȃ����Ɩ��͂��̒i�K�ŋM�ЂƂ̋c�_���J�n���Ȃ����Ƃɂ�铖�Ў��g�̊댯���\���ɔF�����Ă��܂��B�������Ȃ���A�J��Ԃ��܂����A���Ђ́A���i�����N�Q�j�̑��݂�m���āA�{���ɂ����čX�ɍs�����Ƃ�Ȃ���Ȃ�܂���B��L�̂��Ƃ܂���ƁA���Ђ́A�V���P���܂łɘa���̒�Ă�����Ƃ����M�Ђ̗v�����A���Ɏc�O�Ȃ���A�f��Ȃ���Ȃ�܂���B�v�Ƃ̋L�ڂ�����B

�@�\�j�[����̏�L���ȁi���W�j�ɑ��āA�퍐��Ђ̑O�f���O�P���́A�\�j�[�̑O�f�����ĂɁA�����Q�X���t���p�����ȁi���X�j���t�@�N�V�~���ɂ�著�M�����B�����Ȃɂ́A�u�M�Ђ́A�M�Ђ����a�̍ޗ��𗘗p���Ă���\�j�[���i���o�C�G���Ђ̓����̗L���ȃN���[���ɂ��J�o�[����邩�ǂ��������肷�闧��ɂȂ��Ǝ咣���Ă��܂��B�������Ȃ���A�M�Ђ���ɕ����邱�ƂɂȂ�ł��傤���A�����N�Q���Ă���痿���g�p���Ă��铖�Y�e�[�v���i���\�j�[���������A�̔����銈�����܂����炩�Ƀo�C�G���Ђ̓����̐N�Q���\�����܂��B���������āA�����\�j�[���Ó��ȉ����ɒB����悤�ɋ��͂��邱�Ƃ�^�Ɋ�]����̂ł���A���Ђ́A�M�Ђɑ��A�\�j�[���g�p���Ă����y�с^���͎g�p���Ă��铯�a�̊痿���J�����A�Ȃ����̊痿�̎g�p���o�C�G���Ђ̓�����N�Q���Ă��Ȃ��ƍl����̂�����������悤�ɗv�����܂��B�v�u�o�C�G���Ђ́A�\�j�[�ɑ��A���a�Ɉˑ����Ȃ��ŁA���Ȃ̐ӔC�ɂ����čs�������悤�ɖ]�݂܂��B���Ђ́A�o�C�G���ЂƂ̗����Ȍ��̂��߂̂��̖��ɂ�����\�j�[�̐ϋɓI�ȑԓx���A�\�j�[�ƃo�C�G���Ђ̑o���ɂƂ��ėL�v�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���ƐM���Ă��܂��B�v�Ƃ̋L�ڂ�����B

�@�퍐����̂��̏��ȁi���X�j�ɑ��āA�\�j�[�̑O�f���́A�퍐��Ђ̑O�f���O�P�����ĂɁA���N�V���P���t���p�����ȁi���P�O�j�𑗕t���A�\�j�[���g�p���Ă���痿�a����o�C�G���ЂɎ����p�ӂ�����̂ŁA���a�Ƌc�_���Ăق����|��`�����B

�@�@(7)�@���̌�A�퍐�́A�����V�N�i�P�X�X�T�N�j�P���X���A�\�j�[�̌n���Ђł���č��@�l�\�j�[�E�G���N�g���j�N�X�E�C���N�ЁiSONY Electronics Inc. �j��ɁA�퍐�̗L����č���S�Q�X�O�V�X�X�������Ɋ�Â��N�Q�i�ׂ�č��f���E�F�A�B�n��ٔ����ɒ�N�����B

�@�@�@�@�퍐�́A����ɁA�����X�N�i�P�X�X�V�N�j�V���W���A�\�j�[�y�ь�����Ƃ��āA���l�̓����N�Q�i�ׂٔ����ɒ�N���A�����̎����͕�������āA���݂��Ȃ����ٔ����ɂ����ĐR������Ă���i�b�`�X�T-�W�^�X�V-�S�O�P-�i�i�e�j�B

�@�@(8)�@����A�����́A�����V�N�Q���P�U���A�퍐��ɁA�퍐�����Ɋ�Â����~���������̕s���݊m�F�����߂�i���𓌋��n���ٔ����ɒ�N�����i���������W�N(��)��Q�W�O�R�������j�B�����P�Q�N�P���Q�T���A���ٔ����́A�\�j�[�E���^���l�o�r�f�I�W�o�U���Ɏg�p����Ă��鎥�C�M���L�^�p���������̐����E�̔��ɂ��A�퍐�����Ɋ�Â����~�������A���Q�����������y�ѕs�������ԊҐ�������L���Ȃ����Ƃ��m�F����|�̔����i�b�Q�O�j�������n�����B�������ɑ��ẮA�퍐���T�i�������A���̌�A���N�P�P���Q�P���A�퍐�̍T�i�扺�ɂ��A�O�L��R�������m�肵���B

�@�@�@�@�܂��A�����́A�퍐�����ɂ������R���𐿋��������A���������u�R�������͐��藧���Ȃ��v�|�̐R�����������Ƃ���i�����W�N�R����Q�O�P�P�������j�A���������ٔ����ɂ��̐R���̎���i�ׂ��N���Ă����Ƃ���i�������ٕ����X�N�i�s�P�j��R�Q�O�������j�A���ٔ����́A�����P�Q�N�V���S���A�������̑O�L�R�����������|�̔����i�b�Q�P�j�������n���A�������́A�㍐�y�я㍐���Ԃ̌o�߂ɂ��A���N�W���P�V���Ɋm�肵���B

�Q�@���_�y�ѓ����҂̎咣

�@�@�@�{���ɂ����鑈�_�́A�퍐���\�j�[�ɑ��Ė{�����Ȃ𑗕t�����s�ׂ��A�s�������h�~�@�Q���P���P�R������̋��U�����̍��m�s�ז��͗��z�s�ׂɊY�����邩�ǂ����A�Ƃ����_�ł���B

�@�@�@�����́A�퍐���A�����̌ڋq�ł���\�j�[�ɑ��A���ʓI�ɔ퍐������N�Q����Ƃ͔F�߂��Ȃ������������i����������N�Q����|���U�̍��m�����āA�����ɑ���Ȍo�ϓI�E�Љ�I�Ō���^�����̂ł��邩��A���̂悤�ȍs�ׂ��O�L�s�������s�ׂɓ�����͖̂��炩�ł���|�咣����B

�@�@�@����ɑ��A�퍐�́A�{�����Ȃ́A�������҂̐����Ȍ����s�g�̈�ł���Ƃ��A���������A�\�j�[�́A�č��ł̑i�ׂ̌o�߂������Ƃ���A�����ȑ�O�҂ł͂Ȃ��A�N�Q�i�ׂ̓����҂ɂȂ蓾�闧��ɂ���̂�����A���̂悤�ȃ\�j�[�ɑ��ē������N�Q���x������s�ׂ́A���̌�̎i�@���f�̌��ʂ��܂��ܓ������N�Q���F�߂��Ȃ������Ƃ��Ă��A���ꂪ��@�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��A�����I�ɍl���Ă��A���Ƃ͂Ƃ����Ό����̑Ή��ɖ�肪�������̂�����A�����Ƃ̌��ɐi�W�������Ȃ������ȏ�A�퍐���������i��p���ăr�f�I�e�[�v���E�̔�����\�j�[�ɒ��ڐڐG�����̂͂�ނȂ��s�ׂł���ƁA�咣����B

��R�@���ٔ����̔��f

�@�P�@�s�������h�~�@�Q���P���P�R���́A�����W�ɂ��鑼�l�̉c�Ə�̐M�p���Q���鋕�U�̎��������m���A���͗��z����s�ׂ�s�������s�ׂ̈�ތ^�Ƃ��ċK�肷��B����́A�c�Ǝ҂ɂƂ��ďd�v�Ȏ��Y�ł���c�Ə�̐M�p�����U�̎����������ĊQ���邱�Ƃɂ�苣�Ǝ҂�s���ȗ���ɒu�����Ƃ�ʂ��āA���狣����L���Ȓn�ʂɗ��Ƃ��Ƃ���s�ׂ́A�s�����ȋ����s�ׂ̓T�^�Ƃ����ׂ��ł��邱�Ƃ���A�����s�������s�ׂƒ�߂ċ֎~�������̂ł���i�����T�N�@����S�V���ɂ������O�̕s�������h�~�@�i���a�X�N�@����P�S���j�ɂ����Ă��A�P���P���U���ɓ��l�̋K�肪�u����Ă����B�j�B

�@��L���@��|�ɂ��݂�A���Ǝ҂ɓ��������̒m�I���Y����N�Q����s�ׂ�����Ƃ��āA���Ǝ҂̎���擙�̑�O�҂ɑ��Čx�����A���邢�͋��Ǝ҂ɂ��N�Q�̎|���L����`����s�ׂ́A���̌�ɁA���������͍ٔ����̔��f�ɂ�蓖�Y���������������ł��邩�A���邢�͋��Ǝ҂̍s�ׂ����Y����������N�Q���Ȃ����Ƃ��m�肵���ꍇ�ɂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P�R������̕s�������s�ׂɊY������Ƃ����ׂ��ł���B

�@�������Ȃ���A�����A���������̒m�I���Y�����s�g����s�ׂ́A�����s�ׂƂ��ċ��������̂ł���Ƃ���A�����@�́A���̔����ɂ��āA���̕��Y����s�ׂ݂̂Ȃ炸�A���̕����g�p���A���邢�͏��n����s�ד������A�����̎��{�Ƃ��Ă��邩��i�����@�Q���R���P���j�A�������҂́A���̋��Ǝ҂����Y��������N�Q���鐻�i�����A��������n���Ă���ꍇ�ɂ����āA���̏���l���ƂƂ��ē��Y���i���g�p���A���邢�͍ď��n���Ă���Ƃ��ɂ́A�������҂́A���Ǝ҂�����n�l�݂̂Ȃ炸�A����l�ɑ��Ă��A���̍s�ׂ���������N�Q����Ƃ��Ă��̐ӔC��₤���Ƃ��\�ł���B�����ŁA���Ǝ҂��������N�Q���^�킹�鐻�i�i�ȉ��u�N�Q��^���i�v�Ƃ����B�j���̔����Ă���ꍇ�ɂ����āA�������҂����Ǝ҂̎����ɑ��āA���Ǝ҂��������̔����铖�Y���i�����Ȃ̓�������N�Q����|�����m����s�ׂ��A���U�̎����̍��m�Ƃ��ĕs�������s�ׂɊY�����邱�Ƃ����邩�ǂ������A���ƂȂ�B

�@���̂悤�ȏꍇ�ɂ����āA�������҂����Ǝ҂̎����ɑ��čs���O�L���m�́A���Ǝ҂̎����ɑ��ē������Ɋ�Â�������^�ɍs�g���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�����s�g�̈�Ƃ��Čx���s�ׂ��s�����̂ł���A���Y���m�͒m�I���Y���̍s�g�Ƃ��Đ����ȍs�ׂƂ����ׂ��ł��邪�A�O�`�I�Ɍ����s�g�̌`�����Ƃ��Ă��Ă��A���̎������ނ��닣�Ǝ҂̎����ɑ���M�p��ʑ����A���Y�����Ƃ̎���Ȃ����s��ł̋����ɂ����ėD�ʂɗ����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��ꂽ���̂ł���Ƃ��ɂ́A���Y���m�̓��e�����ʓI�ɋ��U�ł���A�s�������s�ׂƂ��ē������҂͐ӔC���ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���B�����āA���Y���m���A�^�Ɍ����s�g�̈�Ƃ��Ă��ꂽ���̂��A����Ƃ����Ǝ҂̉c�Ə�̐M�p��ʑ����s��ł̋����ɂ����ėD�ʂɗ����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��ꂽ���̂��́A���Y���m�������̌`���E���ʂ݂̂ɂ���Č����ׂ����̂ł͂Ȃ��A���Y���m�ɐ旧�o�܁A���m�������̔z�z�����E���ԁA�z�z��̐��E�͈́A���m�������̔z�z��ł�������̋Ǝ�E���Ɠ��e�A���ƋK�́A���Ǝ҂Ƃ̊W�E����ԗl�A���Y�N�Q��^���i�ւ̊֗^�̑ԗl�A�����N�Q���ׂւ̑Ή��\�́A���m�������̔z�z�ւ̓��Y�����̑Ή��A���̌�̓������ҋy�ѓ��Y�����̍s�����A���ʂ̎���𑍍����Ĕ��f����̂������ł���B

�Q�@�����{���ɂ��Ă݂�ƁA�{���ɂ����ẮA�@�@�퍐�́A�����A�����Ƃ̌����s�������A�����i�W���Ȃ����Ƃ���A�\�j�[�ɖ{�����Ȃ𑗕t�������̂ł��邱�ƁA�A�@�{�����ȓ��̃\�j�[���Ă̏��Ȃɂ����āA�퍐�́A�{�������y�ёΉ��O�������̓��e����������ŁA�\�j�[���g�̍s�ׂ��������N�Q�ɊY������̂ŁA���g�̍s�ׂɂ��Ă̑Ή��Ƃ��Ď���̔��f�ɂ����ɉ����Ăق����|���J��Ԃ��q�ׂĂ��邱�ƁA�B�@�\�j�[�͌������i��p���ăr�f�I�e�[�v�����琻���̔����Ă���̂ł����āA�P�ɐN�Q��^���i�̗��ʂɊւ�邩���͂�����g�p���邾���̎҂Ƃ͈قȂ邱�ƁA�C�@�\�j�[�́A���E�L���̑��Ƃł���A���x�̋Z�p�w��i���A�������N�Q�i�ׂɑΏ�����\�́E�o�����\���ɗL���邱�ƁA�D�@�\�j�[�́A�퍐���Ă̏��ȁi���W�j�ɂ����āA�����N�Q�̗L���ɂ��Ĕ퍐�ƒ��ڋc�_���Ȃ����Ƃɂ�鎩�g�̊댯���\���ɏ��m���Ă���Əq�ׂĂ��邱�ƁA�E�@���ɁA�퍐�́A�\�j�[�E�G���N�g���j�N�X�E�C���N�Ћy�у\�j�[��Ƃ��āA�č��ɂ����đi�ׂ��N���Ă��邱�ƁA�Ƃ�����������݂�����̂ł����āA�����̎���ɏƂ点�A�퍐���\�j�[�ɑ��Ė{�����Ȃ��n�߂Ƃ����A�̏��Ȃ𑗕t�����̂́A�^�Ƀ\�j�[�ɑ��Ė{���������̌������s�g���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�i�ג�N�ɐ旧���Ē��ڂ̌��������߂ɍs�������̂ƔF�߂�̂������ł���B

�@�����ł���A�퍐���\�j�[�ɖ{�����ȓ��𑗕t�����s�ׂ́A�����s�g�̈�Ƃ��Đ����s�ׂƕ]�����ׂ����̂ł����āA�P�Ɏs��ɂ����ėD�ʂȗ���ɗ����Ƃ�ړI�Ƃ��đ�O�҂ɑ��ċ��U�̒q���s�����s�ׂƓ������邱�Ƃ͂ł����A���ǂ̂Ƃ���A�s�������h�~�@�Q���P���P�R������̕s�������s�ׂɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�Ȃ��A�퍐���\�j�[�ɑ��t�����{�����Ȃ��n�߂Ƃ��鏑�Ȃɂ����ẮA�{�������݂̂Ȃ炸�A�č���S�Q�X�O�V�X�X���������̑Ή��O���������������āA�������i�������̌�����N�Q����|���L�ڂ���Ă������̂ł���Ƃ���A�{�������ɂ��ẮA�O�L�̂Ƃ���A�����Ɣ퍐�Ƃ̊ԂŁA�������i�ɂ��Ė{�������Ɋ�Â����~�������������݂��Ȃ����Ƃ��m�F���锻�����m�肵�Ă��邪�A�O�L�č��������ɂ��ẮA�����̗L�����⌴�����i���Z�p�I�͈͂ɑ����邩�ǂ����̎i�@���f�͎�����Ă��炸�A���ɕč������ɂ��Ă��̓_���č��ٔ����ɂ����ĐR������Ă���Ƃ���ł���B�퍐�ɂ��\�j�[�ɑ�������N�Q�̎w�E�́A�č��ɂ����Ĕ̔�����Ă����r�f�I�e�[�v�ɂ��Ă���Ă����̂ł��邩��A�\�j�[���Ă̏��Ȃɂ����ẮA�O�L�č������̐N�Q���d�v�Ȕ�d���߂Ă������̂Ƃ����ׂ��Ƃ���i���ɂ��̌�퍐�͕č������Ɋ�Â��ă\�j�[�y�ъ֘A��Ђɑ���������N�Q�i�ׂ��N���Ă���B�j�A���Y�č������̐N�Q�̓_�ɂ��Ă̖{�����Ȃ̋L�ڂ́A�����_�ɂ����ẮA���܂���������U�̎����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA���̓_������A�{�����Ȃ̑��t�������āA�����ɕs�������h�~�@�Q���P���P�R������̕s�������s�ׂɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�u���[�Y�`�̃`���R���[�g�َq�v����

���s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�̕s�������s�ׂɊY����

| �����ԍ� | �@����3�N(��)��8991�� |

|---|---|

| �ٔ��N���� | �@����7�N02��27�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

�@�������i�y�т����g�ݍ��킹���ԑ���̐��i���퍐�Ƒ�\�҂����ʂɂ���O��t���[�����A�[�g�ɂ����ăf�U�C���������̂ł����Ă��A�������i�y�щE���i�̐����̔����������ƕ]���ł��A�������i�̌`�Ԃ��O�L�O�F��̂悤�Ɍ����̏��i�\���Ƃ��Ď��m�̂��̂ɂȂ����ȏ�A�퍐���������i�ƌ`�Ԃ̗ގ����鏤�i������̏��i�Ƃ��Đ����A�̔����邱�Ƃ͕s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�̕s�������s�ׂɊY��������̂ł���B

�����ژ^��

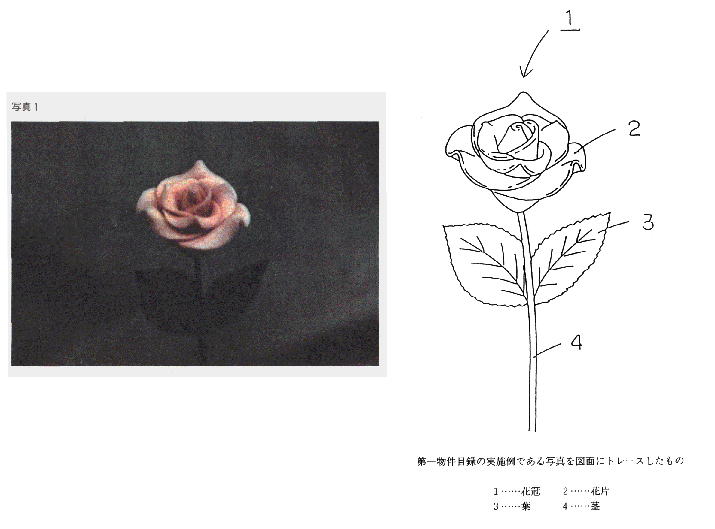

�������i�́A

�@�@�@�`���R���[�g�ޗ�����Ȃ�s���N�F�A�ԐF�A���F�A���F�A�����F�A�I�����W�F���̓`���R���[�g�F����I�ꂽ����F�ɂ��傫���̈قȂ�܁`�����̉ԕЂ�p���A���S�̊������ݕ���莟��ɕ��ˏ�ɂȂ�悤�݂��̊��t������Ƌ��ɁA��Ƃ͔��Α��̉ԕЂ̐�[����O�L�������ݕ����O���ɂȂ�ɂ��������Ĕ����傫�����邱�ƂŊe�ԕЂ��J���Č`�������Ԋ��ƁA

�@�A�@���ԍޗ��Ƃ��Ă̐j���ɕz���ޗ���t�������t�ƁA

�@�B�@���ԍޗ��ł��鍇�������̊ǖ��͐j����c�ނƂ��Ă���Ƀt���[���e�[�v�핢�����s�Ƃ���Ȃ�A

�@�E�@����v���Ƃ��A����ɉE�A�ƇB���t���[���e�[�v�ŕ����I�Ɍ������A�����S�̂����R�̃o���̉Ԃ̂悤�ɗ��̓I�E�ʎ��I�ɐ��`�E�ێ��������̂ł���B

�@�Y�t�ʐ^�P�͉E�������i�̎��{��ł���B

�@�����ژ^��

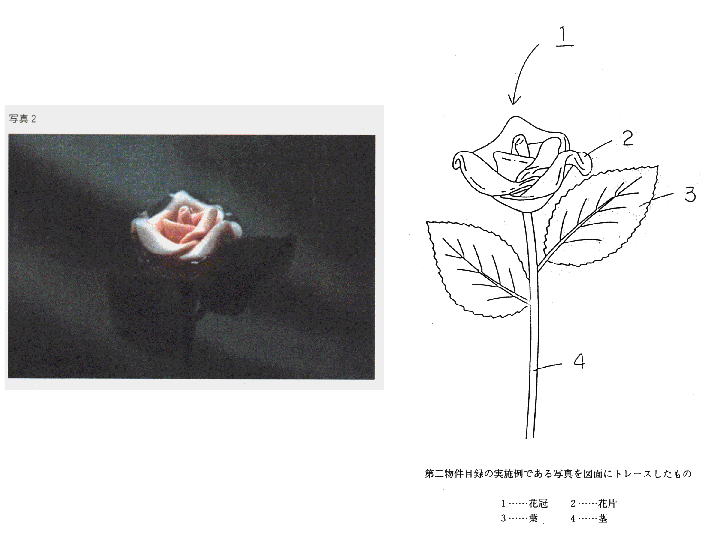

�@�퍐���i�́A

�@�@�@�`���R���[�g�ޗ�����Ȃ�s���N�F�A�ԐF���̓`���R���[�g�F����I�ꂽ����F�ɂ��傫���̈قȂ�܁`�����̉ԕЂ�p���A���S�̊������ݕ���莟��ɕ��ˏ�ɂȂ�悤�݂��̊��t������Ƌ��ɁA��Ƃ͔��Α��̉ԕЂ̐�[����O�L�������ݕ����O���ɂȂ�ɂ��������Ĕ����傫�����邱�ƂŊe�ԕЂ��J���Č`���������Ԋ��ƁA

�@�A�@���ԍޗ��Ƃ��Ă̐j���ɕz���ޗ���t�������t�ƁA

�@�B�@���ԍޗ��ł���j�����Ԑc�Ƃ����s����Ȃ�A

�@�E�@����v���Ƃ��A����ɉE�A�ƇB���t���[���e�[�v�ŕ����I�Ɍ������A�����S�̂����R�̃o���̉Ԃ̂悤�ɗ��̓I�B�ʎ��I�ɐ��`�E�ێ��������̂ł���B

�@�Y�t�ʐ^�Q�͉E�퍐���i�̎��{��ł���B

�u���[�r�b�N�E�L���[�u�v����

���s�������h�~�@��Q���P����1���́u���i���\���v�ɊY�������B���W���N�Q�B��

| �����ԍ� | �@����12�N(�l)��6042�� |

|---|---|

| ������ | �@���W���N�Q���~�������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����13�N12��19�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

(2)�@�������i�̌`�Ԃ̏��i���\�����ɂ���

�@�@�@�A�@�������i�̌`��

�@�@�@�@�@��L(1)�A�̎����ɂ��A�������i�́A�S�̌`���Z�ʑ̂ł���A���̊e�ʂ��X�̃u���b�N�ɋ敪����A�e�ʂ��Ƃɑ��̖ʂƋ�ʉ\�ȊO�ς�悵�Ă���Ƃ����`�ԁi�ȉ��u�{�����i�`�ԁv�Ƃ����B�j����{�I�\���ԗl�Ƃ��A��̓I�\���ԗl�Ƃ��āA���Y�Z�ʑ̂̊e�ʂɂ́A���F�ɉ����ꂽ�ԁA�A���A���A�y�ў�̔z�F������Ă���`�ԁA���Z�ʑ̂̑傫������Ӗ�T�D�U�p�ł���Ƃ����`�Ԃ��������̂ƔF�߂���B�Ȃ��A��R�����́A���̂ق��ɁA�V�[���̓\��ꂽ�`�Ԃɂ��Ă��咣���邪�A�ʐF�̎�i�Ƃ��ăV�[����\�邩�A���ڍޗ��ʂɓh�������{�����Ƃ������_�́A�O�Ϗ�̍��قƂ��ĔF�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A�ʐF������Ă���Ƃ����v�f�Ƃ͕ʂɁA�V�[�����\���Ă���Ƃ����_�����i���\���̗v�f�Ƃ��čl�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@�����ŁA�������i�̏�L�`�Ԃ��A�s�������h�~�@�Q���P���P���ɂ����u���i���\���v�ɊY�����邩�ɂ��āA�ȉ����f����B

�@�@�@�C�@�������i�̌`�Ԃ̏o���\���@�\�ɂ���

�@�@�@�@�@���i���\���Ƃ́u�l�̋Ɩ��ɌW��E�E�E���i���͉c�Ƃ�\��������́v�i�s�������h�~�@�Q���P���P�����ʏ����j�ł��邩��A����\�������i���\���ɊY�����邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A�o���\���@�\��L������̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ���A��L(1)�̔F�莖���ɂ��A�������i�̌`�Ԃɂ��ẮA���l�̌`�Ԃ̏��i���Ȃ����Ŕ������ꂽ�V�K�Ȃ��̂ł�������A�ꎞ�I�ɗގ��i���o��������Ƃ�������̂́A�s��ɂ͒蒅�����A���̓��폤�i���Ȃ������̂ł��邩��A���̌`�Ԃ́A���قȂ����Ɠ��Ȃ��̂ł����āA��R�����ɂ��Ɛ�I�Ɏg�p�����ƂƂ��ɁA���͂ɐ�`�L�����ꂽ���ʁA�x���Ƃ����a�T�U�N�R������܂łɂ́A��L�A�̔F��ɌW�錴�����i�̌`�Ԃ́A���v�҂̊ԂɁA��R�����̔̔��ɌW�邱�Ƃ�\��������̂Ƃ��čL���F�������Ɏ������ƔF�߂�̂������ł���B

�@�@�@�E�@���i�̋@�\�y�ь��p�ɗR������`�Ԃɂ���

�@�@�@�@�@��R�퍐��́A�������i�̌`�Ԓ��̖{�����i�`�Ԃ́A��]�����̑g�����ߋ�̕K�{�̋Z�p�I�@�\�ɗR��������̂ł��邩�珤�i���\������L���Ȃ��|�咣����̂ŁA���̓_�ɂ��Č�������B

�@�@�@�@�@�s�������h�~�@�Q���P���P���́A���m�ȏ��i���\���̎��o���\���@�\��ی삷�邽�߁A�����I�ɋ������镡���̏��i�̎��R�ȋ����W�̑��݂�O��ɁA���i�̏o���ɂ��č�����������o���\���̎g�p�����ւ�����̂Ɖ������B

��������ƁA����̏��i�ɋ��ʂ��Ă��̓��L�̋@�\�y�ь��p�����邽�߂ɕs��I�ɍ̗p������Ȃ����i�`�Ԃɂ܂ŏ��i���\���Ƃ��Ă̕ی��^�����ꍇ�A���������i���\���̗�Ƃ��Čf����u�l�̋Ɩ��ɌW�鎁���A�����A���W�A�W�́A���i�̗e��Ⴕ���͕�v�̂悤�ɁA���i���̂��̂Ƃ͕ʂ̔}�̂ɏo�����ʋ@�\���ς˂�ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�������ړI�Ƃ���o���\���@�\�̕ی���āA���ʂ̋@�\�y�ь��p��t���铯��̏��i�̎s��ւ̎Q����j�Q���邱�ƂƂȂ��Ă��܂����A���̂悤�Ȏ��Ԃ́A�����I�ɋ������镡���̏��i�̎��R�ȋ����̉��ɂ�����o���̍����̖h�~��}�铯���̎�|�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B���������āA����̏��i�ɋ��ʂ��Ă��̓��L�̋@�\�y�ь��p�����邽�߂ɕs��I�ɍ̗p������Ȃ��`�Ԃ́A�����ɂ����u���i���\���v�ɊY�����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�����āA���̂��Ƃ́A�����R���ɂ����āA�u���l�̏��i�Ɠ���̏��i���ʏ�L����`�ԁv�݂̂Ȃ炸�A�u����̏��i���Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���Y���l�̏��i�Ƃ��̋@�\�y�ь��p�����ꖔ�͗ގ��̏��i���ʏ�L����`�ԁv�ɂ��Ă��A������̕ی�̑Ώۂ��珜�O���Ă����|�Ƃ�����������̂ł���B

�@�@�@�@�@�Ȃ��A��R�����́A�H�Ə��L���@�ƕs�������h�~�@�Ƃ́A���̖ړI�A�ی�̑Ώۋy�ѕی�̗v���Ƃ����Ⴗ��Ƃ��āA�H�Ə��L���@�Ƃ̒����̊ϓ_�����L�Ɠ��|�̔��f��������������ᔻ���邪�A�H�Ə��L���@�Ƃ̒����̗v�ۂ�����͏�L�̔��f�����E������̂ł͂Ȃ��B

�@�@�@�G�@�{�����i�`�Ԃ��̗p���邱�Ƃ̕s�𐫂ɂ���

�@�@�@�@�@�����ŁA�{�����i�`�Ԃ��A����̏��i�ɋ��ʂ��Ă��̓��L�̋@�\�y�ь��p�����邽�߂ɕs��I�ɍ̗p������Ȃ��`�ԂƂ����邩�ǂ����ɂ��Ĕ��f����B

�@�@�@�@�@�������i���A���̓I�ɑg�ݍ��킳�ꂽ�u���b�N�̂�C�ӂ̕����ɉ�]�����A�e�ʂ��\������u���b�N�̐F�����낦�ėV�ԃp�Y���ߋ�ł��邱�Ƃ͑O���̂Ƃ���ł���B��������ƁA����Ɠ���̃p�Y���ߋ�ɋ��ʂ���@�\�y�ь��p�ɗR�����āA�C�ӂ̕����Ƀu���b�N�̂���]�������Ƃ��ɁA�z�F�͕ς���Ă��S�̌`��͕ω����Ȃ��\���̂Ƃ���K�v������Ɖ�������A�p�Y���ߋ�Ƃ��ēK�ȓ�Փx���ێ���������x�̑g�����Ƃ��邱�Ƃ��A�����̏��i���̏�ł͕K�{�̂��ƂƉ�����邩��A���̂悤�Ȑ���v�f��������l���Ă��A�s��I�ɁA�{�����i�`�ԈȊO�̑I�����́A�ɂ߂Č���ꂽ���̂ƂȂ炴��Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�A��L�̂悤�Ȑ���̒��ŁA�{�����i�`�Ԃ�����đ��̏��i�`�Ԃ��̗p�����Ƃ��Ă��A�u���b�N�̂̌`��A���A���̑g�������ɂ���āA��̓I�ȉ�@�A��Փx�A��舵���Ղ����͂��̂��ƈقȂ邱�ƂƂȂ�A�p�Y���ߋ�Ƃ��Ă̊y���ݕ����قȂ��Ă��܂����Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@�Ⴆ�A�S�̌`��𐳘Z�ʑ̂Ƃ��āA�S�s�A�S��A�S�i�ȏ�̃u���b�N�̂̑g�����ɂ����ꍇ�ɂ́A��ʂ̎��v�҂ɂƂ��Ă͓���ɂ�������̂ƂȂ��Ă��܂��i�b�P�T�`�P�V�̏��i���u���[�r�b�N���x���W�v�y�сu�v���t�F�b�T�[�L���[�u�v�ɂ����āA���ꂼ��u�����v�y�сu�ō���x�v�Ƃ���Ă���L�ڂ��Q�Ɓj�A�O�p���`��̃u���b�N�̂�g�ݍ��킹�đS�̌`��𐳎l�ʑ̂̂��̂ɂ����ꍇ�ɂ́A��]�����邱�Ƃ̉\�ȃu���b�N�̂̒P�ʂ����l�ƂȂ�A��ɂX�̃u���b�N�̒P�ʂʼn�]�����錴�����i�Ƃ͖��炩�ɈقȂ�v�f������邱�ƂɂȂ邵�i�b�V�T�̓��u�o�x�q�`�l�h�w�v�Q�Ɓj�A�S�̌`������`�̂��̂ɂ����ꍇ�ɂ́A�ʑS�̂��A���������̂ƂȂ邽�߁A��R�Ƌ��ꂽ�e�ʂ̐F���킹�Ƃ���������Ȃ��邱�ƂƂȂ�A���i���l���ێ����邽�߂ɂ́A�P�Ȃ�F���킹�Ƃ����ȊO�̗v�f��t��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����@�����i�b�V�R�̓��u���[�r�b�N���[���h�v�͒n���V��͂������̂ł���A�b�V�S�̓��u�{�[���p�Y���v�͍ʐF�̂��ꂽ�~��̍\�����t������Ă��邱�Ƃ��Q�Ɓj�B���̂ق��A���ɏ��i������Ă����]�����̑g�����ߋ�Ƃ��ẮA�@�S�̌`���Z�ʑ̂̂��̂��߂ɕ������ĉ�]�\�Ƃ������́i�b�V�T�A���i���u�X�L���[�u�v�j�A�A�e�ʂ����̓I�Ȑ��`�Ɍ����镡�G�ȗ��̌`��̂��́i�b�P�T�A���u�A���L�T���_�[�X�^�[�v�j�A�B�S�̌`�܊p���`��̂��̂���ɉ�]�\�Ƃ��āA�e�ʂɌ��������揜���������ƂȂ�悤�ɂ�����́i�b�P�W�A���u���̑̑��Z���m�v�j�A�C�L�e�B�l�`���c���ɕ������ĉ�]�\�Ƃ������́i�b�V�V�A���u�L�e�B�̃��[�r�b�N�L���[�u�v�j�A�D�W�J����ƈ꒼����ɂȂ�O�p���̘A�������u���b�N�̂�g�ݍ��킹�����́i�b�P�U�A���u�}�W�b�N�X�l�[�N�v�j�A�E�W�̗����̌`��̃u���b�N�̂�g�ݍ��킹�đ��l�ȗ��̌`����\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������́i�b�P�V�A���u�|�P�b�g�p�Y���v�j���̑��l�Ȍ`�Ԃ̂��̂����݂���B�������Ȃ���A��L�D�A�E�ɂ��ẮA�u���b�N�̂���]�������邱�Ƃɂ��A���l�Ȍ`��ɕω������ėV�Ԃ��̂ƔF�߂�����̂ł����āA�S�̌`�ω����邱�ƂȂ��A�e�ʂ̔z�F�����낦�ėV�Ԍ������i�Ƃ͑S���ʂ̃W�������̃p�Y���Ƃ��킴��Ȃ����A���̑��̏��i�ɂ��Ă��A�p�Y���ߋ�Ƃ��Ă̎�v�ȓ������A�����y�щ�]�̎�@�̈ӊO���ɂ���ƍl��������́i��L�@�j�A�S�̌`��̎��ӏ����ɂ���ƍl��������́i��L�A�A�C�j�A�m��ߋ�Ƃ��Ă̐��i�ɂ���ƍl��������́i��L�B�j���ł���Ɖ��������̂ł���B

�@�@�@�@�@�ȏ�̔F�蔻�f�𑍍�����A�{�����i�`�Ԃ́A����̏��i�ɋ��ʂ���@�\�y�ь��p�ɗR�����鐔���Ȃ��I�����ł����A�{�����i�`�Ԃ�����đ��̏��i�`�Ԃ��̗p�����ꍇ�A��ʎ��v�҂ɂƂ��đ�։\�ȏ��i�Ƃ��Ďs��ɂ����Č������i�Ƃ͋��������Ȃ����i�ƂȂ��Ă��܂��A���̂悤�Ȃ��̂͂��͂⓯��̏��i�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��������ƁA�{�����i�`�Ԃ́A�������i�Ɠ���̏��i�ɋ��ʂ��Ă��̋@�\�y�ь��p�����邽�߂ɕs��I�ɍ̗p������Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���A���������āA���i���\���ɊY�����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@�����Ƃ��A�������i�́A���̌`�Ԃɕt��������ꂽ��̓I�\���ԗl�ɌW��`�ԁA���Ȃ킿�A���Z�ʑ̂̊e�ʂɁA���F�ʼn����ꂽ�ԁA�A���A���A�y�ў�̔z�F������Ă���`�ԁA���Z�ʑ̂̑傫������Ӗ�T�D�U�p�ł���Ƃ����`�Ԃ��������̂ł��邱�Ƃ͑O���̂Ƃ���ł���B�����āA���i�̌`�Ԃ́A���̑S�̂��s���ȗL�@�I�����Ƃ��Đ��藧���̂ł���A�������i�̌`�Ԃɂ��Ă��A�O���̂Ƃ���A�{�����i�`�Ԃɉ����ď�L�̂悤�ȋ�̓I�\���ԗl�ɌW��`�Ԃ�����������̂Ƃ��āA�o���\���@�\���擾�������̂ł��邱�Ƃ��炷��A�S�̂Ƃ��Ă̌������i�̌`�Ԃ��u���i���\���v�ɊY������Ƃ��킴��Ȃ����A�퍐���i�̌`�ԂƂ̗ޔۂ̔��f�ɓ������ẮA����P�Ƃł͏��i���\�������F�߂��Ȃ��{�����i�`�Ԃ����O������̓I�\���ԗl��v���Ƃ��Č�������K�v������Ƃ����ׂ��ł���B

| �����ԍ� | �@����9�N(��)��12191�� |

|---|---|

| ������ | �@���W���N�Q���~���������� |

| �ٔ��N���� | �@����12�N10��31�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

�uBERETTA�v���f���K������

| �����ԍ� | �@����12�N(�l)��3780�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q�����������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����15�N10��29�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l��̎咣�̂悤�ɁA�ߋ�̏��i����ɂ����ẮA������͂����ߋ���A�̔�����ɓ�����A�����̌`�Ԃ₻��ɕt���ꂽ�\���̎g�p�ɂ��āA�������[�J�[�̋����銵�s�����Ɋm�����Ă���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��A�ߋ�e�ɌW��ߋ�e���[�J�[�Ǝ��e���[�J�[�Ƃ̊W�Ɋւ������A����Ƃ����ׂ��ł���A���ɂ����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B

(5) �܂��A�T�i�l��́A���e�Ɗߋ�e�̎��v�ґw�́A�d���A���ʂ���Ƃ��咣���邪�A�䂪���ɂ͂���e�̈�ʎs�ꂪ�قƂ�Ǒ��݂��Ȃ����Ƃ͏�L�̂Ƃ���ł����A���e�̏����ɂ͖@���ɂ�錵�����K��������̂ɑ��A�ߋ�e�̍w���͎��R�ł���A���҂̎g�p�ړI���S���قȂ�̂ł����āA���̎���ҁA���v�҂��قȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B���Ȃ킿�A��T�i�l�e���i�́A��ʂɗ��ʂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����e�̊O�ς��Č������G�A�[�\�t�g�K���ł���A���̊�ƂȂ������e�Ƃ͕ʌ̎s��ɂ����āA�O���܂Ŗ{���Ƌ�ʂ��ꂽ���i�Ƃ��Ď������Ă�����̂ł���A�ߋ�e���[�J�[�́A���e���[�J�[�̋������ߋ�e�ɂ��ẮA���̍L���ⓖ�Y���i�̃p�b�P�[�W�ɁA���̎|�����Ă��邱�ƁA��T�i�l�e���i�̃p�b�P�[�W���ɂ́A���Y���i���G�A�[�\�t�g�K���ł��邱�ƁA�G�A�[�\�t�g�K���Ƃ��Ă̋@�\�E���\�A�g�p���@�̐����A�g�p��̒��ӂ̂ق��A�����҂ł����T�i�l��������uMARUZEN�v�Ȃ����u�}���[���v�A�uKSC�v�A�uMARUI�v�Ȃ����u�����}���C�v�̕\���������ċL�ڂ���A�a������T�i�l���i�܋y�тb������T�i�l���i�O�ɂ��ẮA���i�{�̂ɂ����̎|�\������Ă��邱�ƁA�T�i�l�x���b�^�͂���܂Ŋߋ�e���A�̔��������Ƃ��Ȃ��A���݂������A�̔����Ă��Ȃ����ƁA�T�i�l�x���b�^���䂪���ɂ����Ĕ̔������T�i�l�͌^�e�́A�Ϗܗp�Ɏ��e���甭�C�@�\�y�щғ��@�\���������ď��i�����������Ȃ��̂ł���A�ߋ�e�Ƃ͐������قɂ��A���̗A���������������ɂƂǂ܂邱�ƁA�T�i�l�x���b�^�����e�̂ق��ɍT�i�l�e�\����t���Ĕ̔����Ă��鏤�i�́A����������e�̊֘A���i�Ƃ��Ă̂�����V���[�e�B���O�E�A�N�Z�T���[�̂������ł����āA��Ɏ��e�����҂�̔��ΏۂƂ�����̂ł���A��ʓI�Ȉߕ��A�G�݂Ƃ��Ĕ̔�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���̔̔����ʂ������͂Ȃ����ƁA�T�i�l�x���b�^���䂪���ɂ����Đ�`�L�����s�������т��Ȃ����Ƃ́A��L�F��̂Ƃ���ł���B����ɁA���e���[�J�[���ߋ�e���A�̔����A�ߋ�e���[�J�[�����e���A�̔����Ă��邱�Ƃ��������킹��؋��͂Ȃ��A���č��O�̊ߋ�e�Ǝ҂��T�i�l�x���b�^���烉�C�Z���X���Ċߋ�e���A�̔��������Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̊ߋ�e���䂪���ɂ����Ĕ̔����ꂽ���Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��A�܂��A���̂悤�ȃ��C�Z���X���Y�̎������䂪���ɂ����Ĉ�ʂ̎��v�҂ɒm���Ă��邱�Ƃ��������킹��؋����Ȃ��B��������ƁA�䂪���ɂ����ẮA�s��ɂ����č��@�I�ɗ��ʂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�������邱�Ƃ���ʂɋւ����Ă��邯��e�̊O�ς𒉎��ɍČ������G�A�[�\�t�g�K���́A���e�Ƃ͕ʌ̎s��ɂ����āA�O���܂Ŏ��e�Ƃ͋�ʂ��ꂽ���i�Ƃ��Ď������Ă�����̂ł����āA���̎���ҁA���v�҂́A�T�i�l���e�̌`��y�т���ɕt���ꂽ�\���Ɠ���̌`��E�\����L���鑽���̊ߋ�e���[�J�[�̋Ɩ��ɌW��G�A�[�\�t�g�K���̒�����A���̏��i�{�̂�p�b�P�[�W���ɕt���ꂽ���Y�G�A�[�\�t�g�K���̐����҂������\�����ɂ���Ċe���i�����ʂ��A���̃G�A�[�\�t�g�K���Ƃ��Ă̐��\��i���ɂ��ċᖡ�A�]��������ŁA�����I�����A�w�����Ă�����̂ƔF�߂���B

(6) ��T�i�l��́A�T�i�l�\���ꂪ�T�i�l�x���b�^�̎��e�ł��邱�Ƃ��������i���\���Ƃ��Ď��m�ƂȂ����������������Ƃ��Ă��A�䂪���ɂ����ẮA�\���Ђɋy�ԑ����̊ߋ�e���[�J�[���Â�����T�i�l�e�\���Ƌ��Ɏ��Ђ̖��̂��ĕt�����ߋ�e���A�̔����Ă������Ƃɂ���߉�����A���\���́A�ߋ�e�̎��v�҂̊ԂŁA����̏��i�̏o����\��������̂ł͂Ȃ��Ȃ����Ǝ咣����Ƃ���A��L�F��̎����W�̉��ł́A���\���̎��m�������̎咣�̂悤�ȗ��R�Ŋ�߉����ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���A��T�i�l�e���i�y�т��̃p�b�P�[�W���ɍT�i�l�x���b�^�̋Ɩ��ɌW����e���������̂Ƃ��Ď��m�̏��i���\���ł���T�i�l�\����Ɠ���̂`�`�b������T�i�l�\���ꂪ�t����Ă��Ă��A���̊ߋ�e���A�T�i�l�x���b�^�̋Ɩ��ɌW����̂ƌ�M����邨���ꂪ�Ȃ�����łȂ��A���T�i�l�Ƃ̊Ԃɂ�����e�q��Ђ�n���Г��ٖ̋��ȋƖ���̊W���͓���̕\���ɂ�鏤�i�����Ƃ��c�ރO���[�v�ɑ�����W�ɂ���c�Ǝ�̂̋Ɩ��ɌW����̂ƌ�M�����邨���ꂪ����Ƃ��F�ߓ����A��T�i�l��̏�L�s�ׂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P������̍L�`�̍�����N�s�ׂɓ�����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B

�u�`�[��v�p�`�[�����

���{���`�[�̌`�Ԃ��s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�ɂ��������鏤�i�\���Ƃ��Ă̕\���\�́E�z���͂�������Ă������̂Ƃ��A�܂��A���������\���Ƃ��Ď��m����L���Ă������̂Ƃ��F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��

| �����ԍ� | �@���a52�N(�l)��3193�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q�����������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@���a58�N11��15�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

��@�T�i�l�̖{�i�����́A�T�i�l�̐����̔�����{���`�[�̋�̓I�`�Ԃ��s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�ɂ����u���l�m���i�^���R�g�����X�\���v�ɓ��邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł���B

�@�����ŁA�܂����̓_�ɂ��Ĕ��f����B

�P�@�s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�́A�u���l�m�����A�����A���W�A���i�m�e�����m�����l�m���i�^���R�g�����X�\���v�ƋK�肵�A���i��̂ڔF��������Ӑ}�ŕ\������鎁���A���i���̂ق��A�{�����`�I�ɂ͏��i�̏o�������ʂ����邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��u���i�m�e���v�����Ꭶ���Ă���Ƃ��납�炷��ƁA���i�̌`�Ԏ��̂����āu���l�m���i�^���R�g�����X�\���v�ƔF�߂���ꍇ�̂��邱�Ƃ͔ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ƃ��E�ɂ������i�̌`�Ԃ́A�{���A���Y���i���߂�������̎g�p�ړI�Ȃ����@�\���ʂ���ŁA���̋q�̓I�A�O���I�\���Ƃ��Ă̓��e���A���̂����琧�ꂽ�ԗl�͈͓̔��ɂƂǂ܂炴������Ȃ�����A�{���I�ɏ��i��̂̎��ʂږړI�Ƃ��鎁���A�����A���W���̕\���Ɠ��l�ɏo���\���@�\�A�������ʋ@�\���������̂Ƃ��ĕ]������邽�߂ɂ́A���Y���i�̎g�p�ړI�Ȃ����@�\�̕]�����̖̂ʂƁA�藣����֘A����Ƃ��Ă��A�ꉞ���̊ϓ_�𗣂�āA�Ȃ������v�҂̊��o�A�w���S���A�I���ӗ~�A����s���ɁA���[�I�ɑi����A�\���Ƃ��Ă̑f�p�ȓ���I�c�����\�Ƃ���\���\�́E�z���͂�������ׂ����Ƃ́A���̏��i�\���Ƃ��Ă̐����㓖�R�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̓_�Ɋւ��A��T�i�l�́A���i�̌`�Ԃ����̋Z�p�I�@�\�ɗR������K�R�I�Ȍ��ʂł���Ƃ��͕s�������h�~�@�ɂ��ی�����߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ǝ咣���A���̍����Ƃ��āA���Y���i�ɂ��̌`�Ԃ�I�������߂��Z�p���̂��̂����̉i�v���Ƃ��ē���l�ɓƐ肳���錋�ʂƂȂ�A�������y�ю��p�V�Č��ɑ������Ԃ̐�����݂����@�ӂ�v�p����Ƃ����B

�@�������Ȃ���A�s�������h�~�@��A���̏��i�\���Ƃ��Ă̕ی�ƁA�����@�A���p�V�Ė@���͂��߂Ƃ��āA�ӏ��@�A���W�@���܂ޏ����H�Ə��L���l�@�Ɋ�Â��ی�Ƃ̋�����r������K��Ȃ������������o���Ȃ��B�܂��������y�ю��p�V�Č��̕ی�@�v�́A��蒊�ۓI�ȋZ�p�I�v�z�̑n�삻�̂��̂ł����āA���܂��܂��̋Z�p�I�v�z�Ɋ�Â�����̋�̓I���{�`�Ԃ����i�̕\���Ƃ��ďo���\���̋@�\������ĕs�������h�~�@��̕ی�̑ΏۂƂȂ肤��Ƃ��Ă��A�{�����̕ی�̑ΏۂƂ�������I���e�E�ی�@�v�A�܂����̓K�p�̂��߂̎��̓I�v�����قɂ�����̂ł��邩��A�����@�E���p�V�Ė@�̖@���Ɩ���������̂ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ́A���̎��{�`�Ԃ����Y�������E���p�V�Č��̎��{�ԗl�Ƃ��ėB�ꖳ��̂��̂ł���A�܂��A���̕s�������h�~�@��̕ی삪�A���Y�������E���p�V�Č��̑������Ԃ͂����܂ł��Ȃ��A������ė^��������̂ł����Ă��ς�Ȃ��B�������A���̏ꍇ�ɂ�����s�������h�~�@��̎����I�ȕی�̑Ώۂ́A���ԓI�ȉc�Ɗ����ɂ������Ƃ̐M�����Ȃ������i�̎��v�z���͂ł���A���̕ی���邽�߂ɂ́A�o���\���̋@�\�̋���Ƃ���ɔ������m���̊l���𗠕t����c�Ɗ����̋�̓I�����̑��݂��K�v�ł���ƂƂ��ɁA���̕ی�̎����̂��߂ɂ́A�����̗v���������̂��̂Ƃ��ď펞�ێ����ׂ��A��Ƃ̐M�p���E���i�̐M�����̊m���ƁA�\���@�\�Ƃ��Ă̓��ʌ������̊m�ۂ̂��߂ɁA�ɂ߂ė����I�Ȏ��v�҂̏��i�I���̓�����w�i�Ƃ��鋣���̌���ȗ��ʉߒ��ɂ�����A�L���E��`�E�i���Ǘ��E�̔������ɂ�����܂ł̐₦�����Ɠw�͂��p�����Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ邩��A�Z�p�I�v�z�Ɋւ���i�v���̐ݒ�Ƃ͂����Ȃ����̂ł����āA�������E���p�V�Č��ɑ������Ԃ�݂����@�ӂɉ�����Ƃ�Ƃ���͂Ȃ��B

�Q�@�����ōT�i�l���s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�ɂ������i�\���ɓ�����̂Ƃ��Ď咣����{���`�[�̌`�Ԃɂ��Č�������B

�i�����j

�E�E�E�E�[�i�[��i�ܖ��g�j�A�d���[��i�O���g�j�̎O����ɂ킽��e��ʖ��ɖ����̑g�������قɂ��A�܂��Ⴆ�Δ[�i�[��i�ɊǗ��[�t�E�Z���g�j�ɂ��Ă݂�ƁA�e�Ƃ̑��s���㕔�ɁA���̍s�̋L���E�g�p���W���Ȃ����x�̏������ŋ��z�A���A���A�i���A���ɁA�o�ɁA�P���A���z�Ɗe���Ɉ�����ĉ������s�̋��Ƒg�����Ă���_�ł͋��ʂ��Ă��邪�A���t�Ȃ�����Z�t�̍��������ɂ́A�[�i���A���i��̏��A���������A���Ӑ挳���[��A���v�Ǘ��[��`�A���v�Ǘ��[��a�Ɗe�t���ɈقȂ鏊�v�������������Ă���ȂǁA���v��������̎�ނ��e��ڕʂɈقȂ�Ƃ��낪���邵�A����Ƌs�Ƃ̑g�����A�e�t�̑g�������`�[�̎g�p�ړI�ɏ]�����e��ʖ��̐����ɏ]���ċɂ߂đ���ɂ킽���Ă���B�����čT�i�l�̎咣�͈͓̔��ɂ����ĔF��ł���A�������ꂽ���i�Ƃ��Ă̂����{���`�[�̌`�Ԃ́A��K�͂ȉ�v�K�͂����@�l�g�D����l�c�Ƃ̈�ʏ����l�ɂ܂ŋy�Ԃ��̎폤�i�̎��v�҂ɂƂ��āA�g�p�ړI�Ȃ����@�\�̕]�����ꉞ����āA���i�\���Ƃ��Ē[�I�ɏ��i�I���A����s���ɑi����f�p�ȓ���I�c�����\�Ƃ���悤�Ȃ��̂łȂ��A�\�����̂��̂Ƃ��Ď��v�z���͂����E������̂Ƃ͓���F�߂��Ȃ��B�p���āA�O�f�e�؋��y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{���`�[�̔̔����@���A��ʓX���̔��ɂ�炸�A�]�ƈ��Ȃ���������ɂ���v���e�ɏ]�����g�p���@�Ɋւ�����K���܂߂��Z�p�I�������s���Ď��v�҂ɑi������ōs���Ă��邱�ƁA�܂��A���v�ґ��ɂ����Ă��A���̎��Ɠ��e�̕K�v�ɉ�������v�Ɩ������̔ɊȁA���돈���E�����̕ցE�s�ւȂǂ̑��p�I�Ȋϓ_����A�`�[�̑g�����A�L�����@�A�t�@�C���̕��@�Ȃǂ������I�A�Z�p�I�Ɍ������A�����̓_����̎�ȑO��Ƃ��ď��i�I���̑ΏۂƂ��Ă��邱�Ƃ����₷���F�߂���B�ȏ�ɂ��A�T�i�l���咣����{���`�[�̌`�Ԃ��s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�ɂ��������鏤�i�\���Ƃ��Ă̕\���\�́E�z���͂�������Ă������̂Ƃ��A�܂��A���������\���Ƃ��Ď��m����L���Ă������̂Ƃ��F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�٘_�̑S��|�ɂ���Đ����̔F�߂���b��l�̈�Ȃ������́A�L�ڂ̗l�����炵�Ă�������T�i�l���ŋN�č쐬������^����ϕ����̏ؖ�����p���A�{���`�[�̍w���҂��T�i�l�̈˗��ɉ����č쐬�������̂Ɛ��F����A�O�L�F��ɔ���������I���e�̎�|�������L�ڂ�������̂Ƃ��F�߂�ꂸ�A�O�L���f�����E������̂ł͂Ȃ��A���ɖ{���`�[�̌`�Ԃ��T�i�l�̏��i�\���Ƃ��Ă̕\���\�́E�z���͂��邢�͎��m��������Ă������Ƃ������؋��͂Ȃ��B

�R�@��������ƁA�T�i�l�̖{�i�����́A���̗]�̔��f���܂܂ł��Ȃ����R���Ȃ����ƂƂȂ�B

��@�ȏ�̂Ƃ���A�T�i�l�̕s�������h�~�@�����ꍀ��ꍆ�y�ё����̓��ꍀ�̊e�K��Ɋ�Â��{�i�����́A�����Ƃ��Ċ��p���ׂ����̂ł���A����Ɠ��|�̌��_�ɂł��������͌��Ǒ����ł����Ė{���T�i�͗��R���Ȃ�����A��������p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

| �����ԍ� | �@���a50�N(��)��3035�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q�������������� |

| �ٔ��N���� | �@���a52�N12��23�� |

| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |

�d�H�x���ށu�p�C���b�N�v����

| �����ԍ� | �@����12�N(�l)��276�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~�������T�i���� |

| �ٔ��N���� | �@����14�N05��31�� |

| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |

�@�@�@�E�@���i�`�Ԃ��o���\���@�\���擾���邽�߂ɂ́A���폤�i����ʂɗL������̂Ƃ͈قȂ�`�Ԃł��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A���̌`�Ԃ����̓��폤�i�Ɣ�r���ē��قȌ`��ł���Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ƃ��A���Y���i�̐����̔��A�L����`���̒��x�ɂ���ẮA�o���\���@�\���擾���邱�Ƃ��ł���B�܂��A��L�̓��폤�i��ʂƈقȂ�`�Ԃ́A�K�������A��{�I�`�Ԃɂ����ċ������K�v�͂Ȃ��A��̓I�`�Ԃɂ�������̂��A���Y���i�̐����̔��A�L����`���̒��x�ɉ����A���̋�̓I�`�Ԃ��Ŏ҂̒��ӂ��Ђ����x�ɂ���āA�o���\���@�\���擾���邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@�{���ɂ����āA��P�O���[�v�T�i�l���i�̌`�Ԃ́A��{�I�`�Ԃɂ����đ��̓��퐻�i�ƈقȂ�Ƃ���͂Ȃ����A��̓I�`�Ԃɂ����ẮA���̓��퐻�i�ƈقȂ��Ă���A��L�̂Ƃ���A�p�C���b�N���i���A���a�R�W�N���납��s��ɂ����Ĉ��|�I�V�F�A�A�̔����y�є��㍂��L���A��ʂ̍L����`���p�����Ă������Ɠ��𑍍�����ƁA��P�O���[�v�T�i�l���i�̌`�Ԃ́A�x���Ƃ��A��T�i�l�ɂ����Ĕ�T�i�l���i�̐����̔����J�n�����Ǝ咣���镽���U�N�܂łɂ́A���̋�̓I�`�Ԃ��T�i�l�̏��i�\���Ƃ��Ď��m�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��ł���B

�i�����j

��T�i�l�́A���i�̔�����A���ꖔ�͗ގ��̌`�Ԃ̂��̂������̋Ǝ҂ɂ�蕡���̓��폤�i�Ɏg�p����A���̂悤�ȏ�Ԃ������Ԍo�߂����ꍇ�ɂ́A��߉��ɂ��A���Y���i�̌`�Ԃ����̏o���̕\���Ƃ��ĔF�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A���m�̏��i�\���Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�Ǝ咣����B�m���ɁA��ʓI�ɁA��T�i�l�咣�̂悤�Ȋ�߉��������邱�Ƃ͂��蓾�邪�A���̂��߂ɂ́A�P�ɓ���̏��i�`�Ԃ����폤�i�ɍ̗p���ꂽ�����ł͑��肸�A����`�Ԃ̓��폤�i���A��߉�����ɑ������x�̐��ʋy�ъ��ԁA�̔�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�{���ɂ����ẮA��P�O���[�v�T�i�l���i�̊�{�I�`�ԋy�ы�̓I�`�Ԃ̑o������������L���i�́A�s��ɂ�����V�F�A���킸���ł���A�T�i�l���i���s��ɂ����ėL���钷���I�����|�I�ȃV�F�A�������Ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��邩��A��߉��ɂ���đ�P�O���[�v�T�i�l���i�̋�̓I�`�Ԃ̏��i�\���Ƃ��Ă̎��m��������ꂽ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�@�I�@�Z�p�I�@�\�ɗR������`��

�@�@�@�@(�A)�@��T�i�l�́A���i�̌`�ԓI�������Z�p�I�@�\�ɗR������ꍇ�ɂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P������̏��i�\���Y�������ے肳���ׂ��ł���Ƃ�����A��P�O���[�v�T�i�l���i�̌`�ԓI�����́A��������A�d�H�x���ނƂ��Ă̋Z�p�I�@�\�ɗR��������̂ł���Ǝ咣����B

�i�����j

(�E)�@��P�O���[�v�T�i�l���i�ɂ����āA��T�i�l�̎咣����Z�p�I�`�Ԃ���{�I�`�ԂƔ�r����ƁA�Z�p�I�`�Ԃ̂قƂ�ǂ͊�{�I�`�Ԃƈ�v���A��̓I�`�ԂƋZ�p�I�`�ԂƂ̑���_�́A���ɋ������`������Ă��邩�ǂ����Ƃ����_�����ł���B�����ŁA�������Z�p�I�@�\�ɗR��������̂��ǂ����ɂ��Č�������ɁA�d�H�x���ނɂ����āA���̉ʂ����@�\�́A��Ƃ̊ԂɓS�����̕Ђ����݁A���ߕt���˂���[�ł˂�����ߕt���ċ��łɋ����Œ肷�邱�Ƃł���B���̂悤�ȋ@�\�́A���̖��C���\���Ɋm�ۂ���A�˂�����ߕt���邱�Ƃŋ��łɋ����Œ肷�邱�Ƃɂ��ʂ�����邩��A���̂悤�Ȗ��C���\���Ɋm�ۂ�������A���̌`���ł��邩�A���ʂ�L���邩�A���͋�����L���邩�A�����āA������L����ꍇ�ɂ����Ă�������L���邩�́A���̋@�\�ɕK�R�I�ɗR��������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��������ƁA���ɋ������`������Ă��邱�Ƃ́A��P�O���[�v�T�i�l���i�̋Z�p�I�@�\�ɗR������`�ԂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@���ɁA��P�O���[�v�T�i�l���i�̋�̓I�`�Ԃ́A�b���`�̉��ӂ̑O�����牏���ɂ����A����̏��荞�݂��قړ��Ԋu�ɂR�Ȃ����T���邱�Ƃɉ����A�b���`�̕���������10�Ȃ���14mm�ł��邱�ƁA�b���`�̏�ӂ����ӂ��4.5�Ȃ���10mm���x�Z�����ƁA�r�[�h���A�����ĂV�Ȃ���12mm���x�̌����ȓ{�茨���`�����Ă��邱�ƁA�w�ʋy�ђ�ʕ��̍��E�r�[�h������������t�ɑ傫���ۂ���t�E�����݂��邱�Ƃł��邪�A������̓I�`�Ԃ́A��������A�d�H�x���ނ̋Z�p�I�@�\���ʂ������߂ɕK�R�I�ɍ̗p������Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���̋@�\���ʂ������̋�̓I�`�Ԃ��̗p���邱�Ƃ��\�ł���B�r�[�h���ɂƂ�A���̌`�����L�̂悤�Ȍ����ȓ{�茨�ɂ���K�R���͂Ȃ��A���ɂ₩�Ȍ`��̂��̂ł��悢���A����ɂ́A�J�i�t�W�d�H������Ђ̐��i�i�b��T�O���،f�ځj�̂悤�ɁA�r�[�h��݂��Ȃ��Ƃ����i�Ƃ��Ă̎s�ꐫ���\���擾�ł���̂ł���B���������āA������P�O���[�v�T�i�l���i�̋�̓I�`�Ԃ́A�Z�p�I�@�\�ɗR��������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�@�@(�G)�@��T�i�l�́A�Z�p�I�@�\���������邽�߂̋@�\�I����Ɋ�Â��`�Ԃ��Ƃ��Ă���ɂ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̎�̌`�Ԃ����̎҂ɓƐ肳���邱�Ƃ́A���i��Z�p�̓Ɛ�ɂȂ���A�s�������h�~�@�̎�|�ɔ����邱�ƂɂȂ�Ǝ咣����B�������Ȃ���A��P�O���[�v�T�i�l���i�̊�{�I�`�Ԓ��A���ɏ��荞�݂��`������Ă���Ƃ����\���y�ё�P�O���[�v�T�i�l���i�̋�̓I�`�Ԃ́A��L�̂Ƃ���A�Z�p�I�@�\����������Ƃ����@�\�I����̉��ɂ����đI���\�ȕ����̌`�Ԃ̈���T�i�l�̈ӎv�őI���������̂ł��邩��A��T�i�l�咣�̂悤�ȋZ�p�I�@�\���������邽�߂̋@�\�I����Ɋ�Â��`�Ԃ��Ƃ��Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�܂��A��T�i�l�́A���鐻�i���������̊�{�I�\���v�f���琬��ꍇ�ɂ����āA�e�\���v�f�̑g�����ɂ͈��̌��x�����邩��A�e�\���v�f�̋�̓I�Ȍ`�Ԃ𗣂�āA���̑g�������̂����i�\���Ƃ��ĕی���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝ咣����B�������Ȃ���A��P�O���[�v�T�i�l���i�ɂ����āA��L��̓I�`�Ԃ́A���̂��ꂼ�ꂪ�Z�p�I�@�\�ɗR��������̂ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����肩�A�����̋�̓I�`�Ԃ��g�ݍ��킳���Ĉ�̂܂Ƃ܂������i�`�Ԃ��`�����Ă��邩��A�s�������h�~�@�Q���P���P���ɂ��ی삳��鏤�i�\���ƂȂ蓾��Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@(�I)�@����ɁA��T�i�l�́A��P�O���[�v�T�i�l���i�̌`�ԂɌW��T�i�l�̈ӏ��o�^�������ƂȂ������Ƃ���A���̂悤�Ȍ`�Ԃɂ�鏤�i�\���Ƃ��Ă̎��m���l���̎咣�͐M�`���㋖����Ȃ��Ǝ咣����B�������Ȃ���A�ӏ��o�^���邽�߂ɂ́A���Y�ӏ����n�쐫��L����ȂnjŗL�̗v�����K�v�Ƃ�������A�s�������h�~�@�Q���P���P������̏��i�\���Ƃ��ē��@�ɂ��ی���邽�߂ɂ́A��L�n�쐫�͕K�v�Ƃ���Ȃ����A���Y���i���\�������m����L���邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂悤�ɁA�ӏ��@�ƕs�������h�~�@�Ƃ́A���̖ړI�A�ی�̗v���y�ь��ʂ��قȂ邩��A��P�O���[�v�T�i�l���i�̌`�ԂɌW��ӏ��o�^�������Ƃ��ꂽ����Ƃ����āA�T�i�l�ɂ����ĕs�������h�~�@�Ɋ�Â��������咣���邱�Ƃ��M�`���ɔ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�u�X�e�����X���^��}�O�{�g���v����

| �����ԍ� | �@����20�N(��)��15970�� |

|---|---|

| ������ | �@���Q������������ |

| �ٔ��N���� | �@����21�N06��04�� |

| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |

(5) ����

�@�ȏ�̂悤�ɁA�퍐�����͌�����������ɒ��������ɂ����Đ����̔�����Ă������̂ƔF�߂��邩��A�퍐���������������̌`�ԂɈˋ����č��o���ꂽ���̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���A����āA�퍐���������������̌`�Ԃ�͕킵�����i�ɊY�����Ȃ����Ƃ��܂����炩�Ƃ����ׂ��ł���B

(6) �����̎咣�ɂ���

�A�@�`�Ԃ̓��ꐫ�ɂ��ˋ��̐���

�@�����́A���������Ɣ퍐�����Ƃ̋q�ϓI�`�Ԃ̓��ꐫ����ˋ����������F�����Ǝ咣����Ƃ���A�O�q�����Ƃ���A�퍐�����Ɠ����`�Ԃ̒������i���A���������̔̔��J�n���O�ɒ��������Ő����̔�����Ă���A�������A�퍐�������A��L�������i�Ɠ���ł���ȏ�A�����鐄�F�̓����]�n�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�퍐�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�u�~�[�����O�`���b�N�v����

���s�������h�~�@�Ɋ�Â������͔F�߂��A���@��V�O�X���̕s�@�s�ׂ��\������Ƃ��đ��Q����������F�߂��B��

| �����ԍ� | �@����15�N(��)��7126�� |

|---|---|

| ������ | �@�s�������s���~���������� |

| �ٔ��N���� | �@����16�N11��09�� |

| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |

�@�����́A�`�ԍ����ɂ���Č�F�����̂����ꂪ����|�咣���A���̏؋��Ƃ��āA�u�g�o�h�̃~�[�����O�`���b�N�v�ƔF�����A�g�o�h�Ђ̃J�^���O�ɋL�ڂ���Ă���ƔF�����Ȃ���A���̃~�[�����O�`���b�N���������~�[�����O�`���b�N�ƌ�F�����҂����݂��邱�Ƃ��������i�b�P�P�A�R�V�Ȃ����S�O�j��퍐��Ђ��������~�[�����O�`���b�N�Ɣ퍐���~�[�����O�`���b�N���������Ĕ̔����Ă������Ƃ����镶���i�b�T�R���j���o����B

�@�������Ȃ���A���i��J�^���O�ɂ́u�m�h�j�j�d�m�v�̕������Ȃ��A�u�g�o�h�v�̕��������邱�Ƃ�F�����A���������āA�u�g�o�h���i�v�ƔF�����Ă���ɂ�������炸�A������������i�ƌ������Ƃ����͕̂s���R�ł����āA���̂悤�Ȍ���������҂����ɑ��݂����Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ������Č�F�����̂����ꂪ����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���i���������Ĕ[�i���ꂽ�Ȃǂ̂��̑��̎���ɂ���āA�퍐���~�[�����O�`���b�N���������~�[�����O�`���b�N�ł���ƌ�����邱�Ƃ͍l�����邪�A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�������Ĕ[�i���ꂽ���ʁA�����҂��������i�ł���Ǝv�������߂Ɍ�F�����Ƃ������ʂ������Ă���̂ł����āA����ɍۂ��A�`�ԍ����̌��ʁA�o������F�������ꂽ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���̑��A�~�[�����O�`���b�N�Ɋւ��A�`�Ԃɒ��ڂ��ďo���̌�F�����������邨���ꂪ���邱�Ƃ�F�߂�ɑ����I�m�ȏ؋��͂Ȃ��B

(4)�@���������āA�����̕s�������h�~�@�Ɋ�Â������́A���̗]�̓_�ɂ��Č�������܂ł��Ȃ����R���Ȃ��B

�Q�@���_(2)�i���@�V�O�X���Ɋ�Â������ɂ��āj

(1)�@��P�̂S���̐����́A�퍐��Ђ̗A�o���Ɋ֘A����s�ׂ�퍐��Ђ̍��O�֘A��Ђ̍s�ׂ̌��ʁA�����ɁA�A�o�@��r���A���O�ւ̒�����p�̋��o�y�ѐM�p�ʑ��Ƃ������Q�������������Ƃ𗝗R�Ƃ���A�s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������ł����邩��A�O�I�v�f���܂ޖ@���W�Ƃ������Ƃ��ł��A�����@�̌��肪�K�v�ƂȂ�B

�@���̓_�A�s�@�s�ׂɊւ��鏀���@�͖@��P�P���P���ɂ��K������Ă�����̂ł����āA���������̔����n�ɂ�邱�ƂƂȂ��Ă���B�{���ł́A�����ɏ��݂���퍐��Ђ̗A�o���s�ׂ�C�O�@�l�ɑ���w���s�ׂ���ȑΏۍs�ׂƂȂ��Ă���A���̑��Q�͉䂪���ɏZ����u�������ɐ����Ă�����̂Ƃ����ׂ��ł��邩��A���������̔����n�́A�퍐��Ђ̍s�גn�ł��肩�����ɑ��Q�̔��������n�ł�����䂪���ł���A�䂪���̖@�������@�ƂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B

�@����āA�퍐��Ђ̍s�ׂ����@�V�O�X������̕s�@�s�ׂɊY�����邩�ǂ������A�ȉ��Ō������邱�ƂƂ���B

�i�����j

(9)�@���_(2)�L�i�퍐��Ђ̍s�ׂ͑S�̂Ƃ��ĕs�@�s�ׂ��\�����邩�j�ɂ���

�A�@�O�L(2)�Ȃ���(8)�̔F�莖���𑍍�����A���̂悤�ɂ������Ƃ��ł���B

�@�퍐��Ђ́A���ɂ��̕i����\�������]������Ă����������i��A�o����c�Ɗ����N�ɂ킽��s���Ă������̂ł���A�m�g�d�Ђ�g�o�h�ЂƋ��ɁA���̂悤�Ȍ������i�̎戵�Ǝ҂Ƃ��āA����悩��F������Ă����B

�@������ɁA�퍐��Ђ��A�������~�[�����O�`���b�N�ƍ�������퍐���~�[�����O�`���b�N��č��ɂĂg�o�h�Ђ�ʂ��Ĕ̔��������Ƃ𗝗R�Ƃ��Č������퍐��ЂƂ̎���𒆎~�������Ƃɂ��A�퍐��Ђ͌������i����舵�����Ƃ�����ƂȂ����B���̂��߁A�퍐��Ђ́A�c�r�o�Ђɔ퍐���i�̐������˗������B

�@�퍐��Ђ́A�c�r�o�Ђɐ������˗�����ɓ�����A���̕K�R�����F�߂��Ȃ��ɂ�������炸�A�������i�ɍ��������퍐���i�̐������˗������B�܂��A�������i�̃R�[�h�ԍ��Ɣ퍐���i�̃R�[�h�ԍ��i�Ǝ��̂��̂ƁA�������i�̃R�[�h�ԍ������Ɂu�g�o�h�v�̕�����t�L�����ɂ����Ȃ����̂�����B�j�����y�є[�i�ɂ����č��݂����ėp�����B�퍐��ЃJ�^���O��g�o�h�J�^���O�ɂ́A�������i�̎ʐ^�⌴���J�^���O�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^�𗘗p�����B����ɁA�������i�������ڋq�ɑ��A�퍐���i�����������Ĕ[�i����Ȃǂ����B

�@�퍐��Ђ́A�ȏ�̍s�ׂ��A�ڋq�ɑ��Č������i�Ɣ퍐���i�Ƃ��قȂ邱�Ƃm�ɐ������邱�ƂȂ��s���Ă���A�����Ɣ퍐��Ђ̎���I������]�O�̔̔����@�ƈقȂ������̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ������B���̂��߁A�ڋq�̒��ɂ́A�R�[�h�ԍ��̕ύX�͔F�����Ȃ���A�������i���������Ŕ퍐���i�̃R�[�h�ԍ����g�p������A�g�p����i�K���Ŕ퍐���i���[������Ă��邱�ƂɋC�t���ҁA���i�ɖ��m�Ȃg�o�h�̕\�����Ȃ����ߔ����ǂ���̌������i�ƔF�����A�����ɑ��Č������i�Ƃ��ĊO�a���قȂ邱�Ƃ𗝗R�ɕԕi����҂������B

�@�퍐���i�͂��̕i���y�ѐ��\�ɂ����Č������i�ɋy�Ȃ����̂ł���A���������āA�������i�ƌ�F�����܂g�p�����ڋq�̒��ɁA�������i�̐��\���ቺ�����ƌ�������҂����݂����ł��낤���Ƃ͗e�Ղɐ����ł���Ƃ���ł���B

�C�@�Ƃ���ŁA�s�������h�~�@�́A���������R�ȉc�Ɗ����𒆐S�Ƃ������ƒ�����j��s���Ȃ����s�����ȍs�ׂ̂���������̗ތ^���u�s�������v�Ƃ��āA���̖h�~�y�ё��Q�����̑[�u���ɂ��ċK�肵�Ă���i���@�P���Q�Ɓj�B�������A���ƒ�����j��s���Ȃ����s�����ȍs�ׂ́A�K�������s�������h�~�@�̋K�肷��e�ތ^�̕s�������s�ׂɌ�����킯�ł͂Ȃ��B���@�̋K�肷��s�������s�ׂɊY�����Ȃ��Ă��A�Ǝ҂̍s����A�̉c�Ɗ����s�ׂ̑ԗl���A�S�̂Ƃ��āA�����ȋ���������j�钘�����s�����ȕ��@�ōs���A�s�҂ɊQ�ӂ����݂���悤�ȏꍇ�ɂ́A������c�Ɗ����s�ׂ��S�̂Ƃ��Ĉ�@�ƕ]������A���@��̕s�@�s�ׂ��\�����邱�Ƃ����蓾����̂Ɖ�����̂������ł���B

�@�����{���ɂ��Ă݂�ɁA�O�L�F�莖���ɂ��A�퍐��Ђ̍s�ׂ́A�`�Ԃ̍����������i�̐����A�R�[�h�ԍ��̍����g�p�A�������i�ł��邩�̂��Ƃ��J�^���O�̍쐬�y�юg�p�A�������i�Ɣ퍐���i�̍��ɂ��A�i���y�ѐ��\�ɂ����Ĉ��̕]���Ă����������i�̕]����ቺ��������̂ł������Ƃ������Ƃ��ł��A���̂悤�ȍs�ׂ́A�S�̂Ƃ��Ă݂��Ƃ��ɁA�����ȋ��ƒ�����j�钘�����s�����ȍs�ׂł���ƕ]���ł��邩��A���@��̕s�@�s�ׂ��\��������̂ƔF�߂�̂������ł���B

���~�������̕s���݊m�F�����߂�i���̍ٔ��NJ�

| �����ԍ� | �@����15�N(��)��44�� |

|---|---|

| ������ | �@�ڑ��\���ċp������ɑ���R���R�̎������ɑ��鋖�R������ |

| �ٔ��N���� | �@����16�N04��08�� |

| �@�얼 | �@�ō��ٔ�����ꏬ�@�� |

�Q�@���R�́A�s�@�s�ׂ̌��ʂƂ��Č�����������͍��~���������������邱�Ƃ���ʂɏ��F����Ă���Ɖ����邱�Ƃ͍���ł���A�{���ɂ�����s�������h�~�@�Ɋ�Â����~�������ɂ��Ă��A�ʓI�Ȗ@���̋K��Ɋ�Â��ĕ����I�������ɏ�������̂Ƃ��ĔF�߂��Ă���ɂƂǂ܂邩��A�{���i���́A���i�@�T���X������́u�s�@�s�ׂɊւ���i���v�ɂ͓����炸�A���É��n���ٔ����̊NJ��ɑ����Ȃ��|�����āA���i�@�P�U���P���ɂ��A�{���i���ɌW��i�ׂ���n���ٔ����Ɉڑ�����|�̌���������B

�R�@�������Ȃ���A���R�̏�L���f�͐��F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł���B

�@���i�@�T���X���́A�u�s�@�s�ׂɊւ���i���v�ɂ��A�����҂̗��̕X�����l�����āA�u�s�@�s�ׂ��������n�v���NJ�����ٔ����ɑi�����N���邱�Ƃ�F�߂Ă���B�����̋K��̎�|���ɂ��݂�ƁA���́u�s�@�s�ׂɊւ���i���v�̈Ӌ`�ɂ��ẮA���@����̕s�@�s�ׂɊ�Â��i���Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A��@�s�ׂɂ�茠�����v��N�Q����A���͐N�Q����邨���ꂪ����҂���N����N�Q�̒�~���͗\�h�����߂鍷�~�����Ɋւ���i�������܂ނ��̂Ɖ�����̂������ł���B

�@�����āA�s�������h�~�@�́A���l�̏��i���\���Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă�����̂Ɠ��ꖔ�͗ގ��̏��i���\�����g�p����Ȃǂ��đ��l�̏��i���͉c�Ƃƍ�����������s�ד��̎�X�̗ތ^�̍s�ׂ��u�s�������v�Ƃ��Ē�`���i���@�Q���P���j�A���́u�s�������v�ɂ���ĉc�Ə�̗��v��N�Q����A���͐N�Q����邨���ꂪ����҂́A���̉c�Ə�̗��v��N�Q����Җ��͐N�Q���邨���ꂪ����҂ɑ��A���̐N�Q�̒�~���͗\�h�𐿋����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��߂Ă���i���@�R���P���j�B

�@���i�@�T���X���̋K��̏�L�Ӌ`�ɏƂ炷�ƁA�s�������h�~�@�R���P���̋K��Ɋ�Â��s�������ɂ��N�Q�̒�~���̍��~�߂����߂�i���y�э��~�������̕s���݊m�F�����߂�i���́A����������i�@�T���X������̑i���ɊY��������̂Ƃ����ׂ��ł���B

�@��������ƁA�{���i���́A��������̑i���ɊY������Ƃ����ׂ��ł��邩��A����ƈقȂ錴�R�̔��f�ɂ́A�ٔ��ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������B�_�|�́A���R������A������͔j����Ƃ�Ȃ��B�����āA���i�@�P�V���ɂ��ڑ��̉ۓ��ɂ��čX�ɐR����s�������邽�߁A�{�������R�ɍ����߂����ƂƂ���B