不正競争防止法

損害賠償請求事件(ドレンホース事件)

製造・販売差止等請求事件(「ドラゴン・ソード」キーホルダー事件) … 原審:不正競争防止法違反認定

… 控訴審:原審判決を取消

損害賠償請求事件(ベストエバー「プードル」ぬいぐるみ事件)

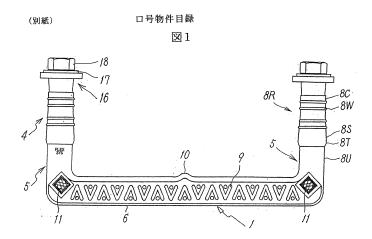

不正競争防止法違反差止等請求事件(「マンホール用ステップ」事件)

損害賠償請求事件(競業避止義務)

競業行為差止請求事件

営業秘密使用差止等請求事件(アートネイチャー事件)

不正競争行為差止等請求事件(高嶋易断事件)

顧客名簿の営業秘密該当性

「TOKYU」、「tokyu」営業表示事件

「ソフトブラスター」事件

「胃潰瘍治療剤」事件

「タオルセット」事件

「キャディバッグ」事件

「カットソー」事件

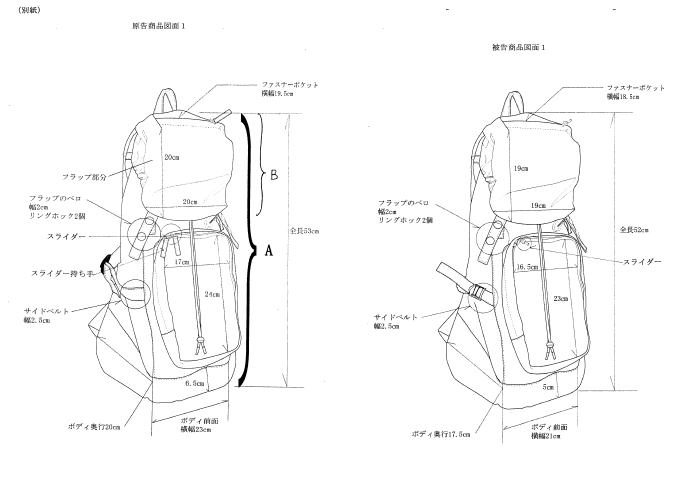

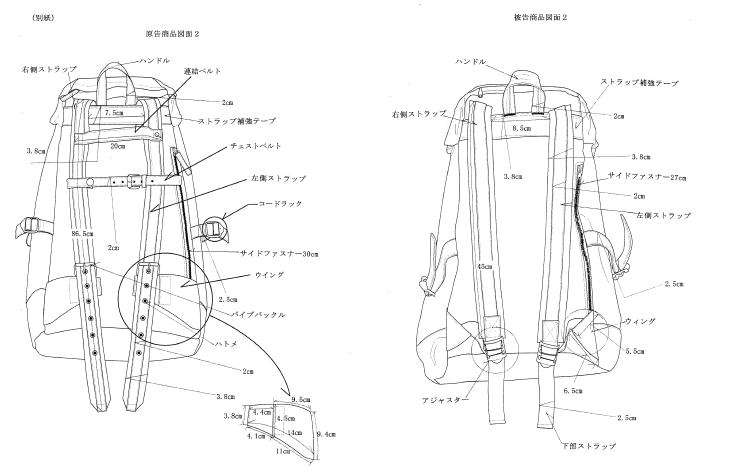

「リュック」事件

不正競争行為差止等請求事件(衣服)

損害賠償請求事件(ドレンホース事件)

| 事件番号 | 平成6年(ワ)第12186号 |

|---|---|

| 事件名 | ドレンホース事件 |

| 裁判年月日 | 平成8年11月28日 |

| 裁判所名 | 大阪地方裁判所 |

第二 事案の概要

一 事実関係

1 原告商品

原告は、別紙第一物件目録記載のドレンホース(甲第二号証、検乙第三号証の1ないし6。以下「原告商品」という。)を開発し、これを「結露防止用SCS断熱ドレンホース(エアコン用)」の商品名で製造販売している。(争いがない)。

右の原告商品の販売開始時期について、原告は平成四年三月二八日ころと主張するが、被告は平成二年四月ころと主張している(後記第三の三参照)。

2 被告の行為

被告は、平成六年七月から、訴外東拓工業株式会社(以下「東拓工業」という。)が製造した(乙第一二号証)ドレンホース(甲第三号証、検乙第一号証の1ないし6。以下「被告商品」という。)を、「断熱ドレンホースソフトタイプ」の商品名で販売している(争いがない)。

右の被告商品の特定について、原告は別紙第二物件目録(一)記載のとおりであると主張するのに対して、被告は別紙第二物件目録(二)記載のとおりであると主張する。右検乙第一号証の1ないし6及び弁論の全趣旨によれば、被告商品は、正確には被告主張の第二物件目録(二)記載のとおりであることが認められるので、第二物件目録(二)記載のとおり特定するのが相当である。

3 原告の請求

原告は、被告商品は原告商品の形態を模倣したものであり、原告はこのような被告商品の販売によって営業上の利益を侵害されたと主張して、不正競争防止法二条一項三号、四条に基づき、被告が被告商品の販売を始めた平成六年七月から、原告商品の原告主張の販売開始日から起算して三年を経過した日である平成七年三月二七日までの間の損害賠償として、二七五万一六六七円及びこれに対する請求の趣旨変更申立書陳述の日の翌日である平成八年七月三日から支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。

(判旨)

1 原告は、被告商品は原告商品の新規性ある形態をすべて備えているから、原告商品の形態を模倣したものであると主張し、その原告商品の新規性ある形態として、①長尺ホースである、②外皮部分には内部に独立した伸縮自在のパッド状筒が内蔵されている、③ホース芯がプラスチック製である、との三点を挙げる。

そこで、まず、これらの点が不正競争防止法二条一項三号にいう「商品の形態」に当たるか否かについて検討するに、他人が商品化のために資金、労力を投下して開発した商品について、その機能面ではなく形態面における模倣をもって不正競争行為とする同号の立法趣旨及び「形態」という用語の通常の意味に照らせば、同号にいう「商品の形態」とは、商品の形状、模様、色彩、光沢等外観上認識することができるものをいうと解すべきである。

したがって、商品の機能、性能を実現するための構造は、それが外観に顕れる場合には右にいう「商品の形態」になりうるが、外観に顕れない内部構造にとどまる限りは「商品の形態」に当たらないといわなければならない(このような商品の機能、性能を実現するための内部構造は、要件を具備することにより特許法、実用新案法等による保護を受けることが可能であるから、権利保護に格別欠けるところはない。)。

そうすると、原告が原告商品の新規性ある形態として挙げる点のうち、前記②及び③の点は、外観上認識できないことが明らかであるから、前記「商品の形態」に当たらないというべきである。

原告は、右②及び③の点が商品として利用する段階では外から見ることができないことを認めながら、(1)商品の形態には、単に商品のデザインや外観のみではなく、色・つや・質感も含まれるところ、外皮の内側にはりめぐらされた太みのあるパッドは、ホースの質感、可塑感などに大きな特徴を与えている、(2)原告も被告も、そのカタログ(甲第二、第三号証)において、ホースを削ぎ切りした断面を商品特徴として売り出しており、パッドは商品の重要な要素となっている、(3)原告も被告も、原告商品、被告商品がカッターナイフなどで簡単に切断できると宣伝しているが、これの形態面は、ホース芯がプラスチック製であるということであり、やはり商品の重要な要素となっているとして、商品形態に当たると主張する。

しかし、原告商品(検甲第四号証の1、検乙第三号証の1ないし3)において、外皮部分に内蔵されているパッドが質感、可塑感などに大きな影響を与えているものとは認められない。わずかに、やや力をいれて原告商品を握ると、右パッドのために若干弾力性のあることを感じることができるものの、外観のみから認識することはできない。仮に、外観のみから若干弾力性のあることが認識しうるとしても、また右パッドが原告商品の質感等に何らかの影響を与えているとしても、その場合には、外観上認識できる質感等そのものが「商品の形態」を構成するにすぎず、そのような質感等に影響を与えている商品の内部構造そのものをもって「商品の形態」ということはできない。

また、原告主張のとおり、原告も被告も、そのカタログ(甲第二、第三号証)においてホースを削ぎ切りした断面を商品特徴として売り出していること、原告商品、被告商品がカッターナイフなどで簡単に切断できると広告していること(右各号証)が認められる。しかしながら、原告商品、被告商品は結露防止用の断熱ドレンホースであって、外観上認識できる形状等もさることながら、液体を流すというホース本来の機能からそのホース内面の状態が重要であるとともに、結露防止用ということで断熱材が重要であることから、商品販売用のカタログを作成するに当たって、ホースを削ぎ切りした断面の写真を掲載することによって内部構造を明らかにすることはいわば当然ともいうべきことであって、かかるホースを削ぎ切りした断面によって明らかになる内部構造は、外観上認識できない以上、パッドがいかに原告主張のとおり重要な要素となっているとしても、パッドが「商品の形態」に当たるということはできないし、また、カッターナイフなどで簡単に切断することができるという点も、ホース芯がプラスチック製であるという商品の内部構造に基づく機能を説明するものであることにほかならないから、商品の機能の重要性を理由に外観上認識できない内部構造をもって「商品の形態」に当たるということはできない。

製造・販売差止等請求事件(「ドラゴン・ソード」キーホルダー事件)

<東京高等裁判所における控訴審判決にて取消>

| 事件番号 | 平成7年(ワ)第11102号 |

|---|---|

| 事件名 | 製造・販売差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成8年12月25日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

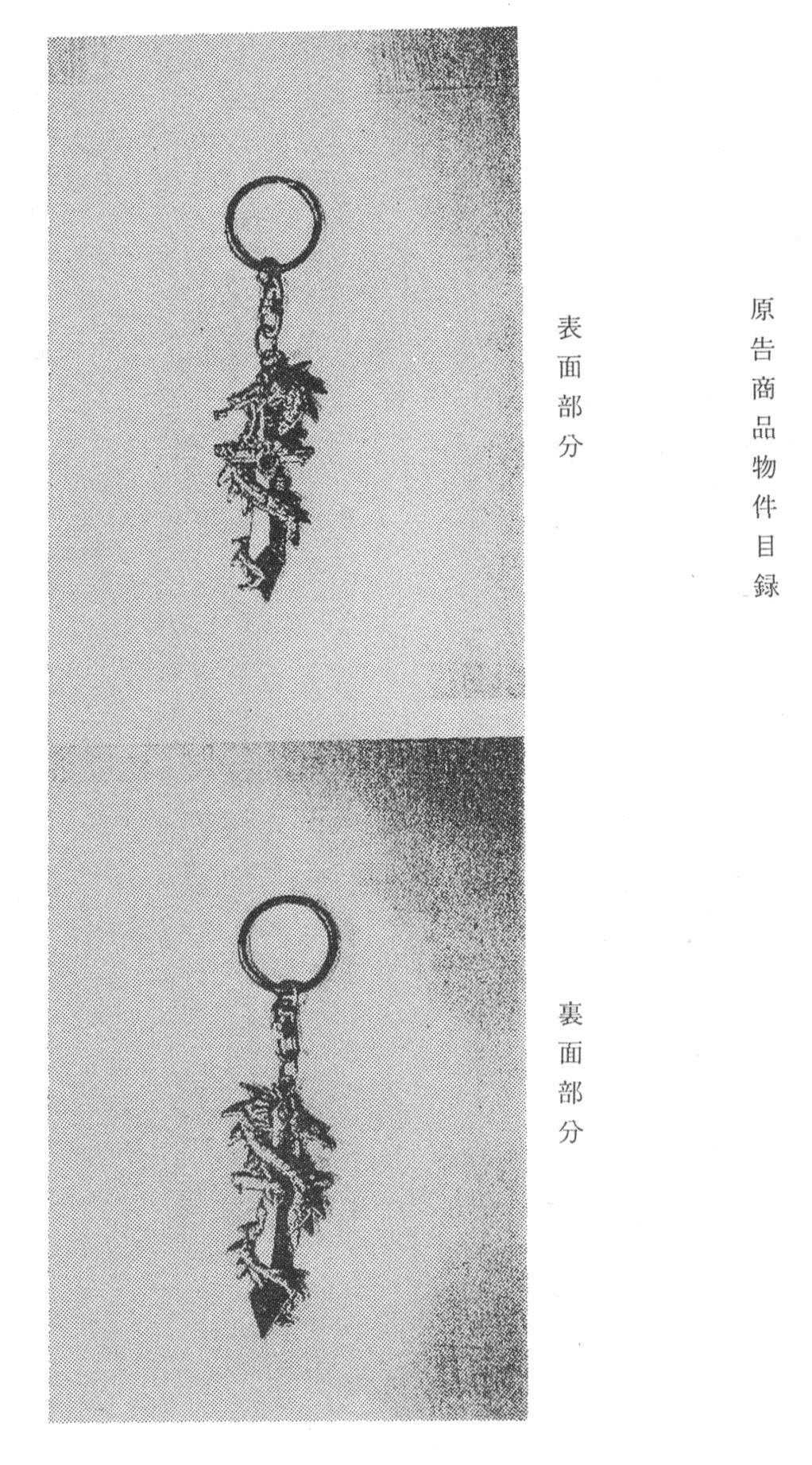

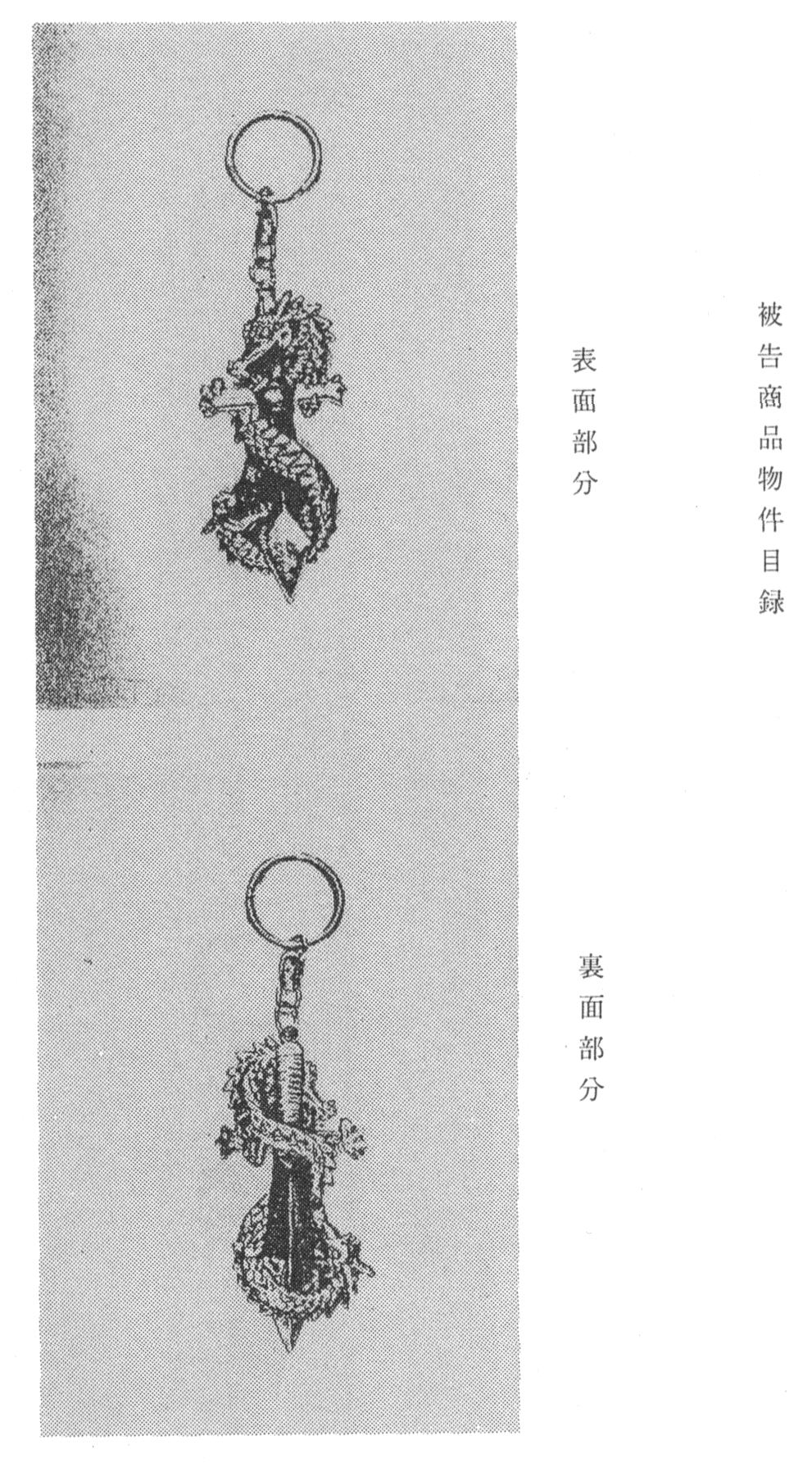

第二 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、被告が製造、販売する別紙被告商品物件目録記載のキーホルダー(以下「被告商品」という。)は、①原告が製造、販売し、その形態が原告の商品であることを表示するものとして広く知られている別紙原告商品物件目録記載のキーホルダー(商品名「ドラゴン・ソード」。以下「原告商品」という。)と形態が類似しており、原告商品と混同を生じさせている、②原告商品の形態を模倣した商品であると主張し、被告商品の製造、販売行為は、①の点で不正競争防止法二条一項一号に、②の点で同項三号にそれぞれ該当する不正競争行為であるとして、同法三条に基づき右行為の差止並びに被告商品及びその製造に供した金型の廃棄、同法四条に基づき損害の賠償を求めた事案である。

(判旨)

1 不正競争防止法二条一項三号にいう「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、行為の客体の面において、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に形態が同一であるか実質的に同一と言える程に酷似しており、かつ、行為者の認識において、当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか、実質的に同一と言える程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要し、それをもって足りるものであり、行為者の意図としては、当該他人の商品の形態を参考にして、あるいは大幅の改変を加えて新たな形態の商品を作り出したものと認識していたとしても不正競争行為に該当することを免れない。

すなわち、商品形態の創作性を問わず、商品販売開始後三年間に限って模倣商品の譲渡等を不正競争行為とした本号の趣旨は、他人の商品の形態をそのまま模倣することによって、他人が、費用、労力をかけて開発した成果である商品の形態を許諾なく利用して、開発のコストを節約する一方で商品の開発につきものの失敗の危険を小さく抑えつつ、当該商品を開発した他人と、同じ商品について市場で競争しようとすることは、競争のあり方として不当な行為であるので、そのような行為を不正競争とすることにより商品を開発して市場においた者の先行利益を一定の期間保護することにあるところ、既に存在する商品の形態とこれに依拠して作られた商品の形態とが完全に同一ではなく、両者の間に相違点があるとしても、その相違点が当該商品全体からすると微細であり、商品全体として観察すれば、両者の形態が実質的に同一と認められる場合には、競争のあり方として不当なことは、両者の形態が完全に同一である場合とかわりがなく、また、客観的には他人の商品の形態と実質的に同一と認められる商品形態を他人の商品形態に依拠して作り出した以上、主観的に単に参考にしたにすぎないとか新たな形態の商品を作り出したものと認識していたとしても、競争のあり方としての不当性にかわるところがないからである。

2 これを本件についてみると、原告商品、被告商品の形態は別紙原告商品物件目録、被告商品物件目録のとおりであり、各商品の形態の特徴を文言で表すと次のとおりと認められる。

(一) 原告商品(検甲第二号証)

(1) 本体部分は、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形をなす双刃の洋剣の刃先を下方に向けたものに、竜が、下方の洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に浮彫りされている。本体部分の上端の孔に連結部の一端の環が挿通され、連結部の他端の環に鍵を保持する大きな円形のリングが挿通されている。

(2) 本体部の表面から見ると、竜は鍔部の左端に右前足を、柄部と鍔部の交差部分の右側に左前足をかけ、頭部を柄上端部分に右上方から左斜め下方に向けており、同方向をにらみながら、威嚇するように口を開け、牙を見せている。竜の胴体は洋剣の刃体の中程の手前側を左上から右下へS字状にうねり、刃体の裏側を回って尾の先が刃先の左方に表われている。

(3) 本体部分の大きさは、縦約六・八センチメートル、横最大幅約二・七センチメートルである。

(4) 本体部分の表面側の略十字形の洋剣の十字の中心部分には、宝石状にカットされた円い形状の紅色のガラス玉がはめ込まれている。

(5) 本体部分の裏面部分は、右(1)、(2)の状態の裏側を見るように、下から上に竜が洋剣に巻きつく形状に浮彫りされている。

(6) 全体の色彩は、金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色である。

(7) 竜の顔、鱗などの彫りは幾分浅く、鋸刃状の背鰭は大きめである。

(二) 被告商品(検甲第一号証)

(1) 本体部分は、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形をなす双刃の洋剣の刃先を下方に向けたものに、竜が、下方の洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に浮彫りされている。本体部分の上端の孔に連結部の一端の環が挿通され、連結部の他端の環に鍵を保持する大きな円形のリングが挿通されている。

(2) 竜は胴体の両端に頭部のある双頭の竜と見られるが、本体部の表面から見ると、柄部分側の頭を前と考えて、鍔部の左端に右前足を、柄部と鍔部の交差部分よりやや右側に左前足をかけ、前の頭部を柄上端部分に右上方から左斜め下方に向けており、同方向をにらみながら、威嚇するように口を開け、牙を見せている。竜の胴体は洋剣の刃体の中程の手前側を左上から右下へS字状にうねり、刃体の裏側を回って刃先の左方のもう一方の頭部(後側の頭部)となっている。竜は、両後足(後側の頭部から見ると両前足)で刃体下方の最も幅の広い部分を両側からつかみ、後側の頭部は、左下から右斜上方に向いており、柄部分の頭部と向き合って、にらみながら威嚇するように口を開け、牙を見せている。

(3) 本体部分の大きさは、縦約八センチメートル、横最大幅約四センチメートルである。

(4) 本体部分の表面側の略十分形の洋剣の十字の中心部分には、宝石状にカットされた円い形状の薄紫色のガラス玉がはめ込まれている。

(5) 本体部分の裏面部分は、右(1)、(2)の状態の裏側を見るように下から上に竜が洋剣に巻きつく形状に浮彫りされている。

(6) 全体の色彩は、金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色である。

(7) 竜の顔、鱗などの彫りは深く、鋸刃状の背鰭は小さめである。

3 (一) 右2の事実及び検甲第一号証、検甲第二号証によれば、原告商品と被告商品は、キーホルダーとして通常の形態であるリング部及び連結部の形態を共通にするのは勿論のこと本体部分の形態が、①全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形で表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣に、竜が、洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされている形態の基本的構成、②柄上端部分の竜の頭部は右上方から左斜め下方に向けて、同方向をにらみながら、威嚇するように口を開けて、牙を見せており、鍔部の左端に右前足を、柄部と鍔部の交差部分の右側に左前足をかけ、胴体が洋剣の中程の手前側を左上から右下へS字状にうねり、刃体の裏側を回っている洋剣に巻きつく竜の具体的形態、③金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色という色彩が共通している。

(二) 他方、右2の事実及び検甲第一号証、検甲第二号証によれば、原告商品と被告商品の各本体部分の形態には、①原告商品では、洋剣に巻きついているのが頭部が一個の通常の竜であり、表側から見て洋剣の刃先の左方に尾の先が表われているのに対し、被告商品では、胴体の両端に頭部のある双頭の竜であり、表側から見て洋剣の刃先の左方にもう一つの頭部がある点、②原告商品では縦約六・八センチメートル、横最大幅は約二・七センチメートルであるのに対し、被告商品では縦約八センチメートル、横最大幅は約四センチメートルである点、③鍔部にかけた竜の足の鍔部のつかみ方、竜の顔、背鰭、鱗の形状の詳細及び彫りの深さ、ガラス玉の色の点で異なっていることが認められる。

(三) 右(一)に認定した原告商品と被告商品との全体の形態の共通点、とりわけ①ないし③のような本体部分の形態の同一点が、形態の基本的構成、形態の重要な構成要素の一つである竜の具体的形態、本体部分の色彩という、両商品の形態の主要部分にかかわることであるのに対し、右(二)に認定した原告商品と被告商品との本体部分の相違点のうち、①は竜の形態にかかわるものではあるが、本体部分の全体の形態の中では、印象が弱いこと、②の大きさの違いもわずかなものであること、③は右(一)に認定した共通部分の細部の相違点であることを考慮すれば、被告商品は、原告商品を直接原型として型どりをした金型から製造されたものとはいえないものの、両者の形態は酷似しており、実質的に同一であるということができる。

4 被告商品が、原告商品の販売開始後八ヶ月以上経過して販売が開始されたものであり、その間に原告商品は約二八万個販売されたものであり、後記5のとおり被告商品のデザインが被告に納品される以前の平成六年五月までに限っても九万七〇〇〇個余りが販売されたこと(甲第四号証)、原告と取引のある卸問屋ではヒット商品と認識していたものであることに加え、原告商品や被告商品のような土産物店には同業者が軒を並べて立地し、他店の取扱商品中顧客に人気があり売れ行きの良い商品が何であるかを認識し易く、卸問屋、製造業者も売れ行きの良い商品についての情報を得やすいものと推認できること、前記1ないし3のとおり原告商品と被告商品とは酷似しており、その程度は原告商品を見ないで製造した被告商品が偶然に原告商品に似たものとは到底考えられない程であり、他方、原告商品自体第三者の商品あるいはデザインを模倣したものであり、被告商品もその第三者の商品あるいはデザインを模倣したものである場合や原告商品を模倣した第三者の商品を模倣して被告商品が作られた場合にも原告商品の形態と被告商品の形態が前記のように高度に類似する可能性はあるが、そのような第三者の商品、デザインの存在をうかがわせるに足りる証拠すらないことを考慮すると、被告商品は原告商品に依拠して作られたものであることが優に推認できる。

(中略)

原告は、被告は平成六年九月三〇日から平成七年六月八日までに被告商品を一個一〇〇円で少なくとも二〇万個販売し、その利益率は少なくとも三七パーセントであるから、被告は被告商品の販売により少なくとも七四〇万円の利益を受けたと主張し、被告は、右期間中、製造委託先から一個八〇円で仕入れた被告商品を一二〇円で五万個販売したことを自認しつつ、返品数が確定できないから、実販売数及び販売による純利益について認否できない旨主張する。

被告が右自認する以上に、被告商品の販売数、販売利益を直接認めるに足りる証拠はない。

ところで、当裁判所は、原告の申立て(平成八年(モ)第一九一八号)により、不正競争防止法六条に基づき、被告に対し、被告の本件不正競争行為による損害の計算をするために必要な書類として、平成六年九月三〇日から平成七年六月八日までの間の被告商品の製造、販売に関する①総勘定元帳、②売上台帳(得意先別元帳)、③買掛台帳(仕入先別元帳)、④売上伝票、仕入伝票、納品書、受領書、⑤確定申告書控(添付書類一切を含む)、⑥販売実績表、売上粗利益表、製造原価計算表を、本決定確定後一〇日以内までに当裁判所に提出すべき旨を命ずる決定をし、右決定は平成八年八月二日に被告に送達され、同月九日の経過により確定したが、被告は、当裁判所が命じた本決定が確定した一〇日後である同月一九日を経過しても、本件口頭弁論の終結に至るまで、提出を命じられた前記書類を提出していない。

前記のとおり被告の自認する事実、当裁判所の文書提出命令にあえて従わない被告の態度に、原告が、平成六年二月から九月までの間に原告商品を二七万九九〇〇個販売した事実は前記第二の一の2の(二)のとおりであるところ、原告が、取締役が二名、資本金三〇〇万円の有限会社であり、これに対し被告もその当時資本金四〇〇万円の株式会社であって、彼我の会社の規模に格段の差があるものとも認められないことからすると、被告が八ヶ月の期間中に被告商品を二〇万個を製造、販売することも特段、不合理ではないことを総合すると、被告は平成六年九月三〇日から平成七年六月八日までの間に、被告商品を一個につき三七円の利益を得て合計二〇万個販売し、合計七四〇万円の利益を得たものと認められるから、不正競争防止法五条一項により、原告は、右と同額の損害を受けたものと推認される。

控訴審判決

| 事件番号 | 平成8年(ネ)第6162号 |

|---|---|

| 裁判年月日 | 平成10年02月26日 |

| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |

2 ところで、不正競争防止法二条一項三号にいう「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、客観的には、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることを要し、主観的には、当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要するものである。

ここで、作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないものというべきである。

3 これを本件についてみると、前記1の認定事実によれば、原告商品と被告商品とは、本体部分において、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形をなし、表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣の刃先を下方に向けたものに、竜が、下方の洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされており、本体部分の上端の孔に連結部の一端の環が挿通され、連結部の他端の環に鍵を保持する大きなリングが挿通されている点、本体部分の表面から見ると、柄上端部分にその頭部を表す竜は、鍔部の左端に右前足を、柄部と鍔部の交差部分の右側に左前足をかけ、頭部を柄上端部分に右上方から左斜め下方に向けて、同方向をにらみながら、威嚇するように口を開け、牙を見せており、胴体が洋剣の刃体の中程の手前側を左上から右下へS字状にうねり、刃体の裏側を回って洋剣に巻きついている点、全体の色彩が、金属的光沢を有する黒味を帯びた銀色である点で共通していることが認められるが、他方、原告商品では、洋剣に巻きついている竜は頭部が一個の通常の竜であり、表面側から見て、洋剣の刃先の左方に尾の先が表れているのに対し、被告商品では、洋剣に巻きついている竜は胴体の両端に頭部のある双頭の竜であり、表面側から見て、洋剣の刃先の左方にも頭部が表れており、左下から右斜上方に向いて柄部分側の頭部と向き合ってにらみながら威嚇するように口を開け、牙を見せている点、本体部分の大きさが、原告商品では、縦約六・八センチメートル、横最大幅は約二・七センチメートルであるのに対し、被告商品では、縦約八センチメートル、横最大幅は約四センチメートルである点、竜の顔、鱗などの彫りの深さ、背鰭の形状の詳細、ガラス玉の色の点で異なっていることが認められる。

右のとおり、原告商品は頭部が一個の通常の竜であるのに対し、被告商品は胴体の両端に頭部のある双頭の竜であるという相違点が存するところ、被告商品の製造、販売時において、双頭の竜を表したキーホルダーが存在したことを認め得る的確な証拠はなく(証人Aは、右のようなキーホルダーを見たことがある旨供述しているが、たやすく措信できない。)、また、双頭あるいは複数の頭を有する竜のデザイン自体がよく知られたものであることを認め得る証拠もないこと、原告商品、被告商品とも、基本的には、洋剣と竜のデザインを組み合わせたものであって、商品としての形態上、竜の具体的形態が占める比重は極めて高く、被告商品において洋剣の柄部分側と刃先側に表された竜の頭部が向き合っている形態は、需要者に強く印象づけられるものと推認されることからすると、被告商品における竜の具体的形態は、被告商品の全体的な形態の中にあって独自の形態的な特徴をもたらしているものと認められること、本体部分の大きさの違いもわずかであるとはいえず、表面部分の面積を対比しても、ほぼ一(原告商品)対二(被告商品)程度の違いがあり、量感的にも相当の違いがあること(検甲第一、第二号証)からすると、原告商品の形態と被告商品の形態との間に前記のとおりの共通点が存すること、及び、原告商品の製造、販売当時(平成六年一月)において、原告商品の基本的構成である、本体部分において、全体が金属製で偏平であり、柄及び刃体と鍔部とが交差して縦長の概略十字形で表面側の十字の中心部分に宝石状にカットされた円い形状のガラス玉がはめ込まれている双刃の洋剣に、竜が、洋剣の刃先部分から、刃体、鍔部、柄部と上方に向けて左巻きにほぼ二巻き螺旋状に巻きついた状態に表側、裏側共に浮彫りされている形態、あるいはこれに類似する形態を有するキーホルダーが存在していたことを認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、被告商品の形態が原告商品の形態に酷似しているとまでは認め難く、実質的に同一であるとは認められない。

したがって、その余の点について検討するまでもなく、被告商品は、原告商品の形態を模倣したものとは認められない。

ちなみに、証人A(被控訴人の前代表者)は、控訴人代理人が検甲第二号証(被告商品)を示して、「これは竜の頭が二つありますよね。」という尋問を行ったのに対して、「この商品は改造なさったんじゃないですか。」と証言しているが、このことは、同証人自身、被告商品の形態が原告商品の形態に酷似しているとは認識していなかったことを窺わせるものである。

三 結論

以上のとおりであって、被控訴人の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく失当として棄却すべきである。

よって、右と結論を異にする原判決を取り消し、被控訴人の本訴請求を棄却する。

損害賠償請求事件(ベストエバー「プードル」ぬいぐるみ事件)

<不正競争防止法第19条第1項第5号ロの適用除外により、不正競争行為(不正競争防止法第2条第1項第3号)に基づく損害賠償及び謝罪広告の請求を棄却。>

| 事件番号 | 平成19年(ワ)第19275号 |

|---|---|

| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成20年07月04日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第2 事案の概要

本件は、被告の販売した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)が、原告株式会社ベストエバー(以下「原告ベストエバー」という。)が製造し、原告株式会社ベストエバージャパン(以下「原告ベストエバージャパン」という。)が販売する別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号に該当すると主張して、原告らが、被告に対し、不正競争行為に基づく損害賠償及び謝罪広告を請求し、また、被告が、原告ベストエバーが著作権を有する原告商品の形態を模倣した被告商品を原告らに無断で販売、譲渡する行為は、原告ベストエバーの著作権及び原告商品の日本国内における販売等につき独占的な権利を有している原告ベストエバージャパンの利用許諾権を侵害する不法行為に当たると主張して、原告らが、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する事案である。

(判旨)

5 争点(3)(被告は被告商品が原告商品を模倣したものであることにつき善意かつ無重過失であったか)について

(1) 前記認定に係る事実によれば、被告における商品の仕入れは、商品の仕入れを担当する部門に所属するバイヤーが、仕入先が行う多数の企画提案の中から、特定の商品の企画提案を採用し、その販売数量や価格等を決定して行うというものであり、また、被告商品の仕入れを担当する部門が1年間に取り扱う商品数だけでも約12万点に及び、仕入先が被告に対して行う企画提案の数も極めて多数に及ぶものと推測されることからすると、被告は、被告商品の仕入れを行うに当たり、被告商品の企画や生産の過程に関与することはなく、被告商品の選定やその販売数量及び価格等の決定のみを行っていたものと認められる。また、上記の膨大な数量の商品すべてについて、その開発過程を確認するとともに、形態が実質的に同一である同種商品がないかどうかを調査することは、著しく困難であるということができる。一方、原告商品は、これまでの販売金額が合計19万0487円、販売数量も合計330個にとどまり、その宣伝、広告も、原告ベストエバージャパンのウェブページや商品カタログに写真が掲載されている程度であって、一般に広く認知された商品とは認められないことからすると、被告は、被告商品を平成化成から購入するに当たり、取引上要求される通常の注意を払ったとしても、原告商品の存在を知り、被告商品が原告商品の形態を模倣した事実を認識することはできなかったものというべきである。以上によれば、被告は、被告商品の購入時にそれが原告商品の形態を模倣したものであることを知らず、かつ、知らなかったことにつき重大な過失はなかったものと認められる。

(2)原告らは、被告のバイヤーであるXと名刺交換を行い、原告ベストエバージャパンの商品が掲載されたカタログ等を交付し、その後も毎年、被告にカタログを送付していたこと、平成15年9月に開催された東京ギフトショーにおいて出展したプチホルダーについて審査員特別賞を受賞し、そのことが業界誌に掲載されたこと等から、被告は、被告商品が原告商品の形態を模倣した商品であることを知り、少なくとも、知らなかったことにつき重大な過失があると主張する。

しかしながら、前記認定に係る事実によれば、Xは、被告商品の仕入れを担当する部門のバイヤーではないことが認められ、また、Xとの名刺交換から被告商品の販売が開始される平成18年4月ころまで約4年が経過しており、その間、被告において原告商品の購入が具体的に検討された形跡は認められないから、被告の一従業員であるXとの名刺交換及び同人へのカタログ等の交付という事情のみでは、被告が原告商品の存在を認識し、又は認識することができたということはできない。また、上記のとおり、現在まで被告において原告商品の購入が具体的に検討された形跡がないことに加え、被告が取り扱う商品の数が膨大であり、被告が仕入先等から送付を受けるカタログの数量も極めて多数に及ぶものと推測されること、東京ギフトショーにおいてプチホルダーが審査員特別賞を受賞した際、原告商品は一般に販売されていなかったこと、原告商品は平成16年8月から販売が開始されたものの、(1)で説示したとおり、その販売金額及び数量等によれば、一般に広く認知された商品とは認められないことからすれば、被告に毎年送付されたカタログの一部に原告商品が掲載され、また、東京ギフトショーにおいてプチホルダーが審査員特別賞を受賞し、その事実が業界誌に掲載されたとしても、これらの事情をもって被告の悪意、重過失を基礎付けることはできないというべきである。原告らの上記主張は、採用することができない。

6 争点(4)(原告商品は著作権法により保護される著作物に当たるか)について

著作権法2条1項1号は、同法により保護される著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し、同条2項は、「この法律にいう美術の著作物には、美術工芸品を含むものとする。」と規定している。これらの規定は、意匠法等の産業財産権制度との関係から、著作権法により著作物として保護されるのは、純粋美術の領域に属するものや美術工芸品であり、実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されているものは、それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り、著作権法による保護の対象になるという趣旨であると解するのが相当である。

原告商品は、小物入れにプードルのぬいぐるみを組み合わせたもので、小物入れの機能を備えた実用品であることは明らかである。そして、原告が主張する、ペットとしてのかわいらしさや癒し等の点は、プードルのぬいぐるみ自体から当然に生じる感情というべきであり、原告商品において表現されているプードルの顔の表情や手足の格好等の点に、純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を認めることは困難である。また、東京ギフトショーにおいて審査員特別賞を受賞した事実が、原告商品の美術性を基礎付けるに足るものでないことは明らかである。したがって、原告商品は、著作権法によって保護される著作物に当たらない。

原告商品 被告商品

不正競争防止法

第十九条(適用除外等)

第1項 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第六号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

第五号 第二条第一項第三号に掲げる不正競争次のいずれかに掲げる行為

イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。

ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

不正競争防止法違反差止等請求事件(「マンホール用ステップ」事件)

<不正競争防止法2条1項3号にいう「商品」とは、「譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する」対象となるものであること、すなわち、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となるものであることが必要である。したがって、商品の形態の一部分が、独立した譲渡、貸渡し等の対象でなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には、当該一部分に商品の形態の特徴があって、その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り、原則として、その一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできない。>

| 事件番号 | 平成15年(ワ)第17358号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争防止法違反差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成17年05月24日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

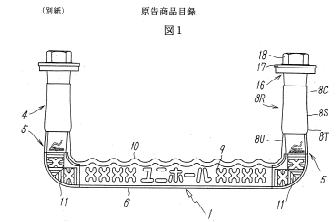

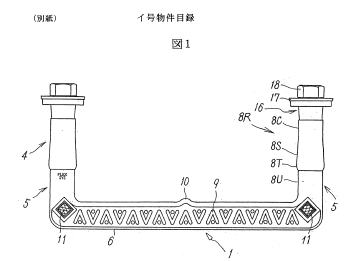

事案の概要

本件は、原告らが被告らに対し、① 原告商品を模倣する被告商品の販売等の行為が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同法4条に基づき、損害賠償を請求するとともに、② 原告商品の形態が周知であり、これと類似する被告商品の販売等の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同法3条に基づき、ロ号物件の販売等の差止め及び廃棄を請求し、同法4条に基づき、損害賠償を請求する事案である。

(判旨)

第4 当裁判所の判断

1 原告商品及び被告製品の構成

証拠(甲2、4、8、12ないし15、乙1、2、13、検甲1、検乙1、2。枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、原告商品及び被告製品の構成は、それぞれ次のとおりである。

(1) 原告商品の構成

ア 基本的形態

原告商品は、全体にU字形の芯金に黄色の合成樹脂層を被覆することにより、足踏部とその両側に位置する側部とマンホール壁内に挿入される脚部とを有する足掛具である。

イ 原告商品の足踏部は、次の形態を有する。

(ア) 足踏部は、直線状の芯金に合成樹脂層の被覆がされたものであり、該被覆は長手方向の上下面間の中央部の厚さが両端部側に比較して若干薄くなっており、足踏部の外面及び内面は、厚さ方向の中央部が長手方向に若干膨出し、(イ) 上記合成樹脂層の上下面に滑止め用の凹凸があり、凸部は左右8つのX字形が横方向に並んでおり、中央には「ユニホール」の凸文字が設けられている。

(ウ) 足踏部の内側面には波形で中央が中高の握り部が9個形成されており、

(エ) 上記足踏部の両端部の合成樹脂層の内周面側を除いた外周に平面視扇形状の赤色透明樹脂製反射体(外面に2つのX字形の凸部がある)が取り付けられている。

(中略)

(2) 被告製品の構成

ア 基本的形態

被告製品は、全体にU字形の芯金に黄色の合成樹脂層を被覆することにより、足踏部とその両側に位置する側部とマンホール壁内に挿入される脚部とを有する足掛具である。

(中略)

2 争点(1)(不正競争防止法2条1項3号)について

(1) 不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣」とは、他人の商品の形態をまねて、その商品と同一又は実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、双方の商品を対比して観察したときに、形態が同一であるか又は実質的に同一といえるほどに酷似していることを要する。

(2) イ号物件について

ア 前記1(3)のとおり、原告商品とイ号物件は、基本的形態が同一であり、脚部及び寸法は、ほぼ原告商品と同一である。しかし、この基本的形態は、原告三山や被告らの他の製品及び他社の製品にも使用されており(甲6、16、乙3ないし12、14ないし19。枝番を含む。)、マンホール用足掛具の基本的な構造であるといえるから、「同種の製品が通常有する形態」ということができる。そして、寸法については、商品の形態を直接形成するものではないから、模倣の有無の判断に際しては、参考となるにすぎない。

他方、原告商品とイ号物件の足踏部及び側部には、前記1(3)イ、ウのとおり相違点が存在する。これらの相違点のうち、足踏部に関する相違点④及び⑤は、注意深く比較検討しないと気が付かない程度の相違であって、形態の比較において大きな影響を与える相違点ではない。しかし、足踏部に関する上面滑止め用凸部、握り部及び反射体の相違(前記1(3)イ①ないし③)並びに側部の相違(前記1(3)ウ)については、容易に目に留まり、商品の全体の半分以上の割合を占める部位にわたる差異であり、形態に大きく影響を与える顕著な相違ということができる。そして、これらの相違点を考慮すると、イ号物件は、原告商品と同一であるといえないのみならず、実質的に同一であるということもできない。

イ もっとも、イ号物件は、原告商品の形態から同種の商品が通常有する形態を除いた脚部、足踏部及び側部のうち、脚部については、原告商品の脚部とほぼ同一である。

しかしながら、不正競争防止法2条1項3号は、「他人の商品(中略)の形態(中略)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」を不正競争行為と規定しているのであるから、同号にいう「商品」とは、「譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する」対象となるものであること、すなわち、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となるものであることが必要である。したがって、商品の形態の一部分については、それ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となる部品である場合には、その部品の形態は「商品の形態」であるといえるが、商品の形態の一部分が、独立した譲渡、貸渡し等の対象でなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には、当該一部分に商品の形態の特徴があって、その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り、原則として、その一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできない。そして、本件では、脚部は、原告商品ないし被告製品から取り外すことができず、独立して譲渡、貸渡し等の対象となる部品ではなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない上、上記特段の事情を認めるに足りないから、脚部の形態をもって、同法2条1項3号にいう「商品の形態」ということはできない。

そして、原告商品とイ号物件を比較した場合には、前記のとおり、両者には足踏部及び側部において顕著な相違点が認められるから、イ号物件は、原告商品の形態を模倣した商品であるということはできない。

(3) ロ号物件について

前記1(3)のとおり、ロ号物件は、イ号物件との相違点に加え、さらに脚部においても原告商品との相違点を生じるものである。

したがって、イ号物件が原告商品の形態を模倣した商品であるといえない以上、ロ号物件も原告商品の形態を模倣した商品であるということはできない。

(4) 小括

以上のとおりであるから、原告らの不正競争防止法2条1項3号に基づく請求は理由がない。

3 争点(2)ア(ア)(商品等表示性)について

(1) 不正競争防止法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって不正競争行為と定めたものであるところ、その趣旨は、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより、事業者間の公正な競争を確保することにある。

同号にいう「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいう。商品の形態は、商標等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには、①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性)、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。

他方、不正競争防止法2条1項1号の趣旨は前記のとおりであり、商品の形態自体やそれによって達成される商品の機能を当該事業者に独占させることを目的とするものではないものの、商品の形態自体が上記「商品等表示」に該当し、当該商品の販売行為が同号に該当するとすると、その場合には、当該形態を有する商品の販売そのものが禁止されることになる。このような場合であっても、その商品の形態が商品の技術的な機能及び効用と関係がないか、又は商品の技術的な機能及び効用に由来はするが他の形態を選択する余地があるときには、商品の形態を変更することにより、同一の機能及び効用を奏する商品を販売することが可能となる。

これに対し、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは、結果的に、特許権等工業所有権制度によることなく、永久にその形態によって実現されるのと同一の機能及び効用を奏する同種の商品の販売が禁じられ、第三者の市場への参入を阻害し、これを特定の事業者に独占させることになる。このような形態が商品等表示に該当するとすると、結果的に、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するというにとどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することを許さず、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することとなる。

したがって、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合であっても、他の形態を選択する余地がある中から客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有する形態を採用し、その商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合には、商品の技術的な機能及び効用に由来することの一事をもって不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当しないということはできない。もっとも、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合には、商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることは稀であり、同種商品の中でありふれた形態であることが多いと思われ、このような場合には、結局、前記①の要件を欠き商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するには至らず、「商品等表示」に該当しないことに帰する。

これに対し、当該形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来する場合には、これを工業所有権制度によることなく永久に特定の事業者に独占させることは相当ではないから、上記「商品等表示」として保護することはできないと解するのが相当である。

原告商品 イ号物件

ロ号物件

損害賠償請求事件(競業避止義務)

| 事件番号 | 平成12年(ネ)第233号 |

|---|---|

| 事件名 | 損害賠償請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成12年11月30日 |

| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |

1 本件競業避止義務に関する条項の有効性について

本件競業避止義務を定めた条項は、フランチャイズ契約に伴うものであって、禁止する競業の種類を右契約に係る営業と同一分野に限定しており、競業禁止期間が右契約終了後三年間に限定されていることに照らせば、右条項を、憲法二二条一項に違反するとか、公序良俗に反するとか、ということはできない。

2 宅配専門寿司店舗の場合、商品を宅配することから、フランチャイジーは、一度顧客となった人とその住所を把握しているものである。そして、一度顧客となった人は、宅配寿司を好む人である可能性が高いから、この情報を利用して宅配専門寿司店舗を競業すれば有利な立場に立つことができる。本件がこのような性質を持つ宅配専門寿司店舗のフランチャイズ契約に係るものであることに、本件競業避止義務の存在を加えて総合すれば、一審被告アイテック及び同アイエンタープライズは、本件フランチャイズ契約の存続中も、少なくとも、契約に係る店舗と商圏が競合する地域においては、同一分野における営業に従事してはならないとの義務を負っていたものというべきである。

競業行為差止請求事件

| 事件番号 | 平成13年(ネ)第2533号 |

|---|---|

| 事件名 | 競業行為差止請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成13年12月27日 |

| 裁判所名 | 大阪高等裁判所 |

販売代理店契約書には、本件競業禁止条項が印刷されている。その内容は、「本契約が終了した後3年間は同種商品の販売をし、または、同種商品の販売業務を行う者と共同で営業を行い、もしくは、他者より同種商品の販売業務の受託をしてはならない。」というものである。

控訴人らは、争いのないとおり、販売代理店契約を終了させ、その後J株式会社を共同で運営し、被控訴人の営業地域に含まれる地域で、被控訴人が販売しているのと同様の床下防虫ネット及び床下換気扇の訪問販売をしている。

本件は、被控訴人が、本件競業禁止条項に基づいて、控訴人らに対し、近畿地方において、床下防虫ネット及び床下換気扇の販売を行い、又は上記各商品の販売業務を行う者と共同で営業を行い、もしくは第三者より上記各商品の販売業務の受託をしてはならない旨の裁判を求めるものである。

(2) 本件競業禁止条項のような競業禁止の約束は、憲法22条に定める職業選択の自由を直接制約する約束であるから、合理性、必要性及び相当性が認められない場合には、公序良俗に反して無効というべきである。そして、当該約束が有効といえるかどうかは、その適用を求める者が主張し、立証し得た諸般の事情を総合的に検討して、判断されるべきである。

(中略)

(4) しかし、本件の証拠からは、本件競業禁止条項を有効と認めることはできない。

① 競業禁止期間は3年であるが、決して短い期間ではなく、むしろ相当長い。

② 控訴人らは、販売代理店と名付けられているが、前記のとおり実態は被控訴人の従業員と変わらない。控訴人らの仕事は、外に出て、家をまわり、床下の開口部に付ける床下防虫ネットと床下等に設置する床下換気扇を売り込み、売れたときにこれを取り付けるというものであり、基本的には単純労働に該当する。控訴人Hの場合には中学を卒業した後高校を中退して最初に就いた仕事であるように(控訴人H)、特別の知識経験を必要とするものではなく、基本的なことは1日あれば修得できる程度で、短期間に修得できる仕事である。被控訴人から職を得てこのような仕事の仕方を修得したに過ぎない者が同種の仕事に就くことを禁止される期間として考えると、3年間が短いとは到底認められない。

③ しかも、3年間の競業禁止の代償となるものが見当たらない。被控訴人代表者の供述中には、販売代理店の収入が高いことを強調するような部分があるが、具体性がなく、これを裏付けるに足りる証拠はない。かえって、控訴人らは販売代理店扱いを受けるため、社会保険制度や特別の福利厚生面の提供はなく、退職金もない。

④ 本件競業禁止条項は、販売代理店であった期間の長短を問わずに適用される。控訴人らのうち控訴人Oの販売代理店期間は2か月に過ぎず、控訴人Mは1年8か月程度、同Hでも2年余りに過ぎない。それでも3年間の競業が禁止されるのは、②③と考え合わせると著しく均衡を欠く。

⑤ 本件競業禁止条項による禁止の範囲は、被控訴人の販売する商品と同種の商品の販売及び販売の受託等であるが、被控訴人の営業が床下防虫ネットと床下換気扇の販売業であるように、それ自体が一個の事業の全体となり得るものである。また、被控訴人の販売する床下防虫ネット及び床下換気扇と同種の商品というのは、要するに床下防虫ネット及び床下換気扇一般と言い換えるのとほとんど変わりがない。そうすると、本件競業禁止条項は、床下防虫ネット及び床下換気扇の販売という一個の事業自体を包括的に禁止する趣旨のものといわざるを得ないから、本件競業禁止条項により禁止される営業の範囲は広い。

⑥ 被控訴人は、本件競業禁止条項には場所的な限定がされていると主張するが、そのようには認められない。被控訴人は、被控訴人が現実に営業している地域に照らすと、禁止場所は近畿一円に限定されていると主張する。しかし、被控訴人が現実に営業している地域というのがどういう場所をいうのかは明確ではない。被控訴人が近畿一円を網羅的に営業範囲としていると認めるだけの証拠はないから、近畿一円を禁止場所とすることが合理的な限定とも思えない。

⑦ 被控訴人は、被控訴人の事業は、商品及びサービス内容に新規性、固有性、特殊性があり、他社にはない独特のノウハウを用いた訪問販売業であるし、本件競業禁止条項があるから販売代理店にこれらのノウハウ等を提供できると主張する。そして、その具体的内容を種々主張している。しかし、顧客へのアプローチの方法や時間配分に関する販売代理店間の受け継ぎ及び指導といわれている点について特に新規性等がある事実を認めるに足りる証拠はない。地域・町内・団地等の風習やしきたり、又はその時々の関心事、他社との契約件数の比率、施工業者の限定情報、平日の留守宅の比率情報等といわれるものの受け継ぎないし指導について、特殊な知識・情報・経験に基づく独特のノウハウがあると認めるに足りる証拠もない。取付方法に独自のノウハウがあると認めるに足りる証拠もない。

(中略)

本件競業禁止条項は、被控訴人の単純な業務に携わっていた者で、これといった秘訣や秘密を開発ないし管理していた者ではなく、あるいはそのような重要な秘訣や秘密を伝授されたのでもない者に対し、就業期間の長短とは全く無関係に、長期間にわたり、事業内容及び事業場所について相当広範囲な競業を禁止するものであり、禁止の代償としてこれといった利益も提供されていないところ、本件競業禁止条項による制約を課さなければ被控訴人に固有の秘訣や秘密が維持管理できないというような相当強い必要性があることは認めがたいのである。このような本件競業禁止条項は、前記憲法の規定に鑑みると、公序良俗に反して無効と認めるのが相当である。

営業秘密使用差止等請求事件(アートネイチャー事件)

| 事件番号 | 平成15年(ワ)第7588号等 |

|---|---|

| 事件名 | 営業秘密使用差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成17年02月23日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

当裁判所は、被告らが、営業秘密規程に基づく競業避止義務を負うか否かの点はさておき、少なくとも、本件誓約書に基づく競業避止義務を負うというべきであると判断する。その理由は以下のとおりである。

イ 争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 被告A、被告B及び被告Dは、アートネイチャー東京に入社し、その後アートネイチャー東京から分社したアートネイチャー関東に移り、被告Cは、同分社後のアートネイチャー関東に入社し、いずれも、平成13年4月2日にアートネイチャー関東が原告に吸収合併されるのに伴い、原告の従業員となった(甲34、乙35ないし37、41)。

(イ) 被告Aらは、平成10年3月下旬に、被告Cは同年5月24日に、当時の勤務先であったアートネイチャー関東に対し、本件誓約書に署名押印して提出した(甲29の1ないし3、47)。

(ウ) 本件誓約書には、その3項及び4項に、以下のとおりの記載がある(甲29の1ないし29の3、47)。

「3.貴社を退職する場合も次の事業に関して就職したり、役員に就任したり、独立して営業などをしません。ただし、貴社より書面で承諾いただいた

ものについては、この限りではありません。

① 貴社が行う主たる事業と競合関係にたつもの

② 貴社の企画または開発中の事業と競合関係にたつもの

③ その他、貴社が定めた事業

4.前項による就職または自営等の禁止期間は、原則として退職の日から2年間とします。ただし、それより長期または短期の期間を貴社が定めた場合は、それに従います。」

(エ) 本件誓約書には、合意内容が、就業規則や営業秘密規程等の社内の規則等の規定に基づくことや、それらに依拠するものであることを示す記載はない(甲29の1ないし29の3、47)。

(オ) アートネイチャー関東は、平成13年4月2日、アートネイチャー東京等の販売会社とともに、原告に吸収合併された(甲34)。

ウ 本件合意書の効力

イで認定した事実に基づいて、以下検討する。本件誓約書は、被告Aらとアートネイチャー関東との間で交わされた個別の合意であり、アートネイチャー関東が原告に吸収合併されたことに伴い、その効力は原告に承継された。したがって、被告Aらは、原告との間で、本件誓約書に基づく義務を負担する。

これに対して、被告Aらは、本件誓約書も就業規則等を根拠とするものであり、アートネイチャー関東及び原告のいずれの就業規則等も、必要な手続が履践されていない無効なものであるから、本件誓約書も効力を生じない旨主張する。

しかし、本件誓約書が作成された時点での被告Aらの勤務先であるアートネイチャー関東の秘密規定(甲65)4条には、個別に秘密保持契約を締結する旨が規定されているのみであるし、前記のとおり、本件誓約書には、就業規則や秘密規定等の他の規則に根拠を置く旨の記載はないので、被告Aらのこの点の主張は、前提を欠き、採用することはできない。

(2) 被告Aらの負う競業避止義務の内容及び義務違反の有無

そこで、被告Aらが負う競業避止義務の内容及び義務違反の有無について検討する。

ア 従業員と使用者との間で締結される、退職後の競業避止に関する合意は、その性質上、十分な協議がされずに締結される場合が少なくなく、また、従業員の有する職業選択の自由等を、著しく制約する危険性を常にはらんでいる点に鑑みるならば、競業避止義務の範囲については、従業員の競業行為を制約する合理性を基礎づける必要最小限の内容に限定して効力を認めるのが相当である。そして、合理性を基礎づける必要最小限の内容の確定に当たっては、従業員が就業中に実施していた業務の内容、使用者が保有している技術上及び営業上の情報の性質、使用者の従業員に対する処遇や代償等の程度等、諸般の事情を総合して判断すべきである。上記の観点に照らすならば、従業員が、使用者の保有している特有の技術上又は営業上の情報等を用いることによって実施される業務が競業避止義務の対象とされると解すべきであり、従業員が就業中に得た、ごく一般的な業務に関する知識・経験・技能を用いることによって実施される業務は、競業避止義務の対象とはならないというべきである。

イ 本件についてみると、以下の理由により、被告Aらが、ワンズクラブにおいて行っている業務は、被告Aらが、本件誓約書により負担する競業避止義務の範囲に含まれないと解するのが相当である。

被告Aらがワンズクラブで行っている業務の内容は、既に購入したかつらの使用者を対象として、営業担当者数名及び技術担当者1名によって行う、かつらのメンテナンスや美容業などであって、これらは、被告Aらが原告就業中の日常業務から得た知識・経験・技能を利用した業務ということができ、原告が保有する特有の技術上又は営業上の情報を利用した業務であることを認めるに足りる証拠はない。前記のとおり、被告Aらは、ワンズクラブの業務を開始するに際して、地元新聞等への広告や折り込みチラシ、ポスティングによる宣伝広告活動を行うことにより、自己の顧客を開拓したものであって、原告の特有の営業上の情報を利用したものではない。その他、被告Aらがワンズクラブにおいて業務を遂行するに当たり、原告特有の情報を利用したことを認めるに足りる証拠はない。

以上のような業務内容等に照らせば、被告Aらのワンズクラブにおける業務は、本件誓約書による競業避止義務の内容に含まれないというべきである。

不正競争行為差止等請求控訴事件(高島易断事件)

| 事件番号 | 平成12年(ネ)第1203号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成12年12月13日 |

| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |

争点3(競業的行為禁止の特約違反)について判断する。

証拠(甲一、三)によれば、被控訴人が控訴人に入社するに際して、被控訴人が平成三年三月一八日付け及び同月二八日付けで控訴人(ただし、書面上は「高島易断総本部発真会」あて)に提出した二通の同文の本件誓約書には、「発真会教師としての自覚と責任を持ち、社会奉仕と会の繁栄のため、奮励努力します。」(1)などの一般的な心得とともに、「退会、休職等実際の業務から離れる場合高島の号名および高島易断の商号及び撰名書、許状等本部から借用した物品についてはこれを速やかに返還いたします。」(7)、「退会した後は高島易断及び高島の号名は一切使用いたしません。」(9)などの条項が含まれていることが認められる。

被控訴人は、内容を理解する余裕もなく本件誓約書に署名したことを理由に本件誓約には拘束力がないと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

しかしながら、まず、控訴人において、退会した後の元会員に対して「高島易断」及び「高島」の号名の使用を禁ずるべき合理的な理由があるかどうかについて見るに、控訴人の設立当時、既に多数の易占業者が「高島(高嶋)」の雅号を用いて、その営業に「高島易断(高嶋易断)」を含む表示を使用し、「高島易断」は、易占業そのもの、ないし易占業者の組織、団体を指す一般的な名称となっていたこと、原告が商標権を有していた、指定役務を「易」とし、「高島易断総本部」の文字から成る登録商標は、商標法三条一項六号に該当するとしてその登録を無効とする旨の審決が確定していることは、前示のとおりである。そうすると、控訴人において、「高島易断」ないし「高島」の名称の使用を独占すべき正当な利益はなく、本件誓約により、控訴人を退会した後の元会員に対してこれらの号名の使用を禁ずるべき合理的な理由は乏しいというべきである。

この点について、控訴人は、易占学院による養成及び許状等の付与を通じて「高島易断総本部」の名の下に自己の易占業を組織化するシステムを維持するためには本件誓約を遵守させることが不可欠である旨主張する。しかし、控訴人の右主張の趣旨とするところは、控訴人による養成や許状等の付与を受けない者が控訴人の営業表示に化体された信用ないし名声を冒用することの不当性をいうものと理解されるところ、「高島易断総本部」との表示を使用したとしても、これが控訴人の周知な商品等表示であるとはいえず、また、控訴人がその商標権者でもない以上、その使用を差し止める権利を有しないのであって、被控訴人がより一般的な名称である「高島易断」の表示を用いたとしても、控訴人に特段の不利益が及ぶものではない。さらに、「高島」の表示は、「高島易断」の一構成部分ないし単なる一般的な名字にすぎないことが明らかであり、その使用を禁止する必要性は一層乏しいといわざるを得ない。そうすると、これら表示の使用を包括的に禁止すべき合理的な理由はないから、控訴人の右主張は採用することができない。

次に、本件誓約により被控訴人の受ける不利益について見るに、被控訴人としては、「高島易断」ないし「高島」の名称を使用することなく易占業を営むことも全く不可能であるとまでは考えられないが、易占業界において「高島易断」の名称は前示のとおり重要な意義を有すること、控訴人を退会した後の「高島易断」及び「高島」の号名の使用を禁止する場所、態様、期間等については何らの限定も付していないことからすれば、本件誓約は、実質的には、易占業についての包括的かつ永続的な競業禁止特約と選ぶところはなく、被控訴人が易占業を営むことを極めて困難とし、被控訴人に不当な制約を課するものというべきである。加えて、控訴人が被控訴人に本件誓約を受忍させるための代償措置(金銭的補償等)が講じられたことを認めるに足りる証拠はない。なお、控訴人は、被控訴人の背信性をいうが、控訴人を退会した後に別の易占業に関する組織に加盟し、又は同組織を設立すること自体、何ら背信的な行為ということはできない。

以上の諸点を総合考慮すれば、前示内容の本件誓約は、被控訴人が控訴人の組織で易占ないし易占業を修得しようとする立場に立ったことを契機として、あらかじめ、その組織を離れた後の被控訴人の営業の自由までも不当に奪い、これに対して著しく不合理な内容の義務を負わせることで控訴人が不当な利益を得ようとするものと認めるほかはないから、その合意は、民法九〇条の規定により無効というべきである。

よって、控訴人の競業的行為禁止の特約に基づく予備的請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

顧客名簿の営業秘密該当性

| 事件番号 | 平成19年(ワ)第27846号 |

|---|---|

| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成20年09月30日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第2 事案の概要

本件は、原告において、第三者から購入して取得した別紙名簿目録記載の顧客名簿(以下「本件名簿」という。)が不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当し、被告乙2がこれを不正に取得し、被告株式会社ジュエリー・フオンド(以下「被告会社」という。)がこれを不正に利用したなどと主張して、それぞれ、被告会社の行為については同法2条1項5号又は6号の不正競争に該当し、被告乙2の行為については同法2条1項4号の不正競争に該当することを理由に、被告らに対し、連帯して損害賠償金11億4840万6348円及びこれに対する不正競争行為のあった後(訴状送達の日の翌日)である、被告会社については平成19年12月21日から、被告乙2については同月22日から、支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と、本件名簿の使用又は開示の禁止等を求める事案である。

(判旨)

1 本件名簿の営業秘密該当性について

不正競争防止法2条6項によれば、「『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」であり、このうちの「秘密として管理されている」といえるためには、当該情報が客観的に秘密として管理されていると認識することができる状態にあることが必要である。

そこで、本件名簿についてこの秘密管理性の有無を検討すると、本件名簿は、もともと訴外会社において作成、管理され、これが第1売買と第2売買を経て、原告が管理するに至ったものであるから、①訴外会社における秘密管理性、②第1売買の買主であるAにおける秘密管理性、③原告における秘密管理性がそれぞれ問題となり得る。

原告は、訴外会社における本件名簿の管理について、管理者と取扱者を特定の者に固定し、バックアップ用の情報媒体を鍵付きの引出し等に管理し、マル秘指定をして一般従業員のアクセスを制限していたなどと主張する。しかしながら、原告は、本件訴訟の審理において、訴外会社のもとにおける本件名簿の管理状況の手がかりとなる資料が残っていない旨を述べており、原告において、原告の上記主張を裏付ける証拠を準備することができなかったものである。

そして、仮に、訴外会社における秘密管理性が認められたとしても、次に、第1売買の買主であるAにおける秘密管理性が問題となる。この点について、原告は、BとAとの間で、①本件名簿と本件機器が営業秘密であり、その内容を開けてはならないこと、②受け皿会社(原告の前身会社)の設立準備ができ次第、譲渡すること、③もしAのもとで漏洩された場合に責任を追及すること、が確認されたなどと主張する。

しかしながら、本件名簿の第1売買の契約書には、このような営業秘密であることを前提とした条項は存在せず、同契約書は、単なる名簿とその機材の売買契約書というほかないものであって、この点は、第2売買の契約書も同様である。このほか、本件名簿がAのもとで営業秘密であることを前提として管理されていたと理解し得るような客観的な証拠はない。

以上のとおりであるから、本件名簿については、原告のもとで、秘密管理性などの営業秘密の要件を充たしているか否かを検討するまでもなく、原告が本件名簿を取得する以前の時点において、営業秘密としての秘密管理性を充たしていたことの立証がないものというほかない。

「TOKYU」、「tokyu」営業表示事件

| 事件番号 | 平成19年(ワ)第35028号 |

|---|---|

| 事件名 | 営業表示使用差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成20年09月30日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、原告が、被告がウェブサイト(ホームページ)等で営業表示として使用する「TOKYU」及び「tokyu」の表示は、原告の周知又は著名な「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号又は2号)である「東急」の営業表示と類似のものであって、被告による上記表示の使用行為は同項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して、同法3条に基づき、被告に対し、「TOKYU」又は「tokyu」の表示を営業表示として使用することの差止め等を求めた事案である。

(判旨)

(3) 営業表示の類似性

ある営業表示が不正競争防止法2条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である(最高裁判所昭和58年10月7日第二小法廷判決・民集37巻8号1082頁参照)。

そこで、この判断基準に基づいて、被告が使用する「TOKYU」及び「tokyu」の営業表示が原告の「東急」の営業表示と「類似のもの」に当たるかどうかについて検討する。

ア 外観

「東急」の語は、漢字2字を横書きして成るのに対し、「TOKYU」の語は、欧文字の大文字5字を横書きして成り、「tokyu」の語は欧文字の小文字5字を横書きして成るから、「東急」の語と「TOKYU」又は「tokyu」の語は、外観において異なることは明らかである。

イ 称呼

称呼についてみると、「東急」の語は、「とうきゅう」との称呼を生じるものと認められる。

一方、「TOKYU」又は「tokyu」の語は、ローマ字読み又は英語風の読みとして、「ときゅ」、「ときゅう」、「とうきゅう」等の称呼が生じるものと認められる。

したがって、「東急」の語と「TOKYU」又は「tokyu」の語は、「とうきゅう」の称呼が生じる点で共通する。

ウ 観念

(ア) 前記(1)認定のとおり「東急」の表示は原告及び東急グループの営業表示として著名であることに照らすならば、「東急」の語から原告及び東急グループの観念が生じるものと認められる。

(イ) 一方、「TOKYU」又は「tokyu」の語は、欧文字5字から成るものであるが、特定の意味を表す英単語その他の外国語の単語として一般の辞書に掲載されていることの立証はされておらず、「TOKYU」又は「tokyu」の語自体が特定の意味内容を有するものと認めることはできない。

(中略)

b これに対し原告は、「東急」の営業表示が著名であることを考慮すれば、「とうきゅう」という称呼を通じて営業表示として観念される語は「東急」だけであるから、「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示と「東急」の営業表示とは、称呼を通じて観念的に類似している旨主張する。

しかし、①被告は、昭和51年8月30日に設立後、現在まで32年以上にわたり、「藤久建設株式会社」(読み方・「とうきゅうけんせつかぶしきかいしゃ」)の商号で、宮城県石巻市及びその周辺の地域において建物建築工事、ガーデニング工事等の請負等の取引を行っていること(前記(2)ア(ア))からすれば、石巻市及びその周辺の地域では、「とうきゅう」との称呼から営業主体としての被告を想起する者も相当数存在するものとうかがわれること、②加えて、大分県大分市内では、東九興産株式会社が、約38年間営業活動を行い、その商号の「東九」の部分を「とうきゅう」と称していること(乙13、弁論の全趣旨)、岩手県盛岡市内では、昭和63年に設立された株式会社とうきゅう商事が営業活動を行っていること(乙14、弁論の全趣旨)、岡山県倉敷市内では、株式会社東久ストアが営業活動を行い、その商号の「東久」の部分を「とうきゅう」と称していること(弁論の全趣旨)に照らすならば、「とうきゅう」という称呼に基づいて想起し得る営業主体は、全国の各地域ごとの取引の実情に応じて、原告及び東急グループ以外のものも含まれることは明らかであるから、「とうきゅう」という称呼を通じて観念される営業表示が「東急」だけであるとの原告の主張は採用することができない。

(エ) 以上によれば、本件証拠上、「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示とが観念において共通するとまで認めるに足りない。

エ 判断

前記アないしウの認定事実を総合すれば、「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示とは、いずれも「とうきゅう」の称呼が生じる点で共通点を見いだし得るにすぎず、その外観においては明らかに異なり、その観念においても共通するとはいえないから、取引者、需要者が、「東急」の営業表示及び「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとまで認めることはできない。

そうすると、「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示は、「東急」の営業表示と「類似のもの」(不正競争防止法2条1項2号)に当たるものとは認められない。

(4) まとめ

以上のとおり、「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示は類似するものと認められないから、被告が「TOKYU」及び「tokyu」の表示を営業表示として使用した行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当せず、また、上記各営業表示が類似のものと認められない以上、その余の点を検討するまでもなく、被告の上記行為は同項1号の不正競争にも該当しないというべきである。

「ソフトブラスター」事件

| 事件番号 | 平成17年(ラ)第10006号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 |

| 裁判年月日 | 平成17年12月27日 |

| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |

第4 当裁判所の判断

1 当裁判所も、抗告人の本件仮処分申請は失当として却下すべきものと判断する。その理由は、次のとおりである。

2 被保全権利について

(1) 国際裁判管轄の有無

原決定12頁の争点(1)に対する判断のとおり、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきである。

(2) 本件差止請求の準拠法

抗告人(原審債権者)の相手方(原審債務者)に対する本件仮処分申請の被保全権利とされているのは、日本の不正競争防止法3条に基づく差止請求権であり、その前提として抗告人は、本件差止請求に関しては日本法が適用されるとし、これに対し相手方は、同人がしたとされる販売妨害行為は中国国内でのものであるから、本件差止請求に関しては中国法が適用されるとし、原決定も同様の立場に立つ。

ところで、抗告人と相手方のいずれもが、日本法に基づき設立されかつ日本に本店所在地を有する法人であるが、本件差止請求の対象とされた相手方の販売妨害行為の主要部分は中国国内で行われたというのであるから、その限度で本件は渉外的要素を含み、準拠法を決定する必要があることになる。そして、準拠法を決定するための我が国の法規範は法例(明治31年6月21日法律第10号)であるが、本件のように事業者間の公正な競争を確保するための差止請求権の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理により決するのが相当と解する(相手方及び原決定は、法定債権の成立及び効力に関する法例11条を適用すべきものとするが、本件請求は差止請求であって損害賠償請求でないから、当裁判所はこの見解を採用しない。)が、本件においては、抗告人及び相手方はいずれも日本に本店所在地及び常居所を有すること、本件差止請求は日本国内で締結された両者間の共同開発契約又はその合意解除(約)に付随する法律関係であること等の事情に照らすと、日本法が本件差止請求に関して最も密接な関係を有する法域の法として、準拠法になると解するのが相当である。

そこで、進んで、日本の不正競争防止法に基づき本件差止請求の当否について判断する。

(3) 不正競争防止法3条に基づく差止請求の可否

ア 抗告人は、相手方による販売妨害行為(本件文書の送付行為)が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項14号の「虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」に該当すると主張し、相手方は前記のとおりこれを争っている。

イ 本件記録によれば、次の事実が一応認められる。

(ア) 抗告人及び相手方は、平成2年7月17日、本件共同開発契約を締結した。本件共同開発契約の契約書(甲1)においては、本件共同開発に係る発明、考案等の工業所有権を受ける権利は、抗告人及び相手方の共有(持分各2分の1)とする旨が定められていた。

(イ) 平成5年8月頃、相手方の技術部機器開発グループ次長であったP1(以下「P1′次長」という。)は、相手方の専務であったP2(以下「P2′専務」という。)との間で、本件共同開発契約に基づき開発した本件装置に関して中国で特許出願をすることについて協議した。平成5年9月24日、P1′次長はP2′専務に対して、中国における特許出願についての意向を再度問い合わせたところ、P2′専務はP1′次長に対して、抗告人としては中国で特許出願する意向はない旨を回答した(乙11-1、11-2、12)。

そこで、相手方は中国においては単独で特許を出願することとし、1993年(平成5年)11月15日に特許出願を行い、2001年(平成13年)10月3日に本件中国特許権の効力が発生した(甲7-1、2)。

(ウ) なお、上記(イ)に関し、抗告人は、前記のとおり、P1′次長の手帳(乙11-1、2)の記載は信用できない旨主張するが、その記載内容は、本件中国特許権に関する事項にとどまらず、いずれも詳細かつ具体的なものである上に、これらが後日の作成にかかるものであることをうかがわせる事情も特段認められないことに照らすと、同手帳における本件中国特許権の出願に至る経緯についての記載内容も、その当時にP1′次長が逐一記入したものと考えられるところである。

そして、同手帳には、平成5年9月24日の項に「日産キ海外特許原コウわたす。海外については覚書があるので、その主旨基づき、海外特許は提出せずSTKのみでとの事。国内は出すとの事。」との記載があり(乙11-2)、この記載によれば、相手方が本件中国特許権を単独で出願することについて、抗告人は相手方に対して同意していたものと認められる。本件装置について、本件中国特許権は同年11月15日に相手方が単独で、日本における特許権は同年9月30日に抗告人と相手方が共同で、それぞれ特許出願しているところ、この事実は、同手帳の上記記載の趣旨とよく整合しており、このことからしても、同手帳の記載内容には十分信用性があるものというべきである。

(エ) 日本における本件装置の特許については、抗告人と相手方が、平成5年9月30日、共同で特許出願をした。同出願については、審査の結果特許するとの査定がなされ、平成15年6月20日、特許権の設定登録がなされた(甲3)。

(オ) 抗告人と相手方は、平成7年12月1日、本件装置に関する本件製造委託契約を締結した。本件製造委託契約には、相手方が抗告人に対して本件装置の製造を委託すること、抗告人が本件装置を製造して相手方にこれを供給すること等が定められていた(甲4)。

なお、本件製造委託契約は、その後平成15年10月31日、本件覚書(甲6)をもって合意解除(約)された。本件覚書においては、本件装置を、抗告人及び相手方のそれぞれが独自に製造し、販売できることとされた。

(カ) 本件製造委託契約の合意解除(約)の頃から、抗告人は中国に対する本件装置の輸出を開始し、上海玉山社が中国における抗告人の代理店となった。

ところが、相手方は、平成15年12月29日、上海玉山社に対し、ショットブラスト装置と類似する製品を輸入し、販売する行為は、相手方が有する本件中国特許権を侵害する行為であるから、類似製品の広告、宣伝及び販売を即時停止するよう求める旨の本件文書(甲12)を送付した。

本件文書の文案は、上海に駐在していた相手方の従業員であるP3が、中国の弁護士に依頼して作成させた。P3は、この文案を電子ファイル化し、電子メールに添付して相手方の東京本社に送信した。相手方の東京本社ではこの電子ファイルを印刷し、印刷した警告文書に相手方の常務取締役事業本部長であるP4の署名押印を得た上、これをPDFファイル化し、電子メールに添付してP3に送信した。P3は、このPDFファイルをカラー印刷して上海玉山社に郵便で送付した(乙8~10)。

ウ 以上の認定事実に基づき、相手方の行為の法2条1項14号該当性について判断する。

(ア) 本件文書(甲12)は、その文面からすれば、抗告人が製造・輸出し上海玉山社が中国内で輸入・販売していた本件装置について、その輸入・販売が相手方の本件中国特許権を侵害するとの趣旨のものである。そして、本件装置が本件中国特許権を実施した製品であり、かつ相手方は本件中国特許権を有しているから、相手方が本件文書を送付したことが、虚偽の事実の告知に当たるということはできないことは明らかである。

(イ) もっとも、この点に関し抗告人は以下のとおり主張するが、いずれも採用できない。

a 抗告人は、本件中国特許権は、相手方が抗告人に秘匿して取得したものであるから、本件共同開発契約に違反して取得されたものであって無効であると主張する。

しかし、前記のとおり、本件中国特許権の出願について抗告人は同意していたと認められるのであるから、抗告人の上記主張は、その前提を欠き、採用できない。

b また抗告人は、相手方の本件中国特許権が有効であるとしても、本件共同開発契約に基づき抗告人に対する黙示の実施権の設定があったとみられることや、相手方の本件中国特許権の取得は模倣品業者への対抗という目的の下に抗告人のためにも行われたものであることからすれば、相手方は抗告人に対して本件中国特許権の効力を主張することはできない、と主張する。

しかし、本件文書の名宛人は中国国内の輸入・販売者である上海玉山社であるところ、特許権の効力については属地主義の原則が採用されており、抗告人主張のような事情によって本件中国特許権の効力が制限され、中国国内における輸入・販売行為に対する権利行使が制限されるか否かは、中国法によって決せられるべき事項である。そして、中国の特許関連法制について疎明はなされていないから、本件中国特許権の効力が本件装置の輸入・販売行為に及ぶとする本件文書の記載が虚偽であるとまでいうことはできない。

c また抗告人は、本件共同開発契約に際して締結された本件覚書によれば、抗告人は独自に本件装置を製造・販売することができるのであるから、少なくとも抗告人と相手方との間では、抗告人は本件装置を販売する権利を有しており、相手方の本件中国特許権による制約を受けるものではないと主張する。

しかし、抗告人主張の事情によって本件中国特許権の効力が制限されるか否かは、上記bと同じく中国の特許関連法制によって決せられるべき事項であるから、抗告人主張の事情があるとしても、本件文書の記載が虚偽であるということはできない。

d 抗告人は、本件の紛争の経緯に照らせば、相手方による本件文書の送付行為は、競業者である抗告人の信用を毀損し市場での競争において優位に立つことを目的としたものであって、特許権の正当な権利行使とはいえないと主張する。

しかし、上記bのとおり、本件中国特許権の効力が中国国内の輸入・販売行為に及ぶか否かは明らかではないところ、その効力が及ぶものとすれば、相手方が本件文書を中国国内の輸入・販売者等に対して送付する等の行為を行うことは、まさに特許権の正当な権利行使といえることになるから、抗告人の上記主張も採用の限りでない。

エ 小括

よって、相手方による本件文書の送付等の行為が、法2条1項14号に定める虚偽の事実の告知に該当することについての疎明はないことに帰するといわざるを得ない。

3 結語

以上によれば、本件仮処分申請については被保全権利の疎明がないことに帰するから、これを却下した原決定は結論において相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり決定する。

「胃潰瘍治療剤」事件

<原告配色は、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえず、特定の事業者の出所を表示するものとして周知性を備えていたということもできない。よって、被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号に該当しない。>

| 事件番号 | 平成17年(ワ)第5651号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成18年01月18日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第2 事案の概要

本件は、販売名を「セルベックスカプセル50㎎」とし、テプレノンを有効成分として含有する胃潰瘍治療剤(以下「原告商品」という。)を製造販売する原告が、販売名を「エクペックカプセル」とし、テプレノンを有効成分として含有する胃潰瘍治療剤(以下「被告商品」という。)を製造販売する被告に対し、原告商品のPTPシート及びカプセルの配色が原告の商品等表示として周知であり、上記配色と類似した配色を有する被告商品を製造販売することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして、同号及び同法3条に基づき、被告商品の製造販売の差止め及び被告商品の廃棄を求め、同号及び同法4条に基づき、不正競争行為による損害の賠償を求めた事案である。

(判旨)

第3 争点に対する判断

1 争点(1)ア(原告配色の商品等表示性及び周知性)について

(1) 商品等表示性

まず、商品等表示該当性の要件及び原告商品の需要者について検討した上で、原告配色が原告商品の商品等表示に該当するか否かについて検討する。

ア 商品等表示該当性の要件

不正競争防止法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって不正競争行為と定めたものであるところ、その趣旨は、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより、事業者間の公正な競争秩序を維持することにある。そして、同号所定の「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいう。

商品の形態(商品の配色は、商品の形態の一要素である。)は、商号、商標等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、例外的に、商品等表示として特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」に該当する場合というためには、①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、②特定の事業者による長期間の独占的な使用、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者において、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知となっていること(周知性)を要するものと解するのが相当である。商品の包装の配色も、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではない点で、商品の形態と同様であり、同号の「商品等表示」に該当するか否かについても、商品の形態と同様に考えるべきである。

また、自己の商品の形態が同号所定の「商品等表示」に該当すると主張して、これに類似の商品等表示を使用する者に対してその差止め及び損害賠償を請求する場合には、差止請求については現在(事実審の口頭弁論終結時)、損害賠償の請求については損害賠償請求の対象とされている類似の商品等表示の使用等をした各時点において、当該形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして、需要者の間で周知性を備えていることを要し、かつ、これをもって足りるというべきである(最高裁昭和61年(オ)第30号、第31号同63年7月19日第三小法廷判決・民集42巻6号489頁参照)。

そして、上記「需要者」は、当該商品についてのすべての取引段階における取引者を含むものであるが、当該商品の選択をすることができない者は含まないものというべきである。なぜなら、不正競争防止法2条1項1号の趣旨は、上記のとおり、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより、事業者間の公正な競争秩序を維持することにあるところ、ある商品の形態が当該商品の選択をすることができない者の間で出所表示機能を有したとしても、顧客の獲得には直接結び付かないからである。

イ 原告商品の「需要者」

原告商品が医療用医薬品であること、医療用医薬品は、医師が作成した処方せんに基づき薬剤師が調剤することにより、患者に交付されるものであること、患者が自ら医療用医薬品を積極的に選別するものではないことは、上記第2の1(2)エのとおりである。

すなわち、患者に交付すべき医療用医薬品の選択は、医師の処方行為の一部を構成するものであり、医師が処方せんの作成に当たって一般名を付した場合であって、当該一般名に該当する医療用医薬品が複数あるときに限り、その複数の医療用医薬品のうちどの医療用医薬品を調剤するかが薬剤師の調剤行為の一部を構成するものである。仮に、医療用医薬品の選択についての患者の意見又は感想や、処方されていた医療用医薬品が薬効等を同じくする他の医療用医薬品に変更された場合に、外観の相違などによって患者が抱くかもしれない不安感などに配慮して、医療用医薬品の選択が行われることがあるとしても、その選択を行うのは医師又は薬剤師であり、医師又は薬剤師は、その専門的な知識及び経験に基づいて医療用医薬品の選択を行うものであることに変わりはない。

したがって、原告商品についての上記アにいう「需要者」は、医師等であり、患者は「需要者」に該当するものとは認められない(仮に、商標に関する事案においては、医療用医薬品の「需要者」に患者が含まれると解する余地があるとしても、上記の不正競争防止法2条1項1号の趣旨にかんがみれば、この解釈が上記判断を左右するものではない。)。

ウ 原告配色の特別顕著性の有無

(ア) 「同種商品」

原告配色が不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」に該当するためには、上記アのとおり、原告配色が客観的に他の同種商品の配色とは異なる顕著な特徴を有していること(特別顕著性)が必要であるところ、ここでの「同種商品」とは、以下のとおり、医療用医薬品全体をいうものと解すべきである。

すなわち、医師等は、日常的に数多くの患者に接し、様々な薬剤を処方・使用しているところ、医師等が日常的に接する患者は、胃潰瘍に限らず多種多様な疾病に罹患し、あるいは、受傷しているのであり、1人の患者が複数の疾病に罹患していることも少なくない。また、処方せんにより医療用医薬品の調剤を行う調剤薬局においては、複数の医師からの処方せんに対応するため、非常に多くの種類の医薬品を取り扱うものであり、調剤薬局が日常的に取り扱う医療用医薬品も、胃潰瘍治療剤に限らず、多種多様である上、複数の種類の医療用医薬品が処方された患者に対し、処方に係る複数種類の医療用医薬品を調剤する場合も多い。

このように、医師等が、日常的に、胃潰瘍治療剤に限らず、多種多様な医療用医薬品を取り扱っていることからすれば、医療機関等が医療用医薬品をその種類や薬効に応じて配列しているとしても、原告商品についての「同種商品」は、医療用医薬品全体をいうものと解すべきである。

上記の説示に照らして、「同種商品」は胃潰瘍治療剤に限定されるとの原告の主張を採用できないことは明らかである。

(イ) 他の同種商品とは異なる顕著な特徴の有無

そこで、原告配色が、原告商品の同種商品である医療用医薬品の配色とは異なる顕著な特徴を有するといえるか否かについて検討する。

a 原告が原告商品(検乙1)の特徴であると主張する原告配色は、PTPシートが銀色地に青色の文字等を付したものであること並びにカプセルが緑色及び白色の2色からなることである。

b 証拠(検乙2ないし8)及び弁論の全趣旨並びに前記前提となる事実によれば、次の各事実が認められる。

(a)ゼリア新薬工業株式会社の胃潰瘍治療剤「アシノンカプセル150」(検乙3)は、灰白色地に青色の文字等が記載されたPTPシートと、淡い緑色及び白色の2色からなるカプセルとで構成されている。「アシノンカプセル150」は、平成2年9月に販売が開始された。

(b) 住友製薬株式会社の胃潰瘍治療剤「ゲファニールカプセル50」(検乙4)は、銀色地に緑色の文字等が記載されたPTPシートと、淡い緑色及び白色の2色からなるカプセルとで構成されている。「ゲファニールカプセル50」は、昭和45年8月に販売が開始された。

(中略)

上記(イ)b認定のとおり、多数の後発品製造販売業者が、平成10年ころから、銀色地に青色の文字等を付したPTPシートと、緑色と白色の2色からなるカプセルとを有する医療用医薬品を販売しているのであるから、損害賠償請求の対象とされている行為の開始の時である平成14年3月には、既に3年以上の期間、銀色地に青色の文字等を付したPTPシートと、緑色と白色の2色からなるカプセルとを有する多数の医療用医薬品が販売されていたものと認められる。

そうすると、仮に、原告配色が、平成10年以前において、客観的に、他の同種商品の配色とは異なる顕著な特徴を有しており、原告が主張するように、原告商品の胃潰瘍治療剤におけるシェアが圧倒的であるとしても、原告商品と同様の、銀色地に青色の文字等を付したPTPシートと、緑色と白色の2色からなるカプセルとを有する医療用医薬品の種類及びそれらが販売された期間を考慮すれば、原告配色は、特別顕著性を喪失したものというべきであり、原告の上記主張は採用することができない。

(ウ) したがって、原告配色が客観的に他の同種商品の配色とは異なる顕著な特徴を有しているとは認められない。

エ 原告配色の周知性の有無

証拠(甲15)及び弁論の全趣旨によれば、原告商品は、全国の医療機関で処方された全医薬品の中で、平成13年には処方ランキングの2位を占め、現在においても、同ランキングの4位に位置していること、A2B抗潰瘍治療剤における処方ランキングにおいて、平成12年から平成16年までの間、1位を維持していることがそれぞれ推測され、医療機関において、原告商品が広範に使用されてきたものと認められる。

しかし、上記認定事実は、原告配色が、原告商品の出所である原告を表示するものとしての周知性を備えていたことを裏付けるものではない。なぜなら、原告商品をはじめとする医療用医薬品は、一般消費財と異なり、医師や薬剤師といった専門的な知識を有する者が、その薬効に応じて選択する商品であり、商品の選択に際し、一般消費財において、商品の形状や配色が需要者の着目の対象となる程度に比して、医療用医薬品において、商品の形状や配色が需要者の着目の対象となる程度は、著しく低いといえるからである。証拠(甲16)によれば、平成14年9月以前には、国内の医学専門書で、医療用医薬品を写真で紹介することに主眼を置いたものはなかったことが認められ、このことも、医療用医薬品が、一般的にその形状や配色が需要者の着目の対象となることが少ない商品であることを示すものといえる。

そうすると、上記のような原告商品の使用実績が認められるとしても、それによって原告配色が原告商品の出所である原告を表示するものとして周知になったとはいえず、しかも、原告配色に特徴があるとして社会的に注目された、あるいは、原告商品の特徴は原告配色にあるとして強力な宣伝がされた、といった特段の事情も認められないのであるから、原告配色が、特定の事業者の出所を表示するものとして周知性を備えていたということはできない。

「タオルセット」事件

| 事件番号 | 平成7年(ワ)第10247号 |

|---|---|

| 事件名 | 形態模倣行為に対する損害賠償請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成10年09月10日 |

| 裁判所名 | 大阪地方裁判所 |

第二 事案の概要

一 基礎となる事実(以下、書証の枝番号の記載は省略する。)

1 原告による原告商品の販売

原告は、平成六年六月ころから、「BEAR’S CLUB」と題する別紙原告商品目録記載の一ないし六のタオルセット(以下「原告商品一」ないし「原告商品六」といい、これらを併せて「原告商品」という。)を販売している(甲第二二号証、弁論の全趣旨)。

2 被告による被告商品の販売

(一) 被告は、平成七年五月ころから同年八月ころまでの間、「DECOT BEAR’S COLLECTION」と題する別紙被告商品目録一記載の一ないし六のタオルセット(以下、「被告旧商品一」ないし「被告旧商品六」といい、これらを併せて「被告旧商品」という。)を販売した。

(二) また、被告は、平成七年年八月ころから平成八年一月ころまでの間、被告旧商品に代えて、別紙被告商品目録二記載の一ないし六のタオルセット(以下「被告新商品一」ないし「被告新商品六」といい、これらを併せて「被告新商品」、被告旧商品と被告新商品とを併せて「被告商品」という。)を販売した(以上、乙第三ないし六号証、乙第二一、二四号証、弁論の全趣旨)。

二 原告の請求

本件は、被告が販売した被告旧商品一ないし六及び被告新商品一ないし六は、それぞれ原告が販売する原告商品一ないし六を模倣したものであるから、右被告商品の販売行為は、不正競争防止法二条一項三号(以下「本号」という。)の不正競争行為(形態模倣行為)に該当するとして、原告が、被告に対し、同法四条に基づき、右行為によって被った損害の賠償を求めた事案である。

(判旨)

第四 争点に対する当裁判所の判断

一 争点1(被告商品は原告商品を模倣したものか。)について

(一) 甲第一、二号証、乙第一二ないし二〇号証、検甲第一ないし一二号証、検乙第一、二号証及び弁論の全趣旨によれば、原告商品と被告商品の具体的形態は、包装箱又は籐カゴに収納された状態において別紙原被告商品比較表二のとおりであると認められる。なお、これらの商品は、いずれも包装箱又は籐カゴに収納された状態で展示され、購入されるのであるから(甲第一、二号証)、その形態は、右収納状態のものを中心にとらえるのが相当である。

(二) 右認定にかかる原告商品と被告商品の形態上の同一性については、次のように考えられる。

(1) 包装箱に収納された状態の原告商品を正面から見た場合に、形態上の最も大きな特徴として看取されるのは、小熊の人形と小熊の絵が描かれたタオルがそれぞれ大きなブロックを形成し、それらが組み合わされて全体としての商品を構成しているという点である。

ア このうち、小熊の人形については、原告商品及び被告商品は、その大きさ、色及び表情においてほぼ同一のものであり、加えて、左耳の上に白いポンポンのついた赤色の三角錐状の帽子をかぶせている点、胸部分に丸い輪のタオルハンガーが取り付けられている点も同一であり、これらは小熊の人形を特徴づけており、見る者の注意を惹くところでもあるから、全体としてほぼ同一の形態であるということができる。

被告は、小熊が持っているアクセサリーの相違、タオルハンガーの色の相違を指摘する。しかし、まずアクセサリーについては、原告商品では杖状であり、被告商品では袋状であるといった違いがあるものの、いずれも小熊が両手で持つように配置されている上に、いずれも色彩が赤と白から成っているものであって、前記のような小熊の人形自体の全体的な同一性に照らすと、些細な相違にとどまるというべきである。また、タオルハンガーについても、色彩において原告商品では赤茶色、被告商品では茶色がかかった黄色といった差異があるものの、その形状、大きさ及び取付場所はほぼ同一であり、さらに前記のような小熊の人形自体の全体的な同一性に照らすと、やはり些細な相違にとどまるというべきである。

イ 次に小熊の絵が描かれたタオルについては、原告商品と被告商品のいずれにおいても、白地のタオルに数頭のかわいい小熊の絵が描かれている点、小熊の色が茶色である点、その服と帽子の色が赤、青、緑及び黄の組合せから成っている点、熊の絵の間には「BEAR」を中心とするロゴが記されている点が共通しており、これらの点は、タオルの柄を構成する基本的部分であって、形態上の印象の強い部分というべきである。

もっとも、原告商品と被告商品とでは、被告指摘のとおり、描かれた小熊の絵、色、姿勢、服装及び小熊の数並びにロゴの文字に異なる点がある。しかし、これらの相違点は、前記の基本的部分の共通点やアで指摘した小熊の人形の同一性に照らせば、小さな相違にとどまっているものというべきである。

したがって、タオル自体についても、類似性の強い形態であるというべきである。

ウ 小熊の人形及びタオルの組合せについても、原告商品一ないし六は、それぞれ被告旧商品一ないし六と商品の構成が全く同一であり、大きさもほぼ同一である。もっとも、原告商品と被告商品とでは、タオルと小熊の人形の配置が左右逆となっているが、形態がほぼ同一の小熊の人形とタオルが同じ取り合わせで包装箱の中に収納されていることを考えれば、左右が逆になっていることは、形態上の大きな相違とはならない。

また、被告新商品一ないし六は、原告商品と比べて、ピンク地に赤白のハートの模様が多数散りばめられたキッチンクロスが小熊の人形の下部に配されている点が異なる。このキッチンクロスは、その余の部分と明らかに色彩や模様が異なり、その占める面積も比較的大きなことから、この相違を軽視することはできないように考えられなくもない。しかし、原告商品も被告商品も、かわいい小熊をモチーフとするタオルセットであって、ほぼ同一の形態の小熊の人形を包装箱の左右又は中央に配置し、その横に類似性の強い形態のタオルを配置している状況においては、小熊とは形態上の関係がないキッチンクロスの比重は相対的に低くなるというべきであり、その存在を考慮しても、なお商品全体の形態上の同一性を失うまでには至らないと判断される。

その他、商品の外装として、原告商品と被告商品とでは、包装箱の色彩がいずれも赤、白及び青の三色から成る点も共通しており(ただし模様は若干異なる。)、籐カゴのついている商品については、包装箱の上面と前面が切り抜かれて、透明のプラスチックが貼られている点も共通している。

(2) 被告は、主として小熊の人形が持っているアクセサリーの色、タオルの柄及びキッチンクロスの存否の相違から、原告商品では全体として活発な男の子の印象を与えるのに対し、被告商品では全体としてかわいい女の子の印象を与えると主張する。たしかに、子細に観察すれば、タオルにおける小熊の絵の相違からそのような印象の差が生じ得ることは理解できる。しかし、原告商品も被告商品もその第一印象は、小熊をモチーフとしたかわいらしいタオルセットというものであって、被告が指摘する印象の差は、両者を子細に見比べた上でようやく理解できることである。したがって、この点を重視することはできない。

(3) 以上を総合すれば、原告商品一ないし六と、被告旧商品一ないし六及び被告新商品一ないし六とは、全体としてそれぞれ実質的に同一の形態であると認めるのが相当である。

(三) また、原告商品の販売の開始は、被告商品の販売開始の約一一か月前であり、被告が被告商品を製造するに当たっては既に販売されていた商品を参考としたこと(証人A)、小熊をモチーフとするタオルセットの形態には、他に選択する余地があり得るにもかかわらず形態も取り合わせも実質的に同一の商品を販売したことからすると、被告は、被告商品を製作するに当たり、原告商品を主観的に模倣したものと推認される。

(四) 以上により、被告商品は、原告商品の形態を模倣したものと認められる。

2 争点2(原告商品の形態は第三者の商標権を侵害するものか。また、その場合でも、原告商品の形態は本号により保護されるか。)について

(一) 後掲各証拠によれば、次の事実が認められる。

(1) 原告商品中のタオルには、「BEAR’S CLUB」とのロゴが包装箱に収納された状態で外から見えるように記されており、それが商品名となっている(甲第一号証、検甲第七ないし一二号証)。

(2) 丸高衣料は、別紙商標目録記載の商標権を有している(乙第一一号証)。

(3) 丸高衣料は、本件訴訟が提起(平成七年一〇月一一日)された直後に出た本件訴訟に関する新聞記事により原告商品の存在を知り、原告に対して、原告商品の販売が自己の商標権を侵害する旨のクレームをつけた(原告代表者本人)。そこで、原告は、平成七年一二月一一日、丸高衣料との間で和解し、原告商品の製造販売が丸高衣料の商標権を侵害したことを認めるとともに、当該商品の製造を中止することを約し、併せて和解金として販売価格(合計一億五二九五万三二〇〇円)の三パーセントに当たる四五八万八五九六円を支払った(甲第二〇号証)。

(4) 原告は、右和解後、原告商品の商品名及びタオルのロゴを「BEAR’S TRIO」と変更した(乙第一七、一八号証、弁論の全趣旨)。

(二) 右認定によれば、「BEAR’S CLUB」の商品名を付した原告商品を販売することは丸高衣料の商標権を侵害するものであったといわざるを得ないところ、被告は、本件において原告が不正競争防止法による保護を主張している原告商品の形態中には、丸高衣料の商標権を侵害する部分が含まれていたことを根拠に、自ら商標権侵害によって取引秩序を乱した原告に、当該侵害商品の形態の保護を求める資格はないと主張する。

しかしながら、不正競争行為の被害者に他人の商標権を侵害する点があったとしても、それだけでは直ちに当該被害者が不正競争行為者に対して不正競争防止法上の権利を主張する妨げとはならないものと解すべきである。けだし、不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するために、一定の行為類型を不正競争行為とし、それを規制したものであって、この趣旨を実現するためには、右のように解することが必要であり、また、右被害者自身の商標権侵害行為は、不正競争行為とは別個の法律関係であって、商標権者と右被害者との間において別途規律されることが可能であり、それで足りるからである。もっとも、不正競争防止法の前記趣旨からすれば、不正競争行為の被害者による商標権侵害行為自体が、単に第三者との間での別途の規律に委ねるだけでは足りず、被害にかかる不正競争行為を事実上容認することとなっても、なおかつ規制する必要があると考えられる程度の強い違法性を有する場合には、当該被害者が不正競争防止法上の権利の主張をすることが許されない場合もあるものと解される。

先に認定した事実によれば、本件で丸高衣料の商標権を侵害したのは原告商品の形態のうち「BEAR’S CLUB」のロゴの部分であり、原告商品の形態全体からすれば枝葉に属する部分であるにすぎず、また原告は、本訴提起後に丸高衣料からクレームが寄せられると、約二か月後には和解契約を締結し、商品名及びロゴを変更するとともに和解金を支払っているのであって、これらの事実からすれば、本件で原告が不正競争防止法に基づき原告商品の形態を保護を求めることは、なお妨げられないというべきである。

(三) 以上により、争点2に関する被告の主張は理由がない。

原告商品一、二 被告商品一、二

「キャディバッグ」事件

| 事件番号 | 平成10年(ワ)第13395号 |

|---|---|

| 事件名 | 販売差止及び損害賠償請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成11年01月28日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第二 事案の概要

一 本件は、原告が、被告に対し、被告が輸入、販売する別紙目録記載のキャディバッグ(以下「被告商品」という。ただし、被告は、別紙目録記載の図面について、ショルダーベルトが付加して記載されるべきである旨主張する。)は、原告がアメリカ合衆国(以下「米国」という。)のキャロ・デポルテ社(以下「キャロ社」という。)から輸入して販売するとともに同社の許諾を得て第三者に製造させて販売するスーパーラップ型と称するキャディバッグ(以下「スーパーラップ型キャディバッグ」という。)の形態を模倣した商品であり、被告による被告商品の販売は不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争に当たるとして、被告商品の販売の差止め(同法三条一項)及び損害賠償(同法四条)を求めた事案である。

(中略)

第三 当裁判所の判断

一 争点1について

1 不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権・損害賠償請求権の主体について

(一) 不正競争防止法によれば、不正競争行為により、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求することができ(同法三条一項)、営業上の利益を侵害された者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(同法四条)ものであるが、不正競争防止法二条一項三号に規定する不正競争につき差止請求権及び損害賠償請求権を有する主体は、同号の規定によって保護された「営業上の利益」を有するものである。

(二) 不正競争防止法二条一項三号の趣旨につき考察するに、他人が資金・労力を投下して開発・商品化した商品の形態につき、他に選択肢があるにもかかわらずことさらこれを模倣して自らの商品として市場に置くことは、先行者の築いた開発成果にいわばただ乗りする行為であって、競争上不公正な行為と評価されるべきものであり、また、このような行為により模倣者が商品形態開発のための費用・労力を要することなく先行者と市場において競合することを許容するときは、新商品の開発に対する社会的意欲を減殺することとなる。このような観点から、模倣者の右のような行為を不正競争として規制することによって、先行者の開発利益を模倣者から保護することとしたのが、右規定の趣旨と解するのが相当である。

(三) 右によれば、不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争行為につき差止めないし損害賠償を請求することができる者は、形態模倣の対象とされた商品を、自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。

2 本件において、原告が不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権・損害賠償請求権の主体となり得るかどうか。

(一) 前記第二、三1(一)(1)ないし(3)の原告の主張によれば、原告が形態模倣の対象とされた商品として主張するスーパーラップ型キャディバッグの形態は、平成七年ころに、米国のゴルフ用品メーカーであるキャロ社が考案したものであり、原告は、平成八年二月ころから、同社との契約による日本国内における独占的販売権に基づき、キャロ社の製造したスーパーラップ型キャディバッグを輸入するとともに、同社の許諾の下で韓国の製造業者にスーパーラップ型キャディバッグを製造させて、日本国内で販売してきたというのである。右のような原告主張事実を前提にすると、スーパーラップ型キャディバッグは、キャロ社が米国において開発・商品化して市場に置いたものというべきであり、他方、原告はキャロ社が開発・商品化したスーパーラップ型キャディバッグを同社から輸入し、あるいは同社の許諾の下で第三者に製造させて、これを日本国内において販売しているというのであるから、単に輸入業者として流通に関与し、あるいはライセンシーとして同種製品の製造の許諾を受けたものにすぎず、原告自身がスーパーラップ型キャディバッグの形態を開発・商品化したということができないことは、明らかである。

したがって、原告は、その主張する事実を前提としても、スーパーラップ型キャディバッグの形態の模倣行為に対して、不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権ないし損害賠償請求権の主体とはなり得るものではない。

(二) 原告の主張するところは、原告は、スーパーラップ型キャディバッグを初めて日本に紹介し、以後日本においてこれを独占的に販売し、これまでに多額の宣伝広告費と多大な労力をかけて販路を開拓・拡大してきたものであって、スーパーラップ型キャディバッグを日本の市場において商品化するために多くの資金と労力をかけて、リスクを負担してきたということができるから、このような原告の営業上の利益は不正競争防止法二条一項三号によって保護される、というものである。しかしながら、ここで原告が主張する資金と労力の投下及びリスクの負担は、スーパーラップ型キャディバッグの形態を開発・商品化することに関してではなく、キャロ社によって開発・商品化されたスーパーラップ型キャディバッグを自らが日本国内で販売するに当たっての販路の開拓・拡大に関してされたものというべきである。前記1で述べたとおり、不正競争防止法二条一項三号は、商品形態の開発・商品化に関わる営業上の利益を保護する趣旨の規定であるところ、右によれば、原告が右のような利益を有するということはできないから、原告の主張は採用できない。

(三) また、原告は、前記第二、三1(一)(5)記載のとおり、旧法一条一項一号又は二号に関する裁判例の理論を現行の不正競争防止法二条一項三号の場合に類推すべきである旨を主張するが、旧法一条一項一号及び二号は現行の不正競争防止法二条一項一号に対応する規定であり、商品の出所又は営業の主体を示す表示として周知なものにつき出所や主体の混同を生じさせる行為を規制する趣旨のものであるから、右の不正競争行為に対する差止請求や損害賠償請求の主体については、当該商品表示又は営業表示が何人のものとして取引者・需要者の間で周知になっているかによって判断されるべきものであるのに対し、同法二条一項三号の趣旨は前記1(二)のとおりであり、差止請求や損害賠償請求の主体についても、前記1(三)のとおり右旧法一条一項一号及び二号の場合とは異なる観点から判断されるものであるから、原告の右主張も、また、失当というべきである。

「カットソー」事件

| 事件番号 | 平成16年(ワ)第12793号 |

|---|---|

| 事件名 | 損害賠償請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成17年03月30日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

1 原告商品の形態

原告商品の形態が以下のとおりであることは、当事者間に争いがない(以下では、単に「A”」、「B”」等と表記することがある。)。

A” 前襟ぐりよりも後襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり、

B” 前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており、当該ヒモを首の後方で結ぶようになっていて、

C” 前襟ぐりの中央に複数のギャザーが入っており、

D” 襟ぐり、袖ぐり及び上記ヒモにニットサテン生地を使用し、

E” 前身頃に4段のフリルが配され、

F” 上記フリルは、その先端にメローロックが施され、ギャザーを寄せて縫いつけられており、

G” 着丈はヒップラインが隠れる程度の長さであり、

H” 裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降し、

I” 薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなる、

J” ノースリーブ型のカットソー

2 同種商品が通常有する形態か否かについて

(1) まず、原告商品の形態が、同種商品が通常有する形態であるか否かを判断するところ、不正競争防止法2条1項3号で保護される商品形態は、必ずしも独創的な形態であることは必要ないが、同号の立法趣旨が資金及び労力を投下した商品形態の開発者の市場への先行利益を保護するものであることからすれば、同種の先行商品に全く同一の形態のものが存在しない場合であっても、既に市場で広く見られるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであって、しかも、その組み合わせること自体も容易であるような商品形態については、同法2条1項3号にいう「同種の商品が通常有する形態」に当たるものと解するのが相当である。

(中略)

(3) そして、A”ないしJ”の形態は、いずれもそれ自体では独創性の乏しい特徴のない形態である上、前示のとおり、フリルの配されたノースリーブ型のカットソーとホルターネック又は丸首ネックとを組み合わせた商品が一般的であるのみならず、Vネック等とホルターネックとを組み合わせた商品(乙10の2、13の2、27の3・4、33の2・3、34の2)も原告商品の販売以前から市場にて販売されていたことを考慮すると、原告商品のように丸首ネックとホルターネックとを組み合わせることは容易に想到することができたといえ、A”ないしJ”を組み合わせることも容易であったと認められる。

そうすると、既に市場に存在するありふれた形態であるA”ないしJ”を単に組み合わせたにすぎない原告商品は、前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソーとしてありふれた形態であって、原告商品の形態は、同種商品が通常有する形態であるといわなければならない。

(4) したがって、被告商品が原告商品と実質的に同一であるか否かを検討するまでもなく、被告による被告商品の販売行為は、不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するものではない。

原告商品 被告商品

「リュック」事件

| 事件番号 | 平成17年(ワ)第7778号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争防止法に基づく販売差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成18年11月16日 |

| 裁判所名 | 大阪地方裁判所 |

第2 事案の概要

本件は、原告が、被告の販売する別紙被告商品目録(1)ないし(4)記載のリュック(以下、それぞれ「被告商品Ⅰ」などといい、併せて「被告商品」と総称する)は原告の販売している別。紙原告商品目録記載のリュック(以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであって、これを販売する被告の行為は不正競争防止法〔不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)の施行日である平成17年11月1日以降の行為については同法による改正後の不正競争防止法、同法施行前の行為については同法による改正前の不正競争防止法。以下同じ〕。2条1項3号に定める不正競争行為に該当すると主張して、被告に対し、①同法3条1項に基づき被告商品の譲渡等の差止め、②同法3条2項に基づき被告商品の廃棄、③同法4条に基づき被告による被告商品の販売によって平成16年11月から平成18年8月7日までの間に原告が被った損害の賠償及びこれに対する同年9月9日(同月8日付け請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(判旨)

(2) 被告商品は原告商品を模倣したものか

ア 「模倣」の意義

不正競争防止法2条1項3号の「模倣」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の商品の形態を作り出すことをいう(平成17年法律第75号による改正後の不正競争防止法2条5項参照)。ここで「実質的に同一の商品の形態」とは、客観的に「他人の商品」と作り出された商品を対比して観察した場合に、作り出された商品の形態が「他人の商品」の形態と同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることをいう。そして、同号所定の行為を不正競争行為とした趣旨が、商品開発のために資金や労力を投下した先行者を保護することにあることにかんがみると、作り出された商品の形態に「他人の商品」の形態と相違する部分があるとしても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、商品の全体的形態に与える変化が乏しく、商品全体から見て些細な相違にとどまると評価される場合には、当該商品は他人の商品と実質的に同一の形態と評価され得るのに対し、当該相違部分についての着想の難易、改変の内容・程度、改変が商品全体の形態に与える効果等を総合的に判断したときに、当該改変によって商品に相応の形態的特徴がもたらされていて、当該商品と他人の商品との相違が商品全体の形態の類否の上で無視できないような場合には、両者を実質的に同一の形態ということはできないというべきである。

イ 原告商品と被告商品の対比

(ア) 原告商品と被告商品の形態の共通点について

原告商品と被告商品は、①ボディの形状(縦長直方体の袋状で、その上部に開口部を有し、同開口部周縁には紐が通され、この紐を絞って開口部を開閉でき、この紐には開口部が意図せず開くことを防止するためのストッパーがはめられていること)、②ボディ前面のポケットの存在(ファスナーで開閉可能な直方体形状のポケットが設けられていること)、③フラップの形状(寸法以外は共通)、④フラップの付属部品であるベロの存在(形状、素材がほぼ共通)、⑤サイドベルトの存在(ただし、サイドベルトを絞る方向を除く。)、⑥ボディ底部分の形状、⑦サイドファスナーの存在、⑧ストラップの形状、⑨ハンドルの形状において共通しており、その寸法も近似したものとなっていて、その結果、全体として似たような形態のものであるとの印象を受けるものであることは否定できない。

ところで、証拠(下記の各項末尾に掲記したもの)によれば、以下の形態は、原告商品が市場で販売されるより前に、市場で流通していたリュックも備えていたものであると認められる。

a ボディ本体が縦長直方体であり、ゴム入りのフラップで蓋をするもの(乙9の2、10の2、10の5)

b ボディ底面部の形状がかまぼこ型であること(乙7の7)

c リュック前面に、縦長直方形の大きなポケットが1個付いていること(乙7の6・7、10の3・5、13の2)

d 前面方向に絞るサイドベルトが設けられていること(乙7の7)

e サイドファスナーが設けられていること(乙8の2)

f フラップのベロがバックル形式で付いているもの(乙8の2、乙9の2、10の2・5、11の6、12の4・7、13の2)

g 綿素材を使用すること(乙7の8、10の3)

h 本体部分と同素材のサイドベルトを設けること(乙7の7)

なお、原告は、原告商品販売前に連結ベルトを備えた各種リュックが存在していた証拠として、甲第44号証(被告撮影の写真)を提出するが、同号証への手書きの書き込みの内容によれば、同リュックはいずれも平成16年秋の新作のバッグであると認められ、いずれも原告商品が販売開始された後に市場に流通した商品であることが認められる。他に原告商品販売前に連結ベルトを備えたリュックが存在していたと認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、原告商品と被告商品の形態を共通にする部分のうち、ボディの形状が縦長直方体であり、その前面に大きめのポケットを一つ設けていること、サイドファスナーが設けられていること、本体部分と同素材のサイドベルトを設けることというような形態は、原告商品販売前において同種のリュックに従来から見られたものであり、それぞれを個別的に見た場合にはありふれた形態であることが認められる。

(イ) 原告商品と被告商品の形態の相違点について

他方、原告商品と被告商品とは、①連結ベルトの有無、②チェストベルトの有無、③ウィングの形状及び大小、④サイドベルトの絞る方向、⑤柄物の有無、⑥内ポケットの有無等が相違している。

このうち、④のサイドベルトの絞る方向が、原告商品では、ボディ前面方向に絞ることによってボディを前後方向に絞るようになっているのに対し、被告商品では、ボディ背面方向に絞ることによってボディを前後方向に絞るようになっている点で相違している。しかし、その寸法や設置されている場所を考慮すると、上記のような相違が商品の全体的形態に与える変化は著しく乏しいというべきである。また、⑥の内ポケットが原告商品にはあり、被告商品にはないという相違点も、それが外観からは観察できない目立たない位置に設置されたものであって、商品の全体的形態に与える変化が乏しく、その機能もありふれたものであることを等を考慮すると、これらの相違点は、いずれも全体から見て些細な相違にとどまるものというべきである。

しかし、①、②、③の相違点、すなわち連結ベルトとチェストベルトの有無並びにウィングの形状及び大小において相違する点についてみると、これらの点に関する原告商品の構成は、原告商品のうちで相当大きな部分を占める上、いずれも原告商品のデザイン上のアクセントとなっている白化合皮を用いており、統一感のある部品として構成されていて、原告商品の全体の構成のうちで重要な要素を占めるものというべきである。また、原告商品は、これを背負った際、連結ベルトがあるため肩からずり下げた形で背負うことになるが、その場合にも連結ベルトは背負う者の頸部とリュックの間のアクセントとなり、かつストラップやベロに使用している白化合皮と同一素材を用いていることともあいまって、デザイン面においても重要な意味を持つことが認められる。そして、これらの構成を備えた原告商品は、あえてリュックを「下げて」背負うスタイルが近時若者層の間で流行していることに配慮し、連結ベルトを設けて背負う者の頸部後方の両肩の高さの位置に連結ベルトが接触して障害となるために、上部ストラップがボディの背面に接着した部分と連結ベルトが接着した約12㎝の長さだけ、両肩からずり下がった形でしかリュックを背負えなくするとともに、このような形でリュックを背負っても、なおそのボディが背負う者の背中に密着するように、チェストベルト及び大型で頑丈な素材のウィングを設け、この三者によって、リュックが両肩からずり下がった形を常にとりながら、ずれないよう工夫されているという機能上の特徴を有するものである(甲34の1、乙15ないし20の各1、弁論の全趣旨)。

これらの原告商品の形態上の特徴は、原告商品を他社商品から差別化する重要な要素として、需要者に対しても大きな訴求力を持つものになっているというべきであり、とりわけ、チェストベルト及びストラップ下部に連結された大型で頑丈な素材のウィングの存在は、需要者をして、背負った際の安定感を視覚的に感じさせるものというべきであるから、原告が主張するようにチェストベルトを使用しなくても十分に安定してリュックを背負うことができないことはないとしても、そのことは、原告商品が被告商品と比較した場合に視覚的に捉えられる原告商品を背負った際の安定感を否定するものということはできず、この点の相違を些細なものということはできない。

原告は、連結ベルト、ウィング及びチェストベルトは、リュックの背面部に設けられているものであるところ、販売店での販売形態ではリュックは前面を見せて売られており、需要者も前面の形状を重視して購入するのが通常であって、背面の形状は、およそ本質的なものとはいえないと主張する。しかし、連結ベルト及びチェストベルトは、ボディ背面に設けられた2本のストラップを連結するように設けられており、リュックの機能上重要で不可欠な構成要素である2本のストラップを連結して設けられている。2本のストラップは、着用時には着用者の正面に位置することになり、原告商品の2本のストラップを連結したチェストベルトも着用者の正面から観察することができるものであるから、需要者がそのデザインや背負った際のフィット感、安定感等の使い心地に注目することが容易に推認される。したがって、需要者は、リュックを購入するに際しては当然にリュックの背面に着目するものと考えられ、その際、連結ベルトやチェストベルトの有する上記機能やその設置位置及び大きさに着目すると考えられる。また、ストラップ下部に連結するウィングを大型で頑丈な素材のものとしたことも、同様に、背負った際の安定感等を視覚的に表したものとして、需要者が少なからず着目するところと考えられる。したがって、これらの需要者に対して原告商品を販売する小売業者等の当業者は、需要者が商品選別のために実際に商品を背負って、正面(つまり、リュックのストラップ部分の形状を見ることとなる)及びリュック前面。方向を見ることとなることや、原告商品を背負う際に通常の背負い方では連結ベルト及びチェストベルトが障害となるため、一層強く連結ベルト及びチェストベルトを観察するものであることが認められる。そうすると、これらの点に関する相違が本質的なものでなく、わずかな改変に基づくものであって、商品の全体的形態に与える変化が乏しく、商品全体から見て些細な相違にとどまると評価されるとはいい難いというべきであって、原告の上記主張は採用できない。上記の点に加え、⑤の相違点(柄物の有無)があることは、商品のファッション性の相違に結びつくものであり、被告商品の原告商品の形態との実質的同一性の判断に否定的に働く一要素となるものというべきで

ある。

以上より、被告商品と原告商品との形態上の上記相違は、原告商品から被告商品への改変の内容・程度、その改変が商品全体の形態に与える効果等にかんがみ、決して些細なものということはできないというべきである。そうすると、被告商品は、原告商品との上記共通点を考慮しても、全体として原告商品の形態と同一であると解されないことはもとより、実質的に同一であるともいえないというべきである。

ウ したがって、被告商品を販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に当たるということはできない。

原告商品 被告商品

原告商品 被告商品

不正競争行為差止等請求事件(衣服)

| 事件番号 | 平成18年(ワ)第3772号 |

|---|---|

| 事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |

| 裁判年月日 | 平成19年07月17日 |

| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |

第2 事案の概要等

本件は、原告が、被告に対し、別紙物件目録1ないし4記載の衣服が、原告の製造・販売した衣服の形態を模倣した衣服に当たり、被告がこれを製造又は輸入して販売したことは、不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして、上記目録記載の衣服の製造、販売、販売のための展示又は輸入の差止め、同衣服の廃棄、損害賠償及び謝罪広告を求めた事案である。

1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実、該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

(1) 原告は、衣料品及び衣料品雑貨等のデザイン、製造及び販売を業とする株式会社であり、直営店「blondy」を開設し、「Bitten Apple」、「LHS blondy」のブランド名を使用して被服等を販売している。

被告は、婦人服等のデザイン、製造、加工及び販売を業とする株式会社であり、「Apuweiser-riche」、「アプワイザー・リッシェ」のブランド名を使用して被服等を販売している。

(2) 原告が製造販売等した衣服は、次のとおりである。

ア カーディガン(以下「原告商品1」という。甲1の1ないし9、検甲1)

イ ノースリーブ(以下「原告商品2」という。甲2の1ないし7、検甲2)

ウ パーカー(以下「原告商品3」という。甲3の1ないし10、検甲3)

エ カーディガン(以下「原告商品4」といい、原告商品1ないし4をまとめて「各原告商品」という。甲4の1ないし14、検甲4)

(3) 被告は「Apuweiser-riche、 」のブランド名で、以下の別紙物件目録記載の衣服を製造又は輸入して販売している。

ア カーディガン(別紙物件目録記載1。以下「被告商品A」という。甲5の1ないし9、検甲5)

イ ノースリーブ(別紙物件目録記載2。以下「被告商品B」という。甲6の1ないし7、検甲6)

ウ パーカー(別紙物件目録記載3。以下「被告商品C」という。甲7の1ないし10、検甲7)

エ カーディガン(別紙物件目録記載4。以下「被告商品D」といい、被告商品AないしDをまとめて「各被告商品」という。甲8の1ないし12、検甲8)

(判旨)

イ原告商品1と被告商品Aの形態が同一ないし実質的に同一といえるかについて

a) 原告商品1と被告商品Aの形態と、その同一ないし共通点及び相違点は、第2の1(4)アに認定したとおりである。

上記認定によれば、原告商品1の形態において特徴的な点は、丸首、襟なし、前あきボタン留めの長袖カーディガンで、前身頃と後身頃の下端部約16ないし17センチメートルを覆い、胴回りを一周するように、幅約16ないし17センチメートルの幅広のレースAが付されている点にあり、被告商品Aも同様の特徴を有するものであると認められる。そして、長袖カーディガンの胴回り下部に幅広のレースBを付するとの上記特徴は、後記b)及びウb)に説示するとおり、これまでの他の商品にみられるありふれたものではなく、創作的なデザインであるということができる。

もっとも、両商品には、①原告商品1のほうがややゆったりしていること、②レースの突出幅が異なること、③使用されている糸の染めが異なること、④袖口のリブ編みの有無、⑤ボタンのカットの有無などの相違点もある。しかし、原告商品1の上記特徴が他の商品にみられるありふれたものではない、創作的なものであることからすれば、上記①、③、④及び⑤は、いずれも上記の原告商品1の特徴的な点とは関わりがなく、需要者に異なる印象を与えるものということはできない。また、②の突出幅の違いは、上記特徴に関するものであるものの、レースが裾から下へ突出している部分が、約3センチメートルであるか、約1.5センチメートルであるかの僅かの差異にすぎず、両製品の形態の同一性の判断に影響を与えるものではない。

以上によると、原告商品1と被告商品Aの形態は、実質的に同一ということができる。

(中略)

以上の事情に鑑みれば、被告は、原告商品1の形態を模倣する機会があり、上記海外商品ではなく、原告商品1に依拠してこれと実質的に同一である被告商品Aをデザインしたと認めるのが相当であって、上記被告の主張は採用することができない。被告のその余の主張も、上記認定を覆すものではない。

エ 以上によれば、被告商品Aは、原告商品1の形態を模倣したものと認められ、被告商品Aの製造・輸入・販売等は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するものと認められる。

(中略)

イ原告商品2と被告商品Bの形態が同一ないし実質的に同一といえるか、及び、被告商品Bが原告商品2に依拠して作成されたといえるかについて

(中略)

・・・確かに、上記の原告商品2の展示会出品日、販売開始日及び被告商品Bの販売開始日をみると、被告は、被告商品Bの製造前に原告商品2の形態について知る機会はあったものということはできる。しかし、被告が原告商品2の展示会出品の1年以上前に、白色のノースリーブのタンクトップのV字型の襟刳りに白色のレースを付すという原告商品2及び被告商品Bと同様の特徴を有する被告先行商品を製造、販売していたことからすれば、被告が原告商品2に依拠して、被告商品Bを製造販売したものであると認定するのは相当ではない。すなわち、被告商品Bと被告先行商品とは、前面の襟刳りの下部にロゴがあるかどうか、レースを付すのが襟刳りの背面か前面か、レースの模様が異なるとの3点において相違するものの、被告先行商品をもとにロゴを付さない商品をデザインしたり、襟なしのノースリーブの前面と背面を逆にするというのは単なるデザインの変更であり困難なこととは思われないこと、レースBも被告先行商品に用いられたレースも市販品であり、被告商品Bの製造時には被告先行商品に用いられたレースは入手できなくなっていたこと(乙68)に鑑みれば、被告は、自社製品である被告先行商品に依拠して、レースを使用した被告商品Bをデザインしたと考える方が自然であり、単に、白色のノースリーブのタンクトップのV字型の襟刳りにレースを付するとの共通点のみから、同様の先行商品を有する被告が、原告商品2に依拠して、被告商品Bを製造販売したと認定することは相当ではない。商品の形態の実質的同一性が肯定される場合、その商品の形態が独創的であれば、依拠性も肯定されることが多いとはいえるものの、本件のように、被告が同じ形態的特徴を備えた被告先行商品を製造販売している場合は、依拠性を推認するのは相当ではない。

ウ 以上の被告先行商品の存在からすれば、被告が、原告商品2の形態を模倣して、被告商品2を製造販売したものと認めることはできず、被告による被告商品Bの製造・輸入・販売等は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するということはできない。

(中略)

イ原告商品3と被告商品Cの形態が同一ないし実質的に同一といえるかについて

a) 原告商品3と被告商品Cの形態と、その同一ないし共通点及び相違点は、第2の1(4)ウに認定したとおりである。

上記認定によれば、原告商品3の形態において特徴的な点は、長袖、前あき金属ファスナー止めのフード付きパーカーで、裾及び袖口の内側から突出するようにレース編み布地が付されていること、左胸部に黒色のワンポイント飾りがあること、生地は灰色、フードを止めるリボン、レース及びワンポイント飾りは黒であることにあり、被告商品Cも同様の特徴を有するものであると認められる。そして、長袖、前あき金属ファスナー止めのフード付きパーカーで、裾及び袖口の内側から突出するようにレース編み布地が付されていること、左胸部に黒色のワンポイント飾りがあること等の上記特徴は、後記b)に説示するとおり、これまでの他の商品にみられるありふれたものではなく、創作的なデザインである。

もっとも、両商品には、①原告商品3のほうが身幅が広めで丈が短い、②裾レースの突出幅が被告商品Cのほうが約1.8センチメートル長い、③被告商品Cのレース及びワンポイント飾りは取り外しができる、④ファスナーの色と装飾の有無などの相違点もある。しかし、③は、機能を付加したものであって商品の形態においての相違点とは言い難い。また、原告商品3の上記特徴が他の製品にはみられない、創作的なものであることからすれば、①及び②は、全体的なシルエットの違いに影響するものの、上記の特徴的な点が共通することに鑑みれば、若干のシルエットの違いは同一性の判断に影響を与えるものではない。さらに、上記④の違いも、生地の灰色とレース等の黒色のコントラストが需要者に与える印象の強さと比較すれば、需要者に与える印象にさして影響を与えない些細な相違にすぎない。

以上によると、原告商品3と被告商品Cの形態は、実質的に同一ということができる。

(中略)

エ 以上によれば、被告商品Cは、原告商品3の形態を模倣したものと認められ、被告商品Cの製造・輸入・販売等は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するものと認められる。

(中略)

イ原告商品4と被告商品Dの形態が同一ないし実質的に同一といえるかについて

原告商品4と被告商品Dの形態と、その同一ないし共通点及び相違点は、第2の1(4)エに認定したとおりである。

上記認定によれば、原告商品4の形態において特徴的な点は、①襟なしの丸首、前あきボタン留めの長袖カーディガンで、②前身頃及び後身頃の下の部分(左右脇腹部から背部)にかけて帯状に透かしレース部分があり、また、背面上部及び両袖の前腕部にも透かしレース部分があることである。これに対し、被告商品Dも①の基本形状は同一ではあり、また、身頃下の部分及び両袖に透かしレース部分もあるものの、背面上部には透かしレース部分はなく、また、その関係で、後身頃下のレース部分が原告商品4よりもやや上にあり、後身頃における生地と透かしレース部分とのバランスが異なるものとなっている。このように、被告商品Dは、原告商品の特徴的な部分である、背面部における透かしレース部分の配置と生地とのバランスに相違点があるため、原告商品4とは、その背面部の印象が実質的に異なるものとなっている。また、原告商品4はグレーの地に白色のレースが施されており、地とレースの色のコントラストがさほど強くないのに比べ、被告商品Dは、ピーコック地に白色レースが施されており、地とレースの色のコントラストが強く、さらに、原告商品4においてはウエスト部分がゆったりと太めになっており袖は比較的長いのに対し、被告商品Dにおいてはウエスト部分がやや細身で袖が比較的短いこともあって、両商品の全体的な印象ないし美感が実質的に異なるものとなっている。以上の相違点は、原告商品4の特徴的形態部分における看過し得ない相違点を含むものであり、両商品の形態の同一性に大きな影響を与えるものである。したがって、被告商品Dは、原告商品4とその特徴的形態において実質的な相違点を有しており、原告商品4と実質的に同一であると認めることはできない。

ウ以上によれば、被告商品Dは、原告商品4の形態を模倣したものと認めることはできず、被告商品Dの製造・輸入・販売等は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当しないと認められる。

被告商品A…不正競争防止法違反

被告商品B

被告商品C…不正競争防止法違反

被告商品D

Unfair Competition Prevention Act